�� �Ǘ��l�ȊO�̓��e�͂��f�肵�܂��I

| |

|

[�S�X���b�h800��(701-750 �\��)] �S�y�[�W�� / [0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

�e�L���̏��� [���X�ŐV��/���e��/�L������]

| ��758 / �e�L��)

| �@�Ε��ɗD�������Y���u���^�v�̉ԁ@�������ŃL�L���E���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(763��)-(2024/07/12(Fri) 16:57:13)

|

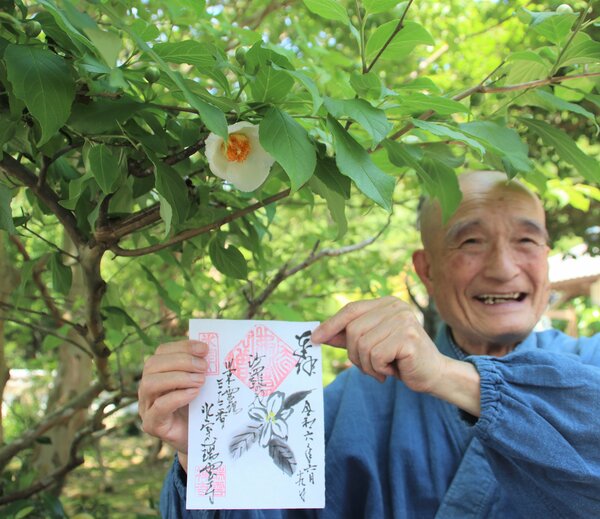

�@�ޗǎs���@���̌������ŁA�L�L���E�̉Ԃ��������}���Ă���B

�@�L�L���E�́A��������Ƃ��Ďg���鑽�N���ŁA�H�̎����̈�B�����ł́A�����ɕ��ԐΕ���Γ������{���邽�߂Ɉ�ĂĂ���A���N�͖�500���̃L�L���E�����┒�F�̐��^�̉Ԃ����X�ƍ炩���Ă���B

�@�����ɂ��ƁA���N�͑��߂ɍ炫�n�߁A7�����{����܂Ŋy���߂����B�Q�q�҂́A�Ε��Ɋ��Y���悤�ɍ炭�L�L���E�𗧂��~�܂��Ē��߂���A�ʐ^�Ɏ��߂��肵�Ċy����ł����B

|

|

| ��757 / �e�L��)

| �@���c�ӎs�́u�V���R�Õ��Q�v�@�O����~���́u3�����v�͑S��82���[�g���Ɗm�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(762��)-(2024/07/12(Fri) 16:40:38)

|

�@���s�{���c�ӎs�́A���s�d�R�_�O�́u�V���R�Õ��Q�v�łQ�O�Q�P�N�ɑO����~���Ɣ��������u�R�����v�̑S�����A�W�Q���[�g���Ɗm�肵���Ɣ��\�����B�O�����E��~���Ƃ��ɂR�i�ō\�z����Ă��邱�Ƃ����������B

�@�V���R�Õ��Q�͂S���I�㔼����ɒz�����ꂽ�Õ��ō\�������B�]���͉~���ƍl�����Ă������A�Q�P�N�̒����łP�����ƂR�������O����~���A�S�������O��������Ɣ��������B

�@����́A�R�����̑O�����ƁA���`����~�`�ւ̂��т�A��~���̂R�J���������B����y�\�ʂ̕��i�ӂ������j�ʼn��i�ɒu���ꂽ���A�y���̕ς�鋫�E�Ȃǂ���S�����W�Q���[�g���Ɗm��B���R���ƎΖʂ̍\���Ȃǂ���A�O�����E��~���Ƃ��ɂR�i�ō\�z���ꂽ�Ƃ����B�N��́A�o�y�������ցi�͂ɂ�j����Õ�����O�����i�S�O�O�N����j�Ɣ��������B��~������o�y�������ւ̈�͒��a�R�V�Z���`�Ƒ傫���A�j�Ђ��璩��^���ւ̉\��������Ƃ����B

�@�V���R�Õ��Q���O����~���ȂǂƔ���������A�s�͕ۑS�Ɍ����Ĉ�т̓y�n���w���B�Q�Q�N�P�P���ɁA���Õ��Q���܂ށu�Ԋ�Õ��Q�v�Ƃ��č��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B�s�͍���A�j�Ղɐe���ލL�������Ƃ��Ă̐���������ɓ���Ă���A�P�����ƂS�����ɂ��Ă��͈͂���肷�钲����i�߂Ă����B

�@���n������͂P�R���ߑO�P�O���`���߂ƌߌ�P���`�Q���B���J���s�B���ԏ�͂Ȃ��B�₢���킹�͎s�����E�X�|�[�c�U���ە������ۑ����p�W�O�V�V�S�i�U�S�j�P�R�O�O�B

|

|

| ��756 / �e�L��)

| �@�ޗnj������s�̂��ӂ��ω��@����̉��A���₩ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(761��)-(2024/07/11(Thu) 15:54:54)

|

�@�ޗnj������s���[���̂��ӂ��ω��ŁA�Ă̕������u����܂�v���J����A��3��̕��邪���₩�ȉ��F���������Ă���B9��30���܂ŁB

�@����܂�́A��������̕���̉��F�Ŗ�������ĐS�g����₵�Ă��炨���ƁA2003�N����n�܂����B�����ɂ́A�K���X���̍]�˕��������̏��c������ȂǓ��{�e�n�̕��邪�����B�Q�q�҂��A���ɗh��āu�`�����A�`�����v�Ɨ������ɋ������F���y����ł���B

�@����T�͏Z�E�́u����̉����ĉĂ��y����łق����v�Ƙb���Ă���B

�@����܂�͌ߑO9���`�ߌ�5���B���ꖳ���B7��17�A18���͗[������ߌ�9���܂ŁA����������^���ŏƂ炵�ă��C�g�A�b�v����u��܂�v�����{����B

|

|

| ��755 / �e�L��)

| �@���s���������قŁu�_�Ɓv��G��Ƃ̍�i�W |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(760��)-(2024/07/10(Wed) 16:07:04)

|

�@�~���V���̂悤�Ȑ��E���G��

�@�u�_�Ɓv�Ƃ����������G��Ƃ̍�i�W���X������A���s�s������̋��s���������قŎn�܂����B�A�[���k�[�{�[���\�����ƃA���t�H���X�E�~���V���̂悤�Ȑ��E����ׂȐ�G�ŕ\��������i�ƁA��G��i�������Z�p�ŕ����������w�D��i�����킹�ďЉ�Ă���B

�@��Ƃ́A�_�ː��܂�̘␐�ǁi�ɂ��݂��悵�j����i�V�T�j�B�����̐�G�H�u�����i���j�v�ɐe���݁A�p�����w���Ƀ~���V���̐��E�ɂق�A���l�Ő���𑱂��Ă����B

�@��i�́A�_�b�����`�[�t�ɂ��������₻�̎��͂ߐs�����ԂⒹ�ȂǁA�₩�ȃ~���V���̂悤�ȉ��G���P���̍����a���Ɏʂ��A���ׂȐ��Ő蔲�����삷��B���ɂ͏c��P�Q�O�Z���`���W�T�Z���`�̑�^��i�⏬�^��i�v�R�T�_��W���B��^��i�̂P���͊z�������W�����A�ԋ߂Łu�_�Ɓv�����邱�Ƃ��ł���B

�@�܂��������⒘����Ƃ̊G��Ȃǂ𐼐w�D�ŕ������鍂�x�ȐD��̋Z�p�Œm����Ƃ݂�D���i�㋞��j���A���i�̕����ɒ���B����F�̌���ɑ��A�����������P�T�_�𐧍삵�A���i�̐V���Ȗ��͂������o���Ă���B

�@�P�U���܂ŁB�����B�X���ɂ����w�D���۔��p�كA�l�b�N�X�فi���j�Ř��i�̏�ݓW�����n�߂�\��B

|

|

| ��754 / �e�L��)

| �@�����̔���J�����œ��ʒ��H�𖡂키�Â����{�ց@1��40�l���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(759��)-(2024/07/10(Wed) 16:05:18)

|

�@�����i���s�s������j�ɂ������J�����u���_���v���ŁA�뉀�u�������v�߂Ȃ�����ʒ��H�𖡂키�Â����P�T������n�܂�B�X������P�W�N�Ԃ�ɍĊJ�����{�ی�a�i�d�v�������j�̈�ʌ��J���L�O���A���C�����j���[�́u�G�߂̈�i�v�͔����ւ��łT���p�ӂ���B

�@�Ă̓��ʒ��H�̍Â��͂W��ڂŁA�u���̂�Ί���V�i���䂲����j�v�����B�G�߂̈�i�́u��i�͂��j���Ƃ��v�u��Ή֎q�i�����Ȃ��j�����Ă��v�u���i����j�̗��c�g�i�������j���v�u����������̋z���i�������́j�v�u鸁i����сj�Ə��I�̒��q�����v�̏��ɔ����œ���ւ���B�����Ă��́A�]�ˎ���O���Ɍ㐅���V�c�������s�K�����ۂɏo���ꂽ�����u����i�����ځj�v�ɂ��₩�����B��̋z���͑吳�V�c�̑��ɔ����A����ŊJ���ꂽ�����i���傤����j�̌����ɂ��������Ƃ����B

�@�\�łP���S�O�l����B�S�Q�O�O�~�i�ʓr���闿���K�v�j�B�X���R�O���܂ł̌ߑO�X���P�T������P���ԁB�Q������]����O���̌ߌ�R���܂łɁA�����������ׂO�V�T�i�T�T�P�j�P�Q�O�R�ցB

| 600�~876 => 171�~250

jul019.jpg/135KB |

|

| ��753 / �e�L��)

| �@�_���Ձu�g���āv�n�܂�@�l���G�ۂ̃r���X�ɖÂ��̉� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(758��)-(2024/07/10(Wed) 16:00:21)

|

�@�_���Ղ̑O�Ձi�����܂�j�̎R�g���s�i�P�V���j���P�T�Ԍ�ɍT�����P�O���A���s�s���S���Łu�g���āv���n�܂����B�~�J�̓܂��̉��A�l���G�ۂ̃r���X�ɖÂ��̉��������A����Ȗg�̓y�䂪�g�ݏオ�����B

�@���g�i������l��ʐV���������j�ł͌ߑO�W������A�u�쎖���v�ƌĂ��j����������ƂɎ�肩�������B�����畔�ނ��^�яo���A�u�ꂪ��݁v�ƌĂ��Z�@�ł������g�킸�Œ肵�Ă������B�쎖����͎�ۗǂ���Ƃ�i�߁A�������g�ݏオ���Ă����ߒ����ό��q��ʍs�l������ȂǂŎB�e���Ă����B

�@���̓��͒����A���J�i���j�A�{�A�e���̊e�g�ł��g���Ă̍�Ƃ��s����B�����g�i������l��ʉG�ۓ������j�ł́A����_�Ёi���R��j�̐_�E���g�ݗ��Ē��̖g�����͂炢����u���P�i����͂炦�j�̋V�v���������B�P�S���܂łɑO�Ղ̎R�g�S�Q�R��g�ݗ��Ă���B

|

|

| ��752 / �e�L��)

| �@�_���Ղɍ��킹�āA���s�{�x��10�������ʋK�� �_����2024 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(757��)-(2024/07/09(Tue) 15:53:13)

|

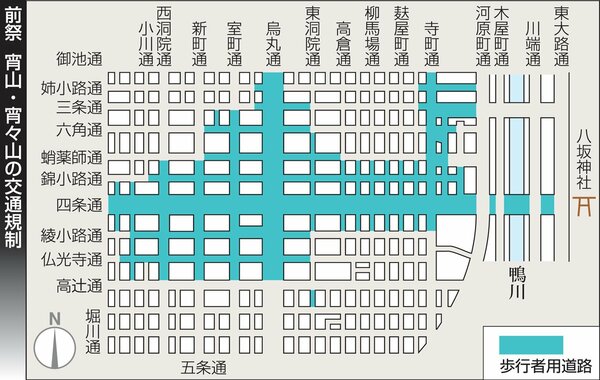

�@�_���Ղɍ��킹�ċ��s�{�x�͂P�O�`�Q�W���A���s�s������≺����̎l��ʎ��ӂŗՎ��̌�ʋK�������{����B

�@���s�җp���H�i���s�ғV���j�͑O�Ձi�����܂�j�̏��X�R�i�P�T���j�Ə��R�i�P�U���j�̂Q���ԂŁA�l��ʂ̖x��\����H�ԂƉG�ےʂ̌�r�\���ҊԂ𒆐S�ɁA�ߌ�U�`�P�P���Ɏ��{���遁�}�Q�ƁB

�@���X�X�R�i�P�S���j�ƌ�Ղ̏��R���ԁi�Q�P�`�Q�R���j�́A���s�ғV����݂��Ȃ��B�{�x�͉��ז�S�T�O�O�l�Ԑ��Ōx���ɓ�����B

�@�O�Ղł̎R�g�����ӂ̎�Ȍ�ʋK���͈ȉ��̒ʂ�B��������I���B�ڍׂȌ�ʋK�����͕{�x�z�[���y�[�W�Ŋm�F�ł���B

�@�y�ԗ��ʍs�~�߁z�P�O�����灁�����ʂ̋я��H�\�l�����P�P�����灁�V���ʂ̋я��H�\�l���ƕ������\���ҁ��P�Q�����灁�����@�ʂ̍��ҁ\�������P�R�����灁�����ʂ̑���t�\�я��H�A�V���ʂ̎l���\�����H�A�����H�ʂ̈����H�\���ҁA�я��H�ʂ̉G�ہ\�V���A�����H�ʂ̎����\�V���A�������ʂ̐����@�\���P��

�@�y�ԗ�����ʍs�z�P�O�����灁�����ʂ̎l���\�����H�̖k�s�֎~���P�Q�����灁�����H�ʂ̉G�ہ\�����̐��s�֎~���P�R�����灁�����@�ʂ̑���t�\�l���̖k�s�֎~

| 600�~380 => 250�~158

jul018.jpg/69KB |

|

| ��751 / �e�L��)

| �@�V�J�H�Q�ɂւ����ꂸ�@�L�L���E�e�萶�₵�ăs���`�E�o�@�悤�₭�����}���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(756��)-(2024/07/08(Mon) 16:14:19)

|

�@�퍑�����E���q���G�̎�˂�����J�����i���s�{�T���s�{�O���j�̖�O�ɍL����ό����u�����傤�̗��v�ŁA�L�L���E����N���x���A�������}���悤�Ƃ��Ă���B���N�͑����̐V�肪�V�J�̐H�Q�ɑ��������߂��B����ɐL�т��e��̂ڂ݂��c��ݎn�߂Ă��āA���ƂP�T�Ԃقǂō炫�ւ肻�����Ƃ����B

�@�����́A���G���Ɩ�ɂ����L�L���E�𒆐S�ɃA�W�T�C��n���Q�V���E�A�M�{�E�V�Ȃǂ��Z���炪�͔|�B�Q�O�O�S�N������Ԍ���Ŗ��N�I�[�v�����Ă���B

�@���N�͂U�����{�̊J���O�ɁA�����ɃV�J���N�����āA�L�L���E�Ȃǂ̎Ⴂ���H�ׂ��B�H�Q���Ђǂ��ꕔ�G���A�͌��J�x�~�������A�A�W�T�C��h�x�L�A�͊��Ɍ����ŁA��Q���Ȃ������L�L���E�����┒�A�s���N�F�̉Ԃ��J�����Ă���B

�@�����́A�L�L���E�̘e�肪�炫���낤�̂͂P�R�`�P�T���O��ɂȂ�Ƃ݂Ă���B�u�P���ɘe�肪���{�����Ă���̂ŁA�Ԃ̐��͑����Č����������肻���v�Ɗ��҂����B

�@�Q�P���܂ŁB�ߑO�X���`�ߌ�S���B���w���ȏ�U�O�O�~�B

|

|

| ��750 / �e�L��)

| �@�_���Ղ̑�D�g�u�j��ő�v�̎ԗւɁ@�߂�����I�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(755��)-(2024/07/07(Sun) 15:17:07)

|

�@�_���Ղ̑�D�g�i���s�s������V���ʎl�������j���A�Q�O�P�S�N�ɖg���������Ă��珉�߂āA�S�{�̎ԗւ�V�������B�l��D�g�ۑ���ɂ��ƁA���a�Q���[�g�����T�C�Y�́A�L�^�Ŋm���߂���͈͂ł͑S�R�g�̒��Ŏj��ő�Ƃ����B�ؑ��������i�T�S�j�́u�z���ȏ�ɑ傫���A���炵���B�_�l�ɑ����̉����Ȃ��ł���������ʁv�Ɗ��S�����߂��B

�@��D�g�͕����̍ۂɋe���g�i�����掺���ʎl���ニ�j���P�X�T�R�N����g���Ă����ԗւ�����A��C���Ȃ���g���Ă������A�ߔN�A���݂��i��ł����B

�@�ۑ���͏����̐V���ɔ����A�Q�O�P�T�`�P�V�N�ɃJ�V�ނ������s��{�茧�ȂǂŒ��B�A���������Ă����B�ۑ�������Ɛe���̂���H�R�m��Y����i�T�S�j���o�c���镨����Ёu���s�^�A�q�Ɂv�i���s�{�v��R���j���A�Q�֕��̍H���̊�t��\���o���̂��@�ɁA�V���ɓ��ݐ����B�Q�Q�A�Q�R�N�̏��R���ԂɍL����t�����A�Q�R�N�Ăɖ{�i���H�����B

�@���������ԗւ͒��a�Q�E�P�R���[�g���A�d���U�W�T�L���B�O�����ނ́u��H�i�����j�v���H���Ȃ��u���H�i���j�v�A���]�Ԃ̃X�|�[�N�ɓ�����u�t�i��j�i��j�v�ɂ̓J�V�A�Ԏ����钆�����ɂ̓P���L��p�����B����͊����R�s�́u�����H�v�B�t�ɂ́A���s�^�A�q�ɂ̎Ј��⍂�z��t�҂�̖��O�����B

�@��D�g�͕����ȗ��A�g�{�̂̕�����i�߂Ă��邪�A����̎ԗւŊO������i�������Ƃ����B�ؑ��������́u�܂���A��D�g�̐_����Վ���������Ɍp���邱�ƂɂȂ����B���N�������ɏ��s�������v�ƌ��ӂ����߂��B�Q�O���̉g���߂ł���I�ڂ����B

| 600�~422 => 250�~175

jul017.jpg/81KB |

|

| ��749 / �e�L��)

| �@�u���̉w�ʼnԂ��E�߂�Ƃ́v�@50�{300�~�œE�ݎ��̌��A�u���O�g�����̗��v�ŊJ�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(754��)-(2024/07/07(Sun) 15:15:02)

|

�@���s�c�ю����ԓ����O�g�p�[�L���O�G���A�ɂ��铹�̉w�u���O�g�����̗��v�i���s�{���O�g���]���j�ŁA���x���_�[�̓E�ݎ��̌����y���߂�B�Â��u�₩�ȍ��肪���̉Ԃ���Y���A�ό��q��h���C�o�[����₵�Ă���B

�@�n���̏����O���[�v�u���˂��Ɓv������ꂷ�郉�x���_�[���ŁA�Ԃ̍��邱�̎����ɖ��N�̌��C�x���g���J���Ă���B

�@�Q�P���܂ŁB�E�ݎ��̌��͂T�O�{�R�O�O�~�B�p���V���Ń��b�s���O���Ď����ċA���B

�@�P�S���ɂ̓��x���_�[�̉Ԃ𑩂˂č�����y���ށu�o���h���Y�v�i�W�O�O�~�j�A����܁u�T�V�F�v�i�T�O�O�~���V�O�O�~�j�̃N���t�g�̌�������B�u�o���h���Y�v�͗v�\��B���w�O�V�V�P�i�W�X�j�Q�R�P�P�B

|

|

| ��748 / �e�L��)

| �@���������̕�͋��s�{�F���s�̂ǂ��ɂ���̂��H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(753��)-(2024/07/07(Sun) 15:13:01)

|

�@�����҂��L�͂Ǝw�E����ꏊ��

�@�������̐��U��`���m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�̕������A���s�{�F���s�̓������ɊW����c���̗˕�Q�u�F���ˁv���ɂ킩�ɋr���𗁂тĂ���B��v�ȓo��l���ł��铡�������̕悪�܂܂�Ă���Ƃ�����������A�Q�q����l���B�����A�{�i�I�Ȕ��@����������Ă��Ȃ����߁A�S�e�͓�ɕ�܂ꂽ�܂܂��B�ʂ����ē����͂ǂ��ɖ����Ă���̂��B

�@�i�q�ؔ��w�̓��������Ɍ������ĕ����ƁA�����Ɏ��Ɉ͂܂ꂽ��悪�����B�F���˂̂P���ˁB�{�������Ǘ���������u���A�ߕӂ̋u�ɓ_�݂���F���ˑS�̂̑��q���Ƃ��Ă���B

�@������ɂ́A�������̕揊��������������u�������ȁi�����j��v�ƋL���ꂽ�����ȐΔ肪���B��̓h���}�ɓo�ꂵ�����Ƃ⓹���A���ʂ�ƂƂ��ɁA�����̖������܂�Ă���B

�@�u�����̕�͂ǂ��ɂ���̂ł����v�B�h���}�̊J�n��A�F���s�����ɂ͂��������₢���킹�����т��ї���悤�ɂȂ����Ƃ����B�𗬃T�C�g�i�r�m�r�j�ɂ��u�F���˂ɎQ�q���Ă����v�Ƃ������h���}�t�@���̓��e���������݂���B

�@�F���˂Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B

�@��������S������s���j�܂��Â��萄�i�ۂɂ��ƁA���s�ؔ��̋u�˒n�͌Õ����ォ�瑽���̕悪�z����A��������ɂȂ�Ɠ������̖����n�ɂȂ����B��т��F���˂ƌĂ��悤�ɂȂ����͖̂������㒆���ŁA���{������������V�c�ɉł���������e���v�Q�O�l�̗˕�ɒ�߂��B�����̖��Ŏ��������d�������q���܂܂�Ă���B

�@���݁A�F���˂͑召�R�V�u���b�N�ɕ������Ă��邪�A�N���ǂ��ɑ����Ă���̂��͓��肳��Ă��Ȃ��B�{�����̊Ǘ��n�ŗ������邱�Ƃ��ł����A�{�i�I�Ȕ��@�������s���Ă��Ȃ��������炾�B

�@�F���˂̈ꕔ�ɂ́A�c���ł͂Ȃ��������̕�Ɠ`������Ă������̂�����B�����̕�ƌ����Ă����̂��R�Q���˂��B���a�R���i�d�v�������j�̐����ɂ���Z��P�A�Q�����قǂ̏��K�͂ȋ��ŁA���݂͂��������Ƒ����������Ă���B

�@�u���̈ʒu���炷��ƁA�����̕�͕ʂ̏ꏊ�ɂ���B�R�Q���˂͖��m�ȃG�r�f���X���Ȃ������v�B�F���̈�Ղɏڂ������s�|�p��̐��{�G�q�������i�U�V�j�͂����ے肷��B

�@���Ƃ́A�����������������߂Ɍ��Ă����i�ڂ����j���B���Ă��̈ʒu�͕s�m�����������A�P�X�U�V�N�ȍ~�̔��@�����Ō��݂̖ؔ����ӂ�ɂ��������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@�����̑��q�E���ʂ̐b�������������L�ɂ��ƁA���ʂ́u���̑���蓌�ɍs���A�����̕揊�ɎQ�����v�Ƃ����B���̋L�q�܂���ƁA�����̕�͖ؔ����̓����ɂ������\���������Ƃ����B�����A�R�Q���˂͖ؔ����̂قړ쑤�ŁA��◣�ꂽ�ʒu�ɂ���B

�@�ؔ����̓�������͍��M�Ȑl��������ɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����������`���̐������i�d�v�������j���o�y���Ă���B�u���͍��ڂƂ݂���B�������܂߂��������̕�͂��̕ӂ�ɏW�܂��Ă����̂ł͂Ȃ����v�Ɛ��{�q�������݂͂�B

�@�u���̐����@�킪���Ƃ��v���v�Ɖr�݁A�h���ɂ߂������B�����A�j������͎����Ȑl�����ǂݎ���Ƃ����B�������������̎����ƂƂ��ɊW����F���̈�Ղ����ڂ���Ă��邱�Ƃɂ��āA�s���j�܂��Â��萄�i�ۂ̒J�V���ے��́u����܂ł��܂�m���Ă��Ȃ������F���Ɋւ����j�Ɍ����������Ă��ꂵ���v�Ƃ��Ă���B

| 600�~400 => 250�~166

jul014.jpg/115KB |

|

| ��747 / �e�L��)

| �@�_���Ղ̒����g���u�g������v�@�t�����u�����̕��v�O�㍶�E�ɑ̐L�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(752��)-(2024/07/06(Sat) 16:59:50)

|

�@�_���ՑO�Ձi�����܂�j�̎R�g���s�i�P�V���j�Ő擪��i�ޒ����g�i���s�s������l��ʉG�ۓ������j�͂T���A�_���n�߂́u�g������v���c�B���s�̍ۂɖg�̏�Ō�����u�����̕��v���A�t���̐������i�P�P�j���������U�N�����A����Q�K�̑�����g�����o���悤�ɔ�I�����B

�@�ߌ�R�������A����ɂ͐��삳��A�⍲���̓Ái���ނ�j�̐�����o����i�W�j���������R�N���Ə����y����i�V�j���鐝�掵���Q�N�����W�܂�A�ۑ���̖����⚒�q�i�͂₵�j���ƂƂ��ɁA�_�O�ōՂ�̖������F�肵���B

�@�����̕��́A�N�W���N�̉H�̊��������삳�A�����F�Œߖ͗l�̐U�葳���܂Ƃ��Ĕ�I�����B�����q���苿�����A�Q�K����l��ʂ�Ղ݂Ȃ���A�O�㍶�E�ɑ̂�L���Ă������ƕ������B

�@����߂��ɂ̓J�������������l�����肪�ł��A���肪����ꂽ�B���삳��́u�Ō�܂Ŋ撣��Ă悩�����B�{�Ԃł͂����Ǝ��L���Ď��s�̂Ȃ��悤�ɔ�I�������v�Ƙb���Ă����B

| 600�~368 => 250�~153

jul013.jpg/54KB |

|

| ��746 / �e�L��)

| �@���s�s���̃z�e�����ō��ʁu3�~�V�������L�[�v�Ɂ@���E��5�J���ځA�A�W�A���ŏ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(751��)-(2024/07/05(Fri) 16:45:42)

|

�@���{�~�V�������^�C���͂S���A�S���̃z�e���◷�ق�Ǝ��̐V�w�W�u�~�V�������L�[�v�Ŋi�t�������]�������߂Ĕ��\�����B���{�͐��E�łT�J���ځA�A�W�A���ł͏��B�V�w�W�͂R�i�K�ŁA�ō��ʂ̂R�~�V�������L�[�ɂ͋��s�s�́u�z�e���@�U�@�~�c�C�@�L���E�g�v�ȂǂU�J�����I�ꂽ�B

�@�ō��ʂ́u���K���ƃT�[�r�X�A�X�^�C���ƃG���K���X�̂��ׂĂ��������x���ŒB���E�ōł����ڂɒl����ŏ㋉�̃z�e���̂ЂƂł���A�ꐶ�Ɉ�x�̓��ʂȗ��̖ړI�n�ƂȂ�v�ƈʒu�t�����Ă���B

�@�I�l���R�Ńz�e���@�U�@�~�c�C�@�L���E�g�ɂ��āu���ĎO�䑍�̉Ƃ̓@��ՂɌ��Ă��A�����̌������ɂ���z�e���̃G���g�����X�͂R�O�O�N�̗��j��������{���������A�Î�̋�ԂɗU���܂��v�ȂǂƂ��ꂽ�B

�@���ɂR�~�V�������L�[�ɑI�ꂽ�̂͐_�ސ쌧�������̋����Ԓd�A�����s���c��̃p���X�z�e�������ȂǁB

�@�Q�~�V�������L�[�ɂ͂P�V�̃z�e���E���ق��I�ꂽ�B���s�ł̓A�}�����s�A�s�g�d�@�r�g�h�m�l�n�m�y�d�m�B

|

|

| ��745 / �e�L��)

| �@����_�ЂŁu����x�v�_���b���̌|���W�����ߎp�Łu���͂悤����ǂ��v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(750��)-(2024/07/05(Fri) 16:40:58)

|

�@�ԊX�E�_���b���̌|���W�炪�|���̏�B�ƉĂ̑��Ђ��肤�u����x�v���T���A���s�s���R��̔���_�Ђł������B�����猵���������ƂȂ钆�A������㗬�ƌ��̈�㔪��コ��i�U�V�j�Ɩ剺����V�O�l���A���낢�̗��ߎp�ŎQ�q���A��������₩�ɍʂ����B

�@�ߑO�X��������A���n�ɒ���̗��߂𒅂��|���W�������W���n�߂��B�u���͂悤����ǂ��v�Ƃ����������킵�A�{�a�̎��͂�����Ȃǂ�����A�_���Ȗʎ����Ő_���ɗՂB

�@����コ��́u�_���Ղ̂��̎����ɁA�F�ł���������Ă̂��Q��́A���̏�Ȃ���сB�����ɉĂ��߂����A���₩�ɏH���}���āA���ꂼ���|����ɐ��i�������v�Ƙb�����B

�@��㗬�̖剺���ł���u�݂�щ�v�����N�_���Ղ̊��Ԓ��ɍs���Ă���B

| 600�~447 => 250�~186

jul008.jpg/98KB |

|

| ��744 / �e�L��)

| �@�_���ՂŐl�C�@�J�}�L���̂��炭��u�奎R�v���N�̎��^�i�́H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(749��)-(2024/07/05(Fri) 16:34:22)

|

�@�J�}�L���̂��炭��Ől�C������_���Ղ��奁i�Ƃ��낤�j�R�̕ۑ���i���s�s�����搼���@�ʎl���ニ�j�́A�V���Ƀf�U�C���������N�̎��^�i�\�����B���s�s�ݏZ�̏��Ƃ̍Y�������i���������͂�����j����i�X�O�j�ƁA���������s�s�ɏZ�ރC���X�g���[�^�[���������q����i�S�P�j���A��悯���܂��̊������ʂ����Ȃǂ���|�����B

�@�Y������́A���܂��̊����̕����u�奎R�v�����|�i�������j�����B�����悤�ȕM�����́u奁v�̕������ڂ������B

�@��������͎�ʂ����Ɛ�q�A���M�A�s�V���c�̃C���X�g�f�U�C����S���B��������奎R�̃V���{���ł���J�}�L�����`����Ă���B��ʂ����́A�䏊�Ԃ�������������̂ƁA�奎R�Ȃ�ł͂̃��`�[�t���W�߂��ӏ��̂Q��ނ�p�ӂ����B

�@�奎R�����̃z�e���łS���A�Q�l���o�Ȃ������\��������B�Y������͎��g�̍�i�ɂ��āu���{�̏c�����̕����Ȃ̂ŁA�����̗��ꂪ��B����͖���C�����̗�����\�������v�Əq�ׂ��B��������́u�J�}�L���̂��킢�炵�������A���s�̊X�Ƌ_���Ղ���ʂ����̒����犴������悤�Ȑ}�Ă��l�����v�ƐU��Ԃ����B

�@���܂��͌��ޗ��̍����Ȃǂɂ��O�N���Q�O�O�~������~�B��ʂ����A���M�͂��������~�B��q�Q��~�B�s�V���c�R��~�B�l�b�g�̔��͂����A�O�Ձi�����܂�j�̏��R���Ԓ��i�P�S�`�P�U���j�Ɏ��^����B

| 600�~848 => 177�~250

jul007.jpg/135KB |

|

| ��743 / �e�L��)

| �@������ō]�ˎ���́u�ؑ��D�v������@��݂ɓ]�p�u�������v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(748��)-(2024/07/04(Thu) 17:02:33)

|

�@���s�s�����旄�̌j��E�݉͐�~�ŁA�]�ˎ���O���̖ؑ��̑D�����S�ɉ�̂����A��݂ɓ]�p������������\�����������ƁA���������s�������������������S���A���\�����B����̗���z��ɍ��킹�Ēz����Ƃ݂��A��\�͑D�Ɋւ��l��ޗ��B���₷�������n��̗��j���𗠕t����B���Ƃ́u�����ӂɑ��D�̒��S�n���������ƍl�����锭�����v�ƕ]�����Ă���B

�@����͌j��A�F����A�ؒÐ삪��������v�Ղ�}���鋒�_�Ƃ��āA�P�U�Q�R�N�A�L�b�G�g�̋��������ɒz���ꂽ�B����̒����n�͏�̊O���ɓ������O���ՂɂȂ�B

�@���������D�̕��ނ͂U�z�i�����j���ŁA�D�Ƃ��Ďg���Ȃ��Ȃ��݂̓y���߂ɓ]�p���ꂽ�Ƃ݂���B�ł��D�̌`���c����\�͑S���V�E�S���[�g���A���P���[�g���B�D��Ƃ��̍��E�Ɏ��t�����ށu�I���L�v���D�����łȂ�������ԂŌ��������B�ق��ɁA�D��A�I���L�A���́u�����v���Ȃ������܂c���\���������B

�@�s�������ɂ��ƁA�D�ނ̓y�؍ނւ̓]�p��ł́A�����͋M�d�������S�̑D���������O����Ă���P�[�X�������B�D�ꂩ�瑤�܂łȂ������܂܂ł̌��o�͑S�����Ƃ����B���͌Ñォ�炠��`�����ɁA�D��H�Ƃ������l�ނ�D�̕��ނ��L�x�ɂ���A���p���e�Ղ������n��̓����f���Ă���Ƃ݂���B

�@�ؑ��D�̗��j�ɏڂ����b���̏o�����q�����i�����w�j�́u�ߌ���ȍ~�̗��쐅�n�̐�D�Ƌ��ʂ���\�����݂���B���̒n�ő��D�Z�p�������p���ꂽ�\�����l������v�Ƃ���B

�@����͕�����ƒ������s�����ԋ{�O���t�߁B���y��ʏȂ̉͐�g���H���ɔ����A����͂Q�O�Q�R�N�P�P������Q�S�N�T���܂Ŗ�P�X�O�O�������[�g���@���������B���łɖ��ߖ߂���Ă���A���n������͊J����Ȃ��B

| 600�~980 => 153�~250

jul005.jpg/150KB |

|

| ��742 / �e�L��)

| �@���s�s���̃z�e�����ō��ʁu3�~�V�������L�[�v�Ɂ@���E��5�J���ځA�A�W�A���ŏ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(747��)-(2024/07/04(Thu) 16:55:47)

|

�@���{�~�V�������^�C���͂S���A�S���̃z�e���◷�ق�Ǝ��̐V�w�W�u�~�V�������L�[�v�Ŋi�t�������]�������߂Ĕ��\�����B���{�͐��E�łT�J���ځA�A�W�A���ł͏��B�V�w�W�͂R�i�K�ŁA�ō��ʂ̂R�~�V�������L�[�ɂ͋��s�s�́u�z�e���@�U�@�~�c�C�@�L���E�g�v�ȂǂU�J�����I�ꂽ�B

�@�ō��ʂ́u���K���ƃT�[�r�X�A�X�^�C���ƃG���K���X�̂��ׂĂ��������x���ŒB���E�Łv�ł����ڂɒl����ŏ㋉�̃z�e���̂ЂƂł���A�ꐶ�Ɉ�x�̓��ʂȗ��̖ړI�n�ƂȂ�v�ƈʒu�t�����Ă���B

�@�I�l���R�Ńz�e���@�U�@�~�c�C�@�L���E�g�ɂ��āu���ĎO�䑍�̉Ƃ̓@��ՂɌ��Ă��A�����̌������ɂ���z�e���̃G���g�����X�͂R�O�O�N�̗��j��������{���������A�Î�̋�ԂɗU���܂��v�ȂǂƂ��ꂽ�B

�@���ɂR�~�V�������L�[�ɑI�ꂽ�̂͐_�ސ쌧�������̋����Ԓd�A�����s���c��̃p���X�z�e�������ȂǁB

�@�Q�~�V�������L�[�ɂ͂P�V�̃z�e���E���ق��I�ꂽ�B���s�ł̓A�}�����s�A�s�g�d�@�r�g�h�m�l�n�m�y�d�m�B

| 600�~399 => 250�~166

jul004.jpg/69KB |

|

| ��741 / �e�L��)

| �@�����V�c�̑另�Ղ̉D�؊� �V���ȕi������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(746��)-(2024/07/03(Wed) 17:29:03)

|

�@�ޗǎs�Ō��������ޗǎ���̐����V�c�̑��ʂɔ����V���A�u�另�Ձv�Ɋւ���؊Ȃɂ��āA�V���Ɂu�C�J�v��u�J�c�I�v�Ƃ��������܂��܂ȕi�����L���ꂽ�؊Ȃ��m�F����܂����B

���������i���͕������畽������́u�另�Ձv�Ɏg���Ă������Ƃ��킩���Ă��܂������A����̔����œޗǎ���܂ł����̂ڂ��Ďg���Ă����\���������Ă��āA�ޗǕ������������́u�ޗǎ���̑另�Ղ��l�����ŋM�d�Ȕ������v�Ƃ��Ă��܂��B

��N�x�A�ޗǕ������������͕���{�Ղ̎鐝��̓쑤�@���������Ƃ���A�Q�U�O�O�_�ȏ�̖؊Ȃ��܂Ƃ܂��Č�����܂����B

�����̖؊Ȃ͓ޗǎ���̐����V�c�����ʂ����ۂ̋V���A�u�另�Ձv�̂��߂ɑS������s�ɓ͂���ꂽ�i���̉D�Ƃ݂��Ă��āA�������ł͓D�Ȃǂ𗎂Ƃ��ĕ�����ǂ݉�����Ƃ𑱂��Ă��܂����B

���̌��ʁA�u�C�J�v��u�J�c�I�v�A�u�I�v�Ȃǂ̂Q�O��ދ߂��i�����؊ȂɋL����Ă����Ƃ������Ƃł��B

�������ɂ��܂��Ƃ����̕i���̑����́A��������̑另�ՂŐ_�ւ̋������Ƃ��Ďg���Ă������Ƃ���������킩���Ă��āA����̔����ł��悻�Q�O�O�N�O�̓ޗǎ���ɂ������i�����g���Ă����\���������Ă���Ƃ������Ƃł��B

�܂��A�؊Ȃ̑����ɔ������A���܂̉��R�������̒n�����m�F����A����������W���I�ɕi���������Ă��邱�Ƃ��킩�����Ƃ������Ƃł��B

�ޗǕ��������������j�j���������̎R�{�������́A�u�ޗǎ���̑另�Ղɂǂ̂悤�ȕi�����g��꒲�B���Ă����̂��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł����ϋM�d�Ȏ������v�Ƙb���Ă��܂��B

|

|

| ��740 / �e�L��)

| �@ �_���Ղ̑D�g���u�_�ʉ��߁v�@���s�O�ɑ����i�̖������m�F |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(745��)-(2024/07/03(Wed) 17:21:48)

|

2024/07/03(Wed) 17:22:46 �ҏW

2024/07/03(Wed) 17:22:40 �ҏW

�@�u�������p�فv�ƕ]�����_���Ղ̎R�g�̒��ōŌË��Ƃ���鑕���i�̖������m�F����u�_�ʉ��߁v���A�D�g�i���s�s������V���ʈ����H�����j�͂R���ɒ���ʼnc�B���g�ۑ�������͌����ȏ���ŁA�ؔ��Ɏ��߂Ă������_�̖̂ʂ����������B

�@�R���̐_���i�����j�c�@���_�̂������i�̂����A��������̕����N�ԍ�̖{�ʂƍ]�ˎ���̎ʂ��ʂg�͎��`���Ă����B�_���Պ��ԈȊO�́A�V���Q�ʂ�O�̋��ɂŌ��d�ɕۊǂ��Ă���B

�@�ߑO�P�O���A����_�А_�E���}�����u�g������v�_���ɑ����A�ۑ�������Q�l���ؔ����炻�ꂼ��{�ʂƎʂ��ʂ�T�d�Ɏ��o�����B�Q�l�͖ʂɑ���������Ȃ��悤���ɉ������͂���ŁA�ʂ����悻�R�O�b�Ԍf�����B�������m�F����ƍĂђ��d�ɖؔ��Ɏ��߂��B

�@�_���Ղ̎R�g�S�R�S��̂����A�D�g�͂P�V���̑O�i�����j�Ձi�܂�j���s�ł���߂�B

| 600�~399 => 250�~166

jul003.jpg/57KB |

|

| ��739 / �e�L��)

| �@��Îs�̎��@�ɐF�Ƃ�ǂ�̕���3000�@���F������ƃv���[���g�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(744��)-(2024/07/02(Tue) 16:33:31)

|

�@��Îs��{�T���ڂ̐������ŁA�R��̕��邪�����ɂ邳��A���₩�ȉ��F���������Ă���B��悯���F�肵�A�[�����y����ł��炨���Ƒm���������l���A���N�K�͂��g�債�Ă���B�����������F�̕����������ƕ��Ԃ����炦��Ƃ����A�قق��܂��������s���Ă���B

�@�Â�����A���@�̌����̌��ɂ͍Ђ����������悤�ɐ����̕����i�ӂ������j���邳�ꂽ�B����̌��^�ƌ����A�����ł��V�^�R���i�E�C���X�Ђɉu�a�ގU���F���ĕ�����邷�Â����n�߂��B

�@�Q�O�Q�P�N���疈�N���{���Ă���A�u�q�ǂ������ɂ����ɐe����ł��炢�����v�Ƃ̊肢�����߂Ă���B����͑m�������������̃K���X�ɐF��h���Ďd�グ�Ă���B�ŏ��͂V�O�O���������A�N�X���𑝂₵�Ă����B

�@�{���̑O�ɖ̍��g�݂��ݒu����A�F�Ƃ�ǂ�̕���̒ʂ蔲�����y���߂�B�����̌����L�����ʂ��Ă���B���������ƃJ���J���Ɖ���炷�B

�@��悵���O��ǎ�����i�T�T�j�́u�̂͂����͎q�ǂ��̗V�яꂾ�����B���͔N�z�̕����������A���L���N��̐l�ɂ����ɗV�тɂ��Ăق����v�ƌĂт����Ă���B

�@�X���P�U���܂ŁB�V���Q�V���`�X���W���͖�ԓ��ʔq�ς����{����B�q�ϗ����K�v�B

|

|

| ��738 / �e�L��)

| �@���m�R�s�̉ԉΑ��A11�N�Ԃ�ɊJ�Âց@�I�X�������̓��܂��u���S�ŗD��Łv |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(743��)-(2024/07/02(Tue) 16:31:40)

|

�@�Q�O�P�R�N�ɘI�X�������̂��N�������m�R�s�̗R�ǐ�͐�~�łW���A�ԉΑ��̊J�Â��������閯�Ԃ̎��s�ψ���ƁA�㉇���铯�s���P���A���T�v�\�����B�s�͎��{�v�悪���A���S�m�ۂł��Ă���ƕ]���B�s���ւ��̐��łP�P�N�Ԃ�ɉԉΑ��Â����B

�@���s�ςɂ��ƁA�ԉ͂W���P�P���ߌ�W������Q�O���Ԉȓ��ɂQ�甭�ł��グ��B�u���S�ŗD��Ŏ��N�x�ȍ~�Ɍ��������f�����Ɓv�Ƃ��āA�Ő����̂R���̂P�ɗ}�����B���̂܂��đł��グ�O�ɖقƂ����������A���ԑ��ݒu����B

�@�G����Ƃ��ĉ���тł́A�[������ԗ���ʍs�~�߂��A���s�҂��]�|����댯�̂���ꏊ��i���֎~�ɂ���B�x�����ƗU���{�����e�B�A�v�Q�U�O�l��z�u�B���G�̔c���̂��ߊĎ��J�����U���ݒu����B

�@�P�P�N�O�A�I�X����o���ĂT�W�l�����������B����͉��߂��̌������ɂP�T�X����ŏo�X��F�߂�B�h�g������ƒY�ΈȊO�̉C���֎~���A�c�Ƃ͑ł��グ�̂Q�O���O�܂łƂ���B

�@�R�ǐ�͐�~�ɁA�S�Ȏw��̗L���ϗ��Ȃ��Q�R�T�O�l���݂���B�s���ƉԉΓ����ɋA�Ȃ���l����Ŕ̔�����B�r�V���~�B

�@�s���ŋL�҉�������c�F�����s�ψ����i�S�R�j�́u�s����o�g�҂Ƃ������n��̐l���ւ�荇�����ɂ��Ă��������v�Ƌ����B�勴��v�s���́u���̂̔�Q�҂�⑰�̒��ł͍��ł���ςȎv�������Ă���l������B���S���S����ɂ���Ă������Ƃ������ɂȂ���v�Ƙb�����B

|

|

| ��737 / �e�L��)

| �@�㋞��ŕ��W�����ĂȂ��r�A�K�[�f�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(742��)-(2024/07/02(Tue) 16:30:20)

|

�@���ߎp�̌|���W�����ĂȂ��u�㎵���r�A�K�[�f���v���P���[�A���s�s�㋞��̏㎵���̕�����Ŏn�܂����B�J�ŔZ���Ȃ����ɕ�܂ꂽ����ŁA����҂��r�[����Ў�ɗ[���݂��y���B

�@�ߌ�T�����A�P�O�̉~���Ȃ������㎵���̒ɖ����肪�Ƃ�����A�|�W�����F�A���W�����F�̗��߂��܂Ƃ��A�q���}�����B

�@������̂����𒅂������W�̂ӂ݉�����i�Q�Q�j�́u������Y��Ă��炦��悤����܂��v�Ƙb���A���H�ɕ��W�ɂȂ�������̋��s�s�o�g�A�s�䂫����i�P�X�j�́u�ْ��Ŗ���ւ����ł����A�݂Ȃ���ƈꏏ�Ɋy���݂����v�ƏΊ炾�����B

�@�㎵���r�A�K�[�f���͂P�X�S�W�N����Ɏn�܂����B�ߌ�T�����`�P�O���i�Q���Ԑ��j�B�X���V���܂Łi��x������j�B�㎵���̕���O�V�T�i�S�U�P�j�O�P�S�W�B

| 600�~412 => 250�~171

jul002.jpg/80KB |

|

| ��736 / �e�L��)

| �@�O���n�z�e�����J�ƃ��b�V���@�V���{�݂́u���u�����h�v�������� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(741��)-(2024/07/02(Tue) 16:28:20)

|

�@���s�s���S���̒n���̏㏸������܂��Ă����B��㍑�ŋǂ��P�����\�����H�����ŁA�s���̏㏸���͑O�N��傫������A���R��ł͂P�Q�������B����̈�̓C���o�E���h�i�K���q�j�̋}���ɔ����z�e���i�o�̊��������B�V�^�R���i�E�C���X�Ђ��@�ɒ��É������s���̃z�e���J�����A�Ăѕs���Y����̎���ɖ��o�悤�Ƃ��Ă���B

�@�������┪��_�ЂȂNJό��q�ɐl�C�̎Ў��𑽂������铌�R��ł́A���N�ɓ����ĊO���n�z�e���̊J�Ƃ��ڗ��B�V���Q�U���ɂ̓V���K�|�[���n�̍����z�e���u�o�������c���[�E���R�@���s�v�i�T�Q���j���A�얾�_�Ћ߂��ɃI�[�v������B���t�ɂ͉p�z�e���`�F�[�����h�g�f�̍ŏ㋉�u�����h�u�V�b�N�X�Z���V�Y���s�v���J�Ƃ����B

�@���z�e�����^�c���郏�[���h�E�u�����Y�E�R���N�V�����z�e���Y�����]�[�c�i�����j�́A�q����������������P���P���Q�O���~�O�ォ��ɐݒ肵�Ă���A�͖{�_�В��́u���s�̃z�e���������͑������A�x�T�w�����͏\���ł͂Ȃ��B�������郉�O�W���A���[�i���j�u�����h�̃z�e���U�v�Ő�����ڎw���v�Ƙb���B

�@���j�I�ȉ~����w�i�ɁA�K���q�̏���͈�i�Ɨ͋����𑝂��B���s����N�K�ꂽ�O���l���s�q�͖�U�O�O���l�ŁA�ό����ɂ��Ə���z�͂R�P�O�O���~�ɒB�����B�O���l�q�̉��h�����͂S���ɑO����Q�O�E�R�������A�V�O�����߂��ɒB�����B�������ȂǂłQ�T�E�V�������������q�Ƃ͑ΏƓI���B

�@�X���ɂ͕ăz�e�����q���g���̊��̓u�����h�u�q���g�����s�v��������ʼnc�Ƃ��n�߁A���N�Ăɂ̓V���K�|�[�����{�́u�J�y�����s�v�����R��ŊJ�Ƃ�\�肷��ȂǁA�R���i�БO�̂Q�O�P�O�N��㔼�Ɍ���ꂽ�O���n�z�e���i�o���b�V���̑�Q���̗l�����Y���B

�@�u�w�n�C�A�b�g�x��w�t�H�[�V�[�Y���Y�x�ȂNJ����̃��O�W���A���[�z�e������������A��̃u�����h�G���A���`���������v�B���s�̒n�������ɏڂ����s���Y�Ӓ�m�̑��R���ꂳ��i��a�s���Y�Ӓ�j�́A���R��̃z�e���J���̌�����������͂���B

�@�V�����ȂǂœP�ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�z�e�����莑�{���������A���C������ōĊJ�Ƃ��铮�������������Ă���B�z�e����V�����u�����h�ɐ��܂�ς�点��u���u�����h�v���B�鍑�f�[�^�o���N���s�x�X�́u���s�u�����h�̋���������ɂ���A�^�c������Ȃ��Ă��V���Ȕ����肪�����Ɍ����v�Ǝw�E����B

�@�p�h�g�f�͂U���A���s�w�߂��̋��A�������F�[���z�e�����s�i������j�̃��u�����h�\�����B�V�b�N�X�Z���V�Y���s�A�`�m�`�N���E���v���U�z�e�����s�ɑ����R�J���ڂŁA�u�z���f�C�E�C�����s���v�Ƃ��ĂQ�T�N���߂ɍďo��������B

�@�݂���c�������ő��̃e�B�[�P�[�s�[�i�����j��������̃z�e�����V���Q�R���Ɂu�A�p�z�e�����s���{�v�ɉ��C���A���s�ŏ��̃z�e���^�c���n�߂�B�͖�M�P�В��́u���s�ł͊ό��̎��v�ɉ�����ăr�W�l�X�p�̎{�݂�����Ă��Ȃ��B���u�����h�ŗ����̎��v����荞�ށv�Ǝ��M�������B

�@�R���i�БO�܂Ŏs���S���̕s���Y����̎���������z�e���́A�����ߏ芴����}���V������I�t�B�X�ɃV�t�g���铮��������ꂽ�B�K���q�������钆�A�z�e�����Ăђn�������������\�}�����ʑ����\��������B

|

|

| ��735 / �e�L��)

| �@�_���ՁA�O�Ղƌ�Ղ́u�R��ԁv���܂�@�O�Ղł�22�N�Ԃ�̎R��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(740��)-(2024/07/02(Tue) 16:25:19)

|

�@�_���Ղ̎R�g�̏��s�������߂�u������莮�v���Q���A���s�s������̎s�����s�c��c��ł������B�O�Ձi�����܂�j�i�P�V���j�Ő擪�̒����g�ɑ����u�R��ԁv�͖��V�_�R�Ɍ��܂����B���V�_�R�̎R��Ԃ͂Q�Q�N�Ԃ�ŁA�Q�O�P�S�N�ɑO�Ղƌ�Ձi���Ƃ܂�j�̏��s���������Ă���͏��߂āB��Ձi�Q�S���j�̎R��Ԃ͂U�N�Ԃ�ɍ���R�������B����R�͋��ٌc�R�A�k�ω��R�ɑ����ď��s����B

�@�O�Ղƌ�Ղ̎R�g�R�S��̂����A���Ԃ����܂��Ă���u������炸�v�̎R�g�������Q�S��̑�\�҂�������������B������莮�͏��s�̐�w����������邽�߁A���m�̗���̂P�T�O�O�N�Ɏn�܂����B

�@���N�̏��s���͎��̒ʂ�i�����������͂�����炸�j

�@�y�O�Ձz���P�V��

�@�i�P�j�����g�i�Q�j���V�_�R�i�R�j����i�͂����j�R�i�S�j���y�V�R�i�T�j���J�i���j�g�i�U�j�R���R�i�V�j���P�g�i�W�j�ۏ��i�ق����傤�j�R�i�X�j�{�g�i�P�O�j�Łi�����j�V�_�R�i�P�P�j�����R�i�P�Q�j�Џ@�i���������j�R�i�P�R�j���g�i�P�S�j���q�R�i�P�T�j�l���P�g�i�P�U�j�奁i�Ƃ��낤�j�R�i�P�V�j�e���g�i�P�W�j�ؑ��i�Ƃ����j�R�i�P�X�j�s���i��������j�R�i�Q�O�j��o�i����Łj�R�i�Q�P�j�����g�i�Q�Q�j��ˎR�i�Q�R�j�D�g

�@�y��Ձz���Q�S��

�@�i�P�j���ٌc�R�i�Q�j�k�ω��R�i�R�j����R�i�S�j��i�����j�R�i�T�j�鎭�R�i�U�j��ω��R�i�V�j�R�i�W�j�����R�i�X�j���s�ҁi����̂��傤����j�R�i�P�O�j��R�i�P�P�j��D�g

|

|

| ��734 / �e�L��)

| �@�_���Ղ̕����g�A��ʔq�ώ҂̓���ʒ��~�Ɂ@���ޗőς����Ȃ��\�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(739��)-(2024/07/01(Mon) 18:42:31)

|

�@�_���Ղ̕����g�ۑ���i���s�s������V���ʎl���ニ�j�́A�O�Ձi�����܂�j�̏��R���Ԓ��i�P�S�`�P�U���j�Ɏ���Ă�����ʔq�ώ҂̖g�̓�������N���瓖�ʒ��~������j�����߂��B�R�g���s�Ɍ������l�C�̍s�������ɒ��~�͈ٗ�B���ނ̗ő吨�̓���ɑς����Ȃ��\�������邱�Ƃɉ����A���ԑ҂��̐l�ʼn�������G���邽�߁A�q�ώ҂̈��S���m�ۂł��Ȃ����Ƃ����R�Ƃ����B

�@�e�R�g�͐V�^�R���i�E�C���X�ЂȂǂňꎞ�I�ɓ��������߂Ă������A�Q�O�Q�R�N�܂łɏ����ĊJ���Ă����B

�@�ۑ���ɂ��ƁA�g�̕��ނ͂Q�O�O�N�ȏ�g���Ă���Ƃ��������͂��߁A�Íނ𑽗p���Ă���B����̍ĊJ�́A�����i�߂Ă���������ނ̌������ς݁A���G�ɑΉ��ł���{�����e�B�A�l�����m�ۂł���Ό������邪�A������������̂߂ǂ͗����Ă��Ȃ��B����A�����i�i�������Ђ�j�̓W���͗�N�ʂ��Q�K�ōs���Ƃ����B

�@�ۑ���́u�ߔN�͔q�ώ҂������āA�q�ώ҂̊F����̈��S���ǂ��m�ۂ��邩���ۑ�ɂȂ��Ă���B���Ă�������̂͑�ς��肪�������A���ʂ͂����������肢�������v�Ƃ��Ă���B

|

|

| ��733 / �e�L��)

| �@�_���Ղ����J���@���s�̊X���u�܂�ɐ��߂�v1�J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(738��)-(2024/07/01(Mon) 18:37:46)

|

�@�u����x�̋V�v

�@���{�O��Ղ�̈�A�_���Ղ��P���A���J�������B����_�Ёi���s�s���R��j�ł́A�O�Ձi�����܂�j�̎R�g���s�i�P�V���j�Ő擪���s�������g�̒t�����u����x�̋V�v�ɗՂ݁A�Ղ�̖������F�����B

�@�ߑO�P�O������A�����낢�ɍg�������A�N�₩�Ȏ�F�̂͂��܂�g�ɒ������t���̐������i�P�P�j���������w�Z�U�N�����A�⍲���̓Ái���ނ�j�߂鐼����o����i�W�j�������w�Z�R�N���A�����y����i�V�j���鐝�掵���w�Z�Q�N���ƂƂ��ɁA��O���ʂ��Ė{�a�ɓ������B�����ȕ��͋C�̒��A�t���߂邱�Ƃ�_�O�ɕ����B

�@���̌�A�傫�Șa�P�ʼnJ���悯�Ȃ���A�����g�ۑ���̖������R�O�l�ƂƂ��ɁA�{�a�̎�������v���ɂR�����A���₤�₵��������킹�Ă����B

�@�܂��A���J�i���j�g�Ȃǂ̎R�g���ł͐_���n�߂́u�g������v���s��ꂽ�B

| 600�~682 => 220�~250

jul001.jpg/110KB |

|

| ��732 / �e�L��)

| �@�������䂩��̂����A�����́u������v�ʂ鎇�F�̉� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(737��)-(2024/06/30(Sun) 17:41:24)

|

�@�������ɂ䂩��������s�s�㋞��̜I�R���ŁA�L�L���E���������}���Ă���B�����Ƃ�Ƃ��������̒��A���F�̉Ԃ������ƃR�P�̒�ɉf���A�Q�q�҂���₵�Ă���B

�@�����̌��ꏊ�́A�������̓@��ՂŁA����������������Ɠ`���B�m�g�j��̓h���}�̉e���ŕ����ł���N�̔{�قǂ̐l���K��Ă���Ƃ����B

�@�L�L���E�͖{���O�́u������v�ň�Ă��Ă���B�炫�n�߂͍������{�ŁA�Ő����͂V�����{�܂ő����A�P�T�O�O�`�Q��ւ����X�ƊJ�Ԃ���B�Ԃ͏H���܂Ō�����Ƃ����B

�@�v�q�ϗ��B

| 600�~417 => 250�~173

jun036.jpg/78KB |

|

| ��731 / �e�L��)

| �@�q�ǂ����y���߂�u�\�y�A�i�g�~�A�v�A�����E�ΎR�Z��̕���͍ŏI�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(736��)-(2024/06/29(Sat) 15:42:13)

|

�@�Ă̐���A���i�̉��\�Ƃ͈�����`�ŁA�\�̖��͂M���悤�Ƃ����悪�����B

�@�u�ʔ��\�y�فv�i�Q�V�����߁A�ϐ���فj�́A���S�҂�q�ǂ��������\�Ɛe���߂�ċx�ݍP��̎Q���^�C�x���g�B���s�ϐ���̔\�y�t�������A�ދ��ȂǂƐH�킸�������ꂪ���ȁu�\�́w�~���x����蕥�����v�i�ЎR��Y�E�q���j�ƁA���N�m�b���i���đ��ʂȊ��𗧂Ă�B

�@���N�̃e�[�}�́u�\�y�A�i�g�~�A�v�B�A�j���u�S�Łi���߂j�̐n�v�ł����`�[�t�Ɏg���A�q�ǂ��ɐg�߂ȃL�����N�^�[�E�V��i�Ăj�����ɁA�\�̖��͂����܂��܂Ɂg��U�h���ďЉ��B

�@����ۂɕ��@��������u�Ɣn�V��v�i�������j�ƁA�����~��ꂽ�m�ւ̉��Ԃ���`�����u���i�������j�v�i�g�Q��W�j�̔��\���㉉�B�����V��ł��A������ĂȂ���D�������ӂ��E�҂ƁA�͂��ߐM���Ď��s���邨�����傱���傢�ƁA�`������͑ΏƓI�B�e���ڂ̏㉉�O�ɂ͉���i���{���j�j���t���B

�@�ٓ��ɂ��܂��܂ȑ̌��R�[�i�[���݂���B�l�C�̔\�����̌��i�ʗ����A���O�\�K�v�j�́A�R���i�Ђł̒��f����T�N�Ԃ�ɍĊJ�B�w�̌��ł́A���@��W���悤�Ɣ�b�R��_���V�炪�o�ꂷ��u�P�E�i�������j�v�̈ꕔ��w���B�u���v�ɓo�ꂷ�鏬����̌o���i�o�T�̊����j���������̌�������B

�@�ϐ���ق́u�Ă̑f�w�Ǝd���̉�v�i�P�S���O�P�P���j���A���̋G�߂̕������B�@�Ɗϐ����a���u�_���i�����ށj�����v��w���ق��A�ЎR�L��u�C�m�i���܁j�v�A�Y�c�ۍ_�u�䓛�v�A�z�ꗲ�V�u���v�v������B�\�y�t�����₩�Ȕ��̖�t���ŕ���߂�̂��Ă炵����낤�B

�@�_���Ղ̎R�g�ɂ܂��Ȃ��㉉����\�y���Ïˊt�̍P��u�_���Տ��R�\�v�i�Q�R����U���j�́A�e���g�䂩��́u�e�����v�i�Y���K�T�j��������B

�@�l�̉�ł͗я@��Y�́u�@��Y�̉�v�i�U����Q���A�ϐ���فj�͂P�O��ڂ̐ߖځB�ߍ]��R��ɁA�w���������I�ɕ`���u�]���v�ŁA�����̏��~�Ƌ�������B�����ʔ��q�͊ϐ����a�́u�r�����x�v�ɏo������B

�@�������P�O��ڂ��}���鋶���̖ΎR��ܘY�A�ΌZ��ɂ��u���i���������j�V��v�i�V����Q���A�����\�y���j�͍ŏI��B��ܘY����ȁu�K���ہi���ʂ��̂͂�Â݁j�v�Ńt�B�i�[��������B

| 600�~605 => 248�~250

jun035.jpg/51KB |

|

| ��730 / �e�L��)

| �@������̖��뉀�A����҂ɋ��߂�u�ێ���t���v��l�グ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(735��)-(2024/06/28(Fri) 17:48:36)

|

�@�^�@��J�h�{�R�̓��{�莛�i���s�s������j�͂V���P������A��ђn�����E�����i���j�̗���҂ɋ��߂Ă���u�뉀�ێ���t���v���A�T�O�O�~����V�O�O�~�ɒl�グ����B�C���o�E���h�i�K���q�j���͂��߂Ƃ����ό��q�̑����ɔ����A�ē��Ŕ�K�C�h�u�b�N�Ȃǂ��[�������邽�߂Ƃ��Ă���B

�@�����͍]�ˎ���O���A����ƌ�����i�����y�n�ɁA���l�̐ΐ��R����낵���Ƃ����B�l�G�܁X�̕��i���y���߁A���̖����Ɏw�肳��Ă���B

�@���{�莛�͂Q�O�O�U�N����T�O�O�~�ȏ�̒뉀�ێ���t�������߂Ă����B�ߔN�̓C���o�E���h�̋}�Ȃǂɔ����A�N�ԂP�O���l�ȏ�̗��ꂪ���邽�߁A��蕪����₷���ē��Ŕ�K�C�h�u�b�N�Ȃǂ����Ƃ��Ă���B

�@���������Q�T�O�~����R�O�O�~�ɒl�グ���邪�A���w���ȉ��͖����̂܂܂Ƃ���B

|

|

| ��729 / �e�L��)

| �@�u�F����̉L���v7��1���̏������~������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(734��)-(2024/06/28(Fri) 17:44:44)

|

�@�F���s�ό�����i���s�{�F���s�j�͂Q�W���A�V���P������J�×\�肾�����u�F����̉L���v�ɂ��āA�����̒��~�����߂��B�~�J�ɔ����F����̗��ʑ����̂��߁B

�@�����̌��O���Ȃ��Ȃ�ΊJ�n����Ƃ����B

| 600�~316 => 250�~131

jun034.jpg/49KB |

|

| ��728 / �e�L��)

| �@�_���Ղ̌{�g�̒t���l�`�u���͐����ł�����ł��v�W�҂��A�b�Ƌ����\���Ƃ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(733��)-(2024/06/28(Fri) 17:38:59)

|

�@�_���Ղ̌{�g�̒t���l�`�̏C�����������A���s�s������̉�łQ�V���ɂ���I�ڂ��ꂽ�B�C���ɂ��r�����Ȃ����Đ����ł���d�|�����{����Ă��邱�Ƃ����������Ƃ����B�{�g�ۑ���̍�{�Ďj��\�����́u�T�O�N�قNj_���ՂɊւ���Ă��邪�A���߂Ēm���ċ������v�Ƙb���Ă���B

�@�t���l�`�͑S���P�R�O�Z���`�قǂŁA�r���͑�ڕ��A���ˁA�������ɕ�����Ă���A���E�ł���B���i�͍���艺�����O������ԂŎ��[���A���s���͑������狹�܂ł��т��S�c��ʂ��ė��Ă���Ԃɂ��Ă���B

�@���p�@�i������j���Q�O�Q�R�N�x�Ɋߕ����C�������Ƃ���A�r�̕t�����ƕG�̊ߕ����ɒ|�̐c���������݁A�c�����Ƃ��Đ܂�Ȃ�����\���Ɣ��������B���[���̏�Ԃ���A�ȑO�͐��������p�Ŏ��[����Ă����Ƃ����B

�@�ďC�����ǎ��w�@��̐�ՋB�����i���{�����j�j�́A�g�ɂ͂��Ďq�ǂ����S���u���t���i���������j�v������Ă����`���܂��A�u�t���l�`�������ł���̂́A���t������������������肵���̂��Č����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ݂�B

�@�܂��A�l�`���̖n����S�c�̈���A�����̂P�W�U�R�N�̐���Əؖ����ꂽ�ق��A�����ȂǂŁu�R�������D�v�Ƃ��ꂽ��҂̖{���̖����u�R�������D�v���������Ƃ����������B

�@���̓��͂Q�P�A�Q�Q�N�x�ɏC�������g�̉������镔�ށu�����v�Ɗ֘A���D��������J���ꂽ�B��������t���l�`�́A�V���P�R���ɉ�̔q�ςŔq�߂�悤�ɂ���B

| 600�~812 => 184�~250

jun033.jpg/117KB |

|

| ��727 / �e�L��)

| �@�_���Ղ̒��@�V�܂ōŐ����@��2500�𐧍쒆 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(732��)-(2024/06/27(Thu) 18:34:02)

|

�@���s�s������ɂ���V�܁u����X�v�ł͐E�l���فX�Ǝ�����A�d�グ��Ƃɒ��邢������ł���B

�@���X�͎R�g�ɏ����`�Ȃǂ��肪����B���N�͖�Q�T�O�O��[�i����\��B�T�����납�琧����n�߁A��Ə�ł͐E�l���������g�݂̌`�𐮂�����A�M���g���a���ɐԂ⍕�ŕ�������`�����肵�Ă����B

�@�V��20������܂Ő���𑱂���Ƃ����B

| 600�~400 => 250�~166

jun030.jpg/83KB |

|

| ��726 / �e�L��)

| �@�k��V���{��25�N��1�x�́u���ݓ��Ձv�Ɍ����@��1700�����ɕ����� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(731��)-(2024/06/26(Wed) 15:37:22)

|

�@���s�s�㋞��̖k��V���{�͂Q�T���A�Ր_�E�������^�����̂�łQ�T�N�ɂP�x�c�ށu���ݓ��i�܂�Ƃ��j�Ձv�Ɍ����A��P�V�O�O�̒������ɂƂ������B�R�N��ɉc�ލ�̐�G��s���Ƃ��Ă���A�_�炩�Ȗ����肪�A�Q�q�҂̖ڂ������Ă���B

�@�V���{�ł́A�������^���S���Ȃ��ĂT�O�N���Ƃ́u���ݓ��Ձv�ɉ����A���̊Ԃɔ��ݓ��Ղ��c�ށB����͐������^�v��P�P�Q�T�N�̐ߖڂɓ�����Q�O�Q�V�N�Ɏ���s���A��삯�Ƃ��Ē_�����n�߂��B

�@���̓��͌ߌ�S��������A�{�a�O�œ_�������s��ꂽ�B�M�҂�|���W�A�n��Z�����P�O�O�l�����Ԃ�̒���ɁA�u��̒����v��������ĎQ���B�Q��҂�����钆�A�_�E���S��̐Γ��Ăɂ낤�����̉��Ƃ����ƁA�Q�������ɐ��R�ƕ��P�V�O�O�̒ɂ���Ăɖ����肪�t���A�₪�Ė��ɕ����B

�@�͂Q�V�N�܂Ŏ��t������B�ʏ�̕�͌ߌ�T�������A�����̂Q�T����C�g�A�b�v�̎����͌ߌ�W���܂ŊJ�傷��Ƃ����B

| 600�~340 => 250�~141

jun029.jpg/78KB |

|

| ��725 / �e�L��)

| �@�A�W�T�C1000���̖����@���`�Ƀn�[�g�`�܂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(730��)-(2024/06/26(Wed) 15:32:08)

|

2024/06/26(Wed) 15:51:21 �ҏW

�@���s�s������匴�̎O��@�ŃA�W�T�C���������}���Ă���B�~�J��̉��A�𒆐S�Ɏ���s���N�̉Ԃ��炫�A�W���F�ʂ��Q�q�҂𖣗�����B

�@�����̒��قǂ̎Ζʂɂ���u�����������v�ɖ�犔���A�����Ă���B

�@����Ƃ�����Ԃ�̃A�W�T�C�ɉ����A�����U�点���悤�ȃz�V�A�W�T�C��}�A�W�T�C�Ȃǂ��J�Ԃ���B�n�[�g�`�̑�ւ��ʘH�����ɂ������B

�@�����́A�������Ȃ��Ƃ������t�̌ꌹ�ɂ��Ȃ��Ă���u�C��v�Ɓu����v�̂͂��܂Ɉʒu����B�J�Ő��ʂ𑝂������ꂪ���₩�Ȑ쉹����������B�L�x�Ȑ��͋����ɂ������A���傤�����ɂ��Ԃ������ׂ��Ă����B

�@�O��@�ł͌����������V���V���܂ōP��́u���������Ձv���s���B�����̕������m��_�Ђ̋{�i����|�����������ׂ��u�n�փ`�����e�B�[�W�v���Â��B

| 600�~409 => 250�~170

jun028.jpg/104KB |

|

| ��724 / �e�L��)

| �@�u�Ԃ̎��v�ŃA�W�T�C�����@�d���̎O�d�̓��A�F�Ƃ�ǂ��ւɕ����яオ�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(729��)-(2024/06/25(Tue) 17:15:00)

|

�@�u�Ԃ̎��v�Ƃ��Ēm����ؒÐ�s���Β��̊�D���ŁA�A�W�T�C�������ƂȂ��Ă���B�~�J���}���A����A�s���N�ȂǐF�Ƃ�ǂ�̑�ւ������Ƃ�Ƌ����ō炫�ւ��Ă���B

�@��D���͂P�X�R�O�N�ォ����̏Z�E���r�ꂽ��������������悤�ƁA�A�W�T�C��A���n�߁A���݂͖�R�T��ށA�T�犔�ȏ�̃A�W�T�C���K�ꂽ�l�̖ڂ��y���܂��Ă���B�d�v�������u�O�d���v�̎�F�ƁA�X�Ƃ����A�W�T�C�������^��ł���B

�@�A���K�Y�Z�E�i�W�T�j�́u���R�ɔC���Đ��܂ꂽ���i�B�A�W�T�C�ɂ������̒��Z������A���܂��܂Ȍ��������A�炢�Ă���p�����Ĕ�����₵�Ăق����v�Ƙb�����B

�@�V����{�܂Ŋy���߂�B�q�ϗ����K�v�B

|

|

| ��723 / �e�L��)

| �@�匴��_�ЂŃX�C�����������Ɂ@�����̉ԕق��ʂ�u���l�̐��E�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(728��)-(2024/06/25(Tue) 17:12:12)

|

�@�匴��_�Ёi���s�s������匴��j�̌��r�ŁA�X�C�����̉Ԃ��������}���Ă���B�����̉ԕق����ʂ��ʂ�A�Q�q�҂̖ڂ��y���܂��Ă���B

�@�r�́A�V�W�S�i����R�j�N�̐_�Бn�����ɓޗǎs�̉���r��͂��đ���ꂽ�Ƃ���Ă���B�r�ɂ͎�F�̏������˂����Ă���A�ߔN�͈�۔h��ƃN���[�h�E���l�̍�i�u���@�i�������j�̒r�Ɠ��{�̋��v�Ɏ��Ă���A�Ƃr�m�r�i�𗬃T�C�g�j�ł����ڂ��W�߂Ă���B

�@�_�Ђɂ��ƁA���N�͂T�����{���납��炫�n�߂��B�Q�q�҂炪�������Ēr�߂���A�X�}�[�g�t�H���������Ďʐ^�Ɏ��߂��肵�Ă����B�����~�ꌠ�H�X�i����˂��j�i�S�T�j�́u�������Ԃ��߂ŁA�S�𐴂߂Ăق����v�Ƙb���Ă����B�Ԃ͂W�����{�܂Ŋy���߂�B

|

|

| ��722 / �e�L��)

| �@���s�䏊�ŁA���ėx���Ă����u��̉����v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(727��)-(2024/06/24(Mon) 17:07:59)

|

�@�����E���ɓ`���x��A���߂Ĉꏏ�ɕ�[

�@���ċ��s�䏊�ŗx���Ă����Ƃ������ʂ̃��[�c�������̗x��u���g�t�����v�Ɓu�����䏊�����E�g�t�߁v���A���s�s�㋞��̋��s�䉑���̔��_�_�Ђŏ��߂Ĉꏏ�ɕ�[��I���ꂽ�B���ꂼ��̕ۑ���W�҂́u�䂩��̏ꏊ�ŗx��Ă悩�����v�Ɗ�B

�@�g�t�����i�߁j�́A���ċ{���ɏo�d���Ă������������M�Ȑl�̑O�ŗx��A�n���̖k����⍶���扺���A�C�w�@�Ȃǂɖ߂��čL�߂��Ƃ����B���g�t�����́A�s���`�����������Ɏw�肳��Ă���B

�@�����̕ۑ���͂Q�O�P�S�N�ɋ��s�䏊�ɋ߂����_�ЂŁu���A��v��I���s���Ă���A����͏��߂ď��̕ۑ���Ƃ�����ĕ�[���悤�Ɗ�悳�ꂽ�B

�@�U���P�T���ɍs��ꂽ���_�Ђ̗�ՂŁA�܂������̕ۑ���̉̂���̒j���������Ȗځu�O�Ђ߂���v���̂��A�����̗x��肽�����D��ȏ���ŗx�����B�����āA���̕ۑ���u���̏H�i�l�i�j�v���[�B���ɍg�t�̏����t���������̗x��肽�����A�̂ɍ��킹�Ă��Ȃ₩�ɗx�����B

�@�����̕ۑ���͂��āA�����̊�@�Ɋׂ�A���̕ۑ����x�������o�܂�����A�W�҂�́u�x��͎��Ă��邪�����Ⴄ�Ƃ��낪�ʔ����B������@�ɂ��ꂼ��x������������������v�ƈӋC����ł����B

| 600�~446 => 250�~185

jun026.jpg/86KB |

|

| ��721 / �e�L��)

| �@�u�ޗǑ啶������v�ɍ��킹�A�ޗnj���������J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(726��)-(2024/06/23(Sun) 17:19:38)

|

�@ 6��30��������ߐ�

�@�ޗnj��́A8��15���ɓޗǎs�̍��~�R�ōs����ޗǂ̓`���s���u�ޗǑ啶������v���y����ł��炨���ƁA�J�Âɍ��킹�Č���������J������B�v�\�����݁B

�@������@�͉����͂����̉��M�p�̗���(1)��������ޗǑ啶������Ίӏ܊�](2)�Z��(3)�������A�ԐM�p�̕\��(1)�X�֔ԍ�(2)�Z��(3)�������L�����A�X������B�����100�g200�l�B�����1�g1�ʂŁA1�ʂɂ�2�l����\�B���命���̏ꍇ�͒��I�B

�@����́�630�\8501�ޗǎs�o��H��30�@���Ǎ��ی�������啶������Ίӏ܌W�ցB���ߐ��6��30��(��������L��)�B7�����{�Ɍ��ʂ�ʒm����B

|

|

| ��720 / �e�L��)

| �@�����@�Ńn���Q�V���E�������@���甒�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(725��)-(2024/06/23(Sun) 17:12:46)

|

�@���m�������̗����@�i���s�s���R��j�ŁA�n���Q�V���E���������}���Ă���B���甒�ւƐF��ς����t���뉀���ʂ�A�~�J��̉��A�Q�q�҂����ɗ���͂��Ă���B

�@�n���Q�V���E�̓h�N�_�~�Ȃ̑��N���B���O�̗R���́A���������Ȃ����t���u�����ρv�����悤�Ɍ����邽�߂Ƃ��A�Ď�����P�P���ڂ́u���Đ��v�ɐF�Â����߂Ƃ�������B

�@�发�@�O�̒r���͂ނ悤�ɖ�W�O�O�����A���B�Q�R���͉J������̒��A�K�ꂽ�l�������߂Â��Ďʐ^���B��Ȃǂ��āA�����Ƃ�Ƃ������͋C���y����ł����B

�@�뉀�̓��ʌ��J�͂V���P�S���܂ŁB��ɉ���Ă̎U��͓��@�E�F�u�T�C�g���玖�O�\�K�v�B�L���B

| 600�~427 => 250�~177

jun025.jpg/88KB |

|

| ��719 / �e�L��)

| �@�u�������v�u�������v�u�����[���v�������낢�@�X�C�����ƃn�i�V���E�u���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(724��)-(2024/06/23(Sun) 17:09:06)

|

�@���ꌧ���Îs�������̐����A�������݂��̐X�ŃX�C�������������}���A�K�ꂽ�l�����𖣗����Ă���B

�@�����ł́A���O�̒r�őϊ����X�C�����A�������ŔM�ѐ��X�C�������v�P�T�O��ވȏ��ĂĂ���B���N���̎����Ɏ��X�ƊJ�Ԃ��}���A�ł������̎�ނ������邱�Ƃ���u�X�C�����W�v���Â��Ă���B�Ԃ̂قƂ�ǂ͌ߑO���ɍ炫�L����A���߂�����ߌ�R������ɂ����ĕ���Ƃ����B

�@���N�͕������̂m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�ɍ��킹�A������t�߂Ɂu�������v�Ƃ������̕i���W�����A�n�i�V���E�u�́u�������v�u�����[���v�������Ă���B

�@�����҂́A���ʂɉf����N�₩�ȉԂ��ʐ^�Ɏ��߂���A�@���߂Â��č���̈Ⴂ���ׂ��肵�Ă����B

�@�X�C�����W�͂R�O���܂ŁB���j�x���B���������K�v�B

|

|

| ��718 / �e�L��)

| �@�����5�N�Ԃ�@�Ⓦ�ʎO�Y�u�d�Y���R�L�@���É��v�@�ō��ʂ̗V���̐S�̓�����������Ȃ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(723��)-(2024/06/23(Sun) 16:59:06)

|

�@�����i��������j�Ȉߑ��A�������{��g�ɕt���A�͂ʼn�������҂ɂ������Ȃ��B�����ň��|�I�ȑ��݊����ւ�X��i���������j�i�ō��ʂ̗V���j�����A�u�d�Y���R�L�i����̂��炩�ԂƂ��j�@���É��v�ŕ`�����̂͋�������������ł͂Ȃ��B����ł͂T�N�Ԃ�ƂȂ�㉉�ŁA�Ⓦ�ʎO�Y�͌��t��U�育�Ƃ̈�����A�s����o��ȂǁA��l�̏����̐S�̓����������܂������яオ�点��B

�@����̗V�N���É��i�ʎO�Y�j�́A���q���ɕ߂炦���A�x��䏊�Ɉ����o�����B�F�c�i���j���̏d���i�����g�V��j�Ɗ�i�i�Љ��玟�Y�j�́A���l�ł��镽�Ƃ̕����E�������q�i���̍s����₢�l�߂悤�Ƃ���B

�@�߂��Ɉ͂܂ꂽ�ԓ��̏o�B���É��̈�ࣁi������j���邽�����܂��ɑ����̂ށB�����ɁA�s���m�ꂸ�̗��l���v���Ă������ށA�ΏƓI�Ȋ����g�ɏh�点�A��`�͔h��ɋC�͂�����|�ƌ���ڗ��̎��͂�̌�����B

�@���B�ɏオ��ƁA�������������ċ�����i�����A���s�����Ė₤�d���ɂ́A���̐��������ꂵ���Ƒi����B�X�邽��h�邪�ʃv���C�h�ƁA�v���l�ɋ𗧂Ēʂ��C�䂳����ۂÂ���B

�@����ŁA�i���Ƃ̂Ȃꂻ�߂���鎞�A�i�i�͂��̂܂܂ɁA�d�������\���꒲���ӂƐF��тт�B�������ȏo���U��Ԃ�p���炢��A�i�q�z���̕ʂ�̔߂����ȂǁA�����̏��Ȃ����䂾���炱���A���É��̓��ʂ�������Ȃ��`����Ă���B�ՁA�O�����A�Ӌ|�i�����イ�j�̎O�Ȃ�e�����Ȃ��A���̉��F����S�ɋU�肪�Ȃ��������ɂ߂�u�Րӂ߁v�Ƃ����t�B�N�V�����ɂ��A�����������ʂ��Č�����B

�@�g�V��͂������̏d�������݂Ȃ����߁A�玟�Y�͊�i��l�`�U��̂������݂��铮���ʼn����A�q�Ȃ�����B����������Ă��ɉ������B

�@�����ł͖`���ɋʎO�Y�́u����v�ƁA�玟�Y�ɂ��u����v���t���B�ʎO�Y�͍�i�̎v���o�⋞�s�Ƃ̂䂩������A�߁i���݂����j�p�œo�ꂵ���玟�Y���A�؏����〈�ǂ��������B�ό��O�ɓ��e�ɐG��邱�Ƃ͍D�݂������ꂻ�������A�P���ڂɏW�����������炵���A�s���͂�����悾�낤�B�U���Q�U���܂ŁB

| 600�~900 => 166�~250

jun024.jpg/155KB |

|

| ��717 / �e�L��)

| �@��O�s�̂����ō炫�n�߂��u�����o���̉ԁv3�N�Ԃ�ɋ������J |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(722��)-(2024/06/22(Sat) 12:15:29)

|

�@���ƕ���ɂ��o�ꂷ��u�����i����j�o���̉ԁv�Ƃ��Đe���܂��i�c�c�o�L���A���s�{��O�s���ؒ��̐��_���ō炫�n�߂Ă���B�����I�߂��O�ɕ{���A�����i���s�s������j�ɋ߂Ă����n���Z�������������Ĉ�ĂĂ������A�R�W�̎Ⴓ�ŕa�v�������߁A����`���E�O�Z�E�i�W�U�j������Ĉ�ĂĂ����B

�@�V�̗t�Ɍ�����A�������Ȕ����Ԃ��N�₩�B�u�Ⴍ���ĖS���Ȃ����ނ����ł���͂��B�݂Ȃ���������o���̉Ԃ̔������A�͂��Ȃ��𖡂���Ăق����v�ƑO�Z�E�͌��B

�@�i�c�c�o�L�͒��ɍ炢�ė[���U��u����ԁv�B���Ԃ��Ă��A�����ԕق��U��c��p�Ɏ����B

�@�߉ށi���Ⴉ�j���ł̍ہA����ɂ����������o���Ǝ��Ă���A���{�ł́u�����o���̉ԁv�Ƃ��Ă߂ł��Ă����B

�@���_���ł͂R�N�Ԃ�ɋ��������J���A�Ԃ͂V�����{�܂Ŋy���߂�Ƃ����B

�@�U���Q�R���ɂ́u�����̉ԁv��`�������������z�z����B�n�G�������ȂޑO�Z�E���i�c�c�o�L��`���Ă���B�����O�V�V�P�i�S�Q�j�R�T�X�V�B

| 600�~519 => 250�~216

jun023.jpg/75KB |

|

| ��716 / �e�L��)

| �@�����_�Ђ̓`���s���u����w�v��ԎQ�q���~�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(721��)-(2024/06/21(Fri) 16:35:53)

|

�@�u�Ε����̐_�v�Ƃ��ĐM���W�߂鋞�s�s�E����̈����_�Ђ͍��N�A�Ă̓`���s���u����w�i�܂���j�v�̖�ԎQ�q�𒆎~����B�Q�q�҂̈��S�m�ۂ̂��ߎQ���ɂƂ����Ă����Ɩ��̓_��������ɂȂ������߂ŁA����Ԃ��V���Q�R���`�W���P���Ɋg�債�A�����̎Q�q���Ăт�����B

�@�V���R�P���邩��W���P�������ɂ����Ĉ����R�i�X�Q�S���[�g���j�̎R��ɂ��铯�_�Ђ֎Q�q����Ɛ�����̌䗘�v������Ƃ���A��N�����̎Q�q�҂łɂ�����Ă����B�V�^�R���i�E�C���X�̉e���Ŗ�ԎQ�q�̒��~�������Ă������A��N�S�N�Ԃ�ɕ����������肾�����B

�@���_�Ђɂ��ƁA�o������狫���܂Ŗ�S�L���̎Q���ɓ_������Ɩ��ɂ��Đݒu���@�̕ύX���K�v�ɂȂ����Ƃ����A���N�͑Ή����Ԃɍ��킸�Ɩ��ݒu������ɂȂ����B

�@���D�̎��^�����̑Ή��͌ߑO�X������ߌ�S���ɍs���B�얀�����Ȃǖ�Ԃɍs���Ă����ꕔ�_���͒��~�Ƃ��A�R�P���ߌ�X���ƂP���ߑO�Q���ɍs���ՓT�͐_�E�݂̂Ŏ��{����B

�@���_�Ђ́u��N�ĊJ��������ōĂђ��~�ƂȂ�A�\����Ȃ��B���N�͂Ȃ�Ƃ������ł���悤�s�͂������v�Ƃ��Ă���B

|

|

| ��715 / �e�L��)

| �@�ߋE�n�����~�J����A�j��3�Ԗڃ^�C�̒x |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(720��)-(2024/06/21(Fri) 16:27:44)

��U R L/ http://https |

�@���Nj�C�ۑ�͂Q�P���A�ߋE�n�����~�J���肵���Ƃ݂���Ɣ��\�����B���N�i�U���U���j���P�T���x���A�L�^���c��P�X�T�P�N�ȍ~�łR�ʃ^�C�̒x���������B

�@�~�J�O�����k�サ�A�ߋE�n���͓암�𒆐S�ɒ�����J�ƂȂ����B�����Q�Q���ȍ~���J�������Ɨ\�z����Ă���A�~�J���肵���Ƃ݂���B

�@���s�s����������J���~��A�ʂꂽ�A�W�T�C�̉������w�����P�������ēo�Z���Ă����B

�@�ߋE�n���̔~�J���肪�ł��x�������̂́A�Q�O�P�X�N�U���Q�V���B�C�ۑ�́A���̐�P�J���̍~���ʂɂ��āu���N���݂������v�Ɨ\�z���Ă���B

�@���C�n���Ɗ֓��b�M�n�����A�Q�P���ɔ~�J���肪���\���ꂽ�B

|

|

| ��714 / �e�L��)

| �@�����_�{���ɓa�̏C�����o���䏊�Ղ̐����Ȃǂ�2��2�疜�~��t |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(719��)-(2024/06/20(Thu) 18:11:04)

��U R L/ http://https |

�@�������C�����ɕ⏕

���s�{����ψ���͂P�W���A���w�蕶�����̕ۑ���C���ɏ[�Ă鍑�ɕ⏕�̂Q�O�Q�S�x��Q�̌�t��\�����B�d�v�������u�����_�{��ɓa�v�i���s�s������j�̏C����j�Ձu��o���䏊�Ձv�i�E����j�̐����ȂǁA�V�K���ƂP�X�����͂��߂Ƃ����Q�P���Ɍv�Q���Q�疜�~����t����B

�@�����_�{�̌����͂P�W�X�T�i�����Q�W�j�N�A�����J�s��S�N�I�O�ՂƑ�S��������Ɣ�����̉��Ƃ��āA�����{��ɓa��͂��đ���ꂽ�B�Q�O�Q�T�N�̑n���P�R�O�N�̋L�O���ƂƂ��āA�O�q�a�ɓ������ɓa�̂ق��A�����̕��L�Ƒ����i������イ�j�O�A���O�A���V��ɂ��āA�O��̏C������R�O�N���o�߂��Ă��邱�Ƃ���A�O�ǂ�h�蒼���A�ϐk�⋭���{���B

�@��o���䏊�Ղ́A���č���V�c�̗��{�u����@�v��������o����������r��͈͂Ƃ���B����@�̒���ЂƂ��ċ�C�����������Ɠ`���Ж��_�̎Гa�̑S��̏C���Ȃǂ��s���B

�@���̑��̐V�K���Ƃ͎��̒ʂ�B

�@�y�������h�Ў{�ݐ����z���a�R���C��u���y�ю������i�F���s�j���ǐ��@�{���y�ѕ\��i���s�s���R��j

�@�y���������J���p�z�{�莛��e���ق��P�W���i������j

�@�y���p�H�|�i�ۑ��C���z�ؑ���t�@�������ق��P���i�E����A�_�쎛�j������������i������A���s��j�����{���F�k���ω����ق��Q���i�k��A�哿���j�����{�n�扎�˒|�ѐ}�@�����M�@�Z�ț����i�㋞��A�������j�����s�d�C�S���d�ԁi���s�s��ʋǓd�ԁj��������A�����_�{

�@�y���p�H�|�i�h�Ў{�ݐ����z���s�d�C�S���d�ԁi���s�s��ʋǓd�ԁj��������A�����_�{���Ԋy���q�i�����V�j�@�����Y��i�㋞��A�������j

�@�y���p�H�|�i�ۑ��C���p��E���ޗ��Ǘ����Ɩ��x���z��C���쐬�i������A����C����潢�t�A���j���䎆�f�[�^�x�[�X���i���j�����p�H�|�i�ۑ��˔�����p�˒��B�E���H�i���s�s�A�����o�j

�@�y�j�Փ��ۑ����p�v�����z��Εʗ��_�Ћ����i�k��j

�@�y�j�Փ��������p�����z���Ǝ��i��t���j�������i������j����펛�����̒����V���{�뉀�����i������j

�@�y�L�O���h�Ў{�ݐ����z�m�a���䏊�Ձi�E����j

| 600�~400 => 250�~166

jun022.jpg/52KB |

|

| ��713 / �e�L��)

| �@�����_�{�ɂ��錻���Łu���{�ŌÂ̘H�ʓd�ԁv�������J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(718��)-(2024/06/20(Thu) 18:08:12)

��U R L/ http://https |

�@���{���̘H�ʓd�ԂƂ��Ēm���鋞�s�d�C�S���i���d�j�Ŏg��ꂽ�d�v�������̎ԗ��u���s�d�C�S���d�ԁi���s�s��ʋǓd�ԁj�v���A�����_�{�i���s�s������j�̓�_�����牞�V�吼���ֈڂ����B�Q�O�Q�T�N�̓��_�{�n���P�R�O�N�L�O���Ƃ̎��g�݂ŁA�ڐݐ�Ɍ�����V�݂��Ė{�̂��C�����A�Q�T�N�x���̖������J��ڎw���Ă���B

�@�ԗ��͖������㖖���̂P�X�P�P�N�̐����ŁA��������H�ʓd�Ԃ̎ԗ��ōł��Â��B�U�P�N�̋��s�s�d�k����̔p�~�܂Ŏg��ꂽ��A�����_�{���������������B���݂͗L���q�σG���A�̓�_���œW������Ă���B

�@�����_�{�ɂ��ƁA�Q�O�Q�S�N�x���ɉ��V�吼���Ɍ�����݂��A�ԗ����ڂ��B�Q�T�N�x�ɂ͎ԗ����C�����A�u�Q�U�N�R���̂P�R�O�N�L�O��ՂɊԂɍ��킹�����v�i���_�{�S���ҁj�Ƃ��Ă���B�ڐ݂ƏC���̔�p�͍��ɕ⏕�̂ق��A�N���E�h�t�@���f�B���O�ȂǂŊ�t�����Ă܂��Ȃ����j�B

�@�����_�{�͂P�W�X�T�N�̕����J�s��S�N�I�O�ՂƑ�S��������Ɣ�����ɍ��킹�đn������A���s���̗���҂��s�d�̑O�g�ł��鋞�d���^��������B

| 600�~385 => 250�~160

jun021.jpg/94KB |

|

| ��712 / �e�L��)

| �@��R�s�̕������̉��~�Ńn���Q�V���E���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(717��)-(2024/06/20(Thu) 18:06:07)

��U R L/ http://https |

�@���Ɨ��N�₩�ȃR���g���X�g

�@���ꌧ��R�s�Ԗ�䒬�̑可���z�K�Ɖ��~�ŁA�n���Q�V���E���������}���Ă���B�������܂����t���뉀�ߐs�����A��̂��邩��Ԃ��̌������ʂ��Ă���B

�@�����~�͎s�w�蕶�����ŁA��X�可���߂��z�K�Ƃ̎剮�⏑�@�̂ق���̒뉀������A���Ēr���������n�Ƀn���Q�V���E���A���B

�@�K�ꂽ�l�͒뉀���U����A�S�n�悢�������������鏑�@��剮���璭�߂��肵�āA�Ă̖K��������Ă����B

�@���ꗿ���K�v�B�Ηj�x�فB�V���U���ɂ͒n��̓��Y�i�̔̔���n���Q�V���E�̊ӏ܉���Â��B

| 600�~899 => 167�~250

jun019.jpg/166KB |

|

| ��711 / �e�L��)

| �@���y���ō����̉ԍ炭 - �ޗnj��䏊�s |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(716��)-(2024/06/18(Tue) 15:55:20)

��U R L/ http://https |

�@�������q�䂩��̓ޗnj��䏊�s��h�́u���y���v�ŁA����(�i�c�c�o�L)�̉Ԃ��炢�Ă���B7����{����܂Ō���ꂻ���B

�@�����ł�1983(���a58)�N����ɍ����̖�A���A���݁A�{�����̎ΖʂȂǂ�100�{�قǂ���B�@�J�^�͏Z�E�ɂ��ƁA���N�͍���7������ɍ炫�n�߁A��N��菭���x�߂Ƃ����B

�@������(�����)�ȉԂ��������ʂ�A�Q�q�҂��y���܂��Ă���B�����̉Ԃ͍炢����1���ŎU���Ă��܂��Ƃ����B

�@�u�Ԃ��U������Ɏc����̌`���[���(���ڂ�)�̌`�Ɏ��Ă���ȂǁA�����Ƃ������[���ԁv�Ƙ@�J�Z�E�B20���O�オ������Ƃ����B

|

|

| ��710 / �e�L��)

| �@�����_�{�̏��Ŕn�������@��ˋL�O��O�Ƀh���[���V���[ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(715��)-(2024/06/18(Tue) 15:45:33)

��U R L/ http://www.youtube.com/watch?v=OHSa3_3j4Oc&t=3s |

2024/06/18(Tue) 15:46:54 �ҏW

�@������h���[���̕ґ������܂��܂ȑ��`��`���C�x���g���A���s�s������̕����_�{�ŊJ�Â����B�P�W�N�Ԃ�ɓ��{�������n��i�i�q�`�j���s���n��i������j�Ŏ��{�����u��ˋL�O�v�i�Q�R���j��グ�悤�ƁA�����n�ꂪ��ÁB�P�Q���ɂ͓��������A���Ɏ�������n�Ȃǂ������B

�@�ӂ肪�[�łɕ�܂��ƁA���C�g�A�b�v���ꂽ���_�{���V��̏��ɔ����_�C�I�[�h�i�k�d�c�j�̏Ɩ��𓋍ڂ����T�O�O�@�̃h���[������Ăɔ�ї������B�����s����ґ��́A���y�ɍ��킹�ĐF��`��ς��A�y�K�T�X��ԉA�n�Ȃǂ̑������X�ƕ`���o�����B

�@�h���[���V���[�͂P�R�`�P�T���̌ߌ�V�����Ɠ��W���S�T���A���ꂼ��P�O���ԏ㉉�����B�אڂ��鉪������Ɋϗ��G���A���݂�����B�����B

�@https://www.youtube.com/watch?v=OHSa3_3j4Oc&t=3s

|

|

| ��709 / �e�L��)

| �@����_�Ђ̋{�i���ό�����������C�ց@�R�g���s�u�V���[�ł͂Ȃ��v�v���~�A���Ȃ��莋 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(714��)-(2024/06/18(Tue) 15:43:18)

|

�@���s�s�ό�����̔�����_���Ղ́u�v���~�A���ϗ��ȁv������A����_�Ёi���s�s���R��j�̖쑺���`�{�i�i�U�T�j�����̗���������A����������C����ӌ�����ɓ`���Ă��邱�Ƃ��P�Q���A���s�V���Ђ̎�ނŕ��������B�v���~�A���Ȃɂ��Ď�ނȂǂ̒����邱�Ƃ܂��A�u�i�R�g���s�́j�_���ł����āA�������y���݂Ȃ��猩��V���[�ł͂Ȃ��v�Ƙb���Ă���B

�@�v���~�A���Ȃ͋}������O���l�ό��q�̗��p�������݁A��N����n�܂����B��N�͂P�ȂS�O���~�A���N�͂P�ȂP�T���~�̉��i���b��ɂȂ�A���v�̈ꕔ�͋_���Ղ̕ۑ��E�p���ɏ[�Ă���B�V���P�V���̑O�Ղ̂݁A������͌�����r�����_�̓쐼���ɐ݂����A��N�Ɠ��l�Ɏ�ނ̂ق��A���ݕ��₩���X�Ȃǂ������B

�@�쑺�{�i�̓v���~�A���Ȃ���N�����莋���Ă���A���̏t�ɂ͎s�ό�����E���Ɩʉ���ہA�Ή�����悤�`���Ă����Ƃ����B�������A���N�������`�ԂŎ��{����邱�Ƃ�m��A�U���U���ƂP�P���Ɏ��C����ӌ���_�E��ʂ��ē�����ɓ`�����Ƃ����B

�@��ނɑ��A�쑺�{�i�́u�Ղ�ɕ�d���Ă���l�����a��������Ƃ����ӌ����������B�����͉u�a����߂邽�߂ɐ^���ɂ���Ă���B�_�l�������Ă���������悤�Ȋϗ��Ȃł���ׂ��ŁA�_�ЂƂ��č��̂����𐄏�����킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƙb�����B

���킹�ēǂ݂���

���s�̋_���Ձu�A�z���̂����ɖ߂������v�@����_�Ћ{�i����邠��ׂ��p

���s�E�_���Ղ́u�v���~�A���ϗ��ȁv���N�͑啝�l�����@11������̔��A�C�ɂȂ邨�l�i��

�@����A���s�s�ό�����͎��C�ӌ��ɂ��ĒS���҃��x���ł͕����Ă���Ƃ��A�u�܂��͋{�i���璼�ژb�������v�Ƃ��Ă���B

|

|

- Child Tree -

|