�� �Ǘ��l�ȊO�̓��e�͂��f�肵�܂��I

| |

|

[�S�X���b�h800��(601-650 �\��)] �S�y�[�W�� / [0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

�e�L���̏��� [���X�ŐV��/���e��/�L������]

| ��858 / �e�L��)

| �@���{�Łu�e�̛ޏ��_�y�v�D��ȕ��A�Q�q�҂𖣗� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(864��)-(2024/09/10(Tue) 15:32:13)

|

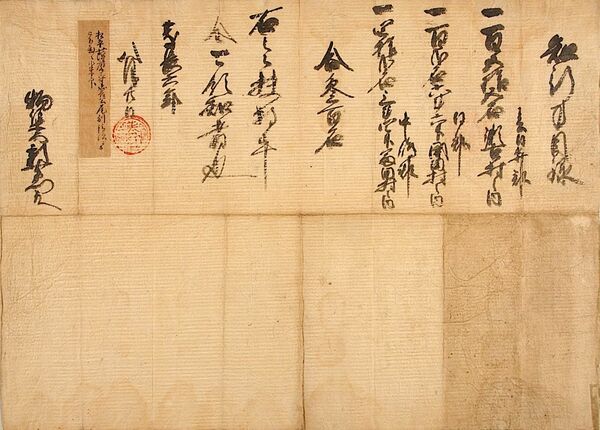

�@�d�z�̐ߋ�i�X���X���j�ɍ��킹�A���s�s������̏��{�ł͍P��́u�e�̛ޏ��i�݂��j�_�y�v����[����Ă���B�L�N�̉Ԃ����ɑ}�����ޏ����q�a�ŗD��ɕ����A�Q�q�҂𖣗����Ă���B

�@���{�ł́A�E���A�t�W�A�L�N�ȂNjG�߂ɍ��킹���Ԃ���ɂ����ޏ����_�y���A���萬�A�⌒�N�������F�肷��B

�@�X���͂X���ɕ������ق��A���T�y���j���̌ߑO�P�O���ƌߌ�R���ɂ���I���Ă���B�q�a�ɂ͍��N����L�N�̐��Ԃ������A�ʂ��Y���Ă���B�܂��A��]�҂Ɏ��^�����u�Ԏ��v�ɂ́A�����������������̐��Ȃł��錹�ώq����u�e�̒����ȁv��ꂽ���ɉr�̂��L����Ă���B��~�B

| 600�~397 => 250�~165

sep003.jpg/60KB |

|

| ��857 / �e�L��)

| �@��Îs�ŋg���R���q�����g�[�N�V���[ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(863��)-(2024/09/09(Mon) 15:44:21)

|

�@���f���̂m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�̏o���҂ɂ��g�[�N�V���[���W���A��Îs���̊ւ̎s����قŊJ���ꂽ�B��l���̂܂Ђ�i�������j��������g���R���q�����A���C���L���X�g�̈�l�ł��铡�����q���̌��㈤����炪�o�ꂵ�A��i�ɍ��߂�v����B�e�̕��䗠�Ȃǂ�������B�d�v�ȕ���Ƃ��č쒆�ɓo�ꂷ��ΎR������i�Ȃǎ���̃X�|�b�g�ɂ��Ă��G��A�B�e���̎v���o�Ȃǂ�U��Ԃ����B

�@�g������͍����h���X�p�Ŋϋq�Ȃ̌������o��B��l����ϏO�̐����Ɏ��U���ĉ����Ȃ���A���コ��ƂƂ��ɃX�e�[�W�ɗ������B�g������́u����Ȃ�������̐l�����Ă���āA�K���v�Ƒ�ꐺ�B���コ����u�l���ł���Ȑ����͏��߂Ă����v�Ɩ��ʂ̏Ί���ׂ��B

�@�h���}�̐��쓝����S�����c�䂫����A���o�S���̒����R�M����������ăg�[�N���i�B��Â䂩��̌���ɂ��Ă���荇���A��Q�V�b�ł܂Ђ낪���������ƐΎR���ōĉ�A���D����Ƃ�����ʂɂ��ċg������́u����ȋ��R�̏o��Ȃ�Ă��邩��I�v�ƁA��k�������ĉ���B�u�L�X�V�[���͂����N�����N�A�b�v���Ă���Ǝv���Ă����̂ɁA�w�܂�����x���āB�ڂɂ͌����Ȃ��Q�l�̋��S�݂͂����Ȃ��̂����������낤�ȂƎv���܂��v�ƓƎ��̎��_�ŐU��Ԃ����B

�@�g������A���コ��Ƃ��ɐΎR����K�ꂽ���Ƃ�����A�g������́u�����ɏオ�邾���ő����オ��܂����B���̑傫�Ȑ���ې[���v�Ƙb�����B

�@�h���}�͂���т₩�ȕ������������ǂ���̈�B�g������͂W�`�X�����d�˒�����Ƃ����ߑ��ɂ��ďЉ�A�u�d���I�@�������d����ł��v�Ƙb�����B���コ�u����͂Q�O�L���ʂ���B���̕��������y���̂ŁA�g������ɂ͐\����Ȃ��v�Ɖ����Ă����B

�@�����������̕��{�C����̃r�f�I���b�Z�[�W����I���ꂽ�ق��A�ŐV��̗\���҂���f���ꂽ�B�Ō�̓X�e�[�W��̋g������炪�ϏO�ƂƂ��ɋL�O�B�e�B�Ί�Ŏ��U��Ȃ���ސȂ����B

�@�u����N�ցv�́A���������`�����������̐��U��`�����h���}�B����̃g�[�N�V���[�́A��Îs�Ȃǂł���u��̓h���}�w����N�ցx���p���i���c��v�Ƃm�g�j��Õ����ǂ̎�Âōs��ꂽ�B��V�T�O�O�l�̊ϗ��\���݂�����A�k�C�������B�܂ł̓��I�Җ�P�P�O�O�l���K�ꂽ�B���ɂ͓o��l���̃p�l����W�������R�[�i�[��A�����M���̕�炵���Č������W��������A����҂��������Ă����B

|

|

| ��856 / �e�L��)

| �@���傤��\�l�ߋC�u���I�v�@�o�ב҂��M�N�@�ޗnj����Q�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(862��)-(2024/09/07(Sat) 16:11:18)

|

�@���傤7���͓�\�l�ߋC�̈�u���I(�͂���)�v�B�������A���ԂɘI���h��͂��߂邱��A�ƌ����Ă���B�����9���́A�ܐߋ����߂�����u�d�z(���傤�悤)�̐ߋ�v�B�u�e�̐ߋ�v�Ƃ��Ă�A���a���ЂⒷ�����肤�B

�@�ďH�����Y�̏��M�N�A���{��̎Y�n�Ƃ��Ēm����ޗnj����Q���B�u���a�ԙ�(����)����v�ɏ������鐶�Y�҂͎��v�����܂�H�̔ފ݂��T���A�o�ׂɒǂ��Ă���B���Ə�����y���ȂǃL�N���ɓK�������n�́A������������100�N�ȏ�ɂ킽��͔|�𑱂��Ă���B

�@������ł�12�����{�܂Ŗ�250�i��4000���{���o�ׁB����_�̎s����o�đS���ɏo���B

|

|

| ��855 / �e�L��)

| �@���s�̗Β����S���i�]��ň��|�I�ȑ��݊��@4����Ńg�b�v�l�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(861��)-(2024/09/07(Sat) 16:08:15)

|

�@�É��s�łW���Q�V�`�R�O���ɊJ���ꂽ�S�����i�]��ŁA���s�{���̐��Y�҂������i�Ă�j�łT�N�A���A���Ԃ����łP�S�N�A���ŗD�G�̔_�ѐ��Y��b�܂ɋP�����B�s�����ɑ�����Y�n�܂������i�Ă�j����ł͂R�N�A���ʼnF���s���A���Ԃ����ł͂Q�N�Ԃ�Ɉ����s���g�b�v�ƂȂ����B

�@�i�]��ɂ́A�S���̒��_�Ƃ���W����v�V�W�V�_���o�i����A����□�A�O����R�����č̓_���A�e��ʂT�_�܂ł��P���ɓ���B�{������́A���i�Ă�j���A���Ԃ����A�ʘI�A���ʐ����i�S�L���j�̂S����Ɍv�P�Q�W�_���o����A�����T�O�_�����܂����B���i�Ă�j������͏�ʂT�_���S�ĉF���s�̐��Y�҂ŁA���Ԃ����͏�ʂS�_���F���c�����A�����s�A���m�R�s�̐��Y�҂���߂��B

�@�D�G�Ȏs�����ɑ�����Y�n�܂ł����i�Ă�j���ʼnF���s�A���Ԃ����͈����s�����ꂼ��P�ʂɑI�ꂽ�B���i�Ă�j���ł͏�z�s���Q�ʁA�v��R�����R�ʁA���Ԃ����ʼnF���c�������Q�ʂɓ������B

�@�e����̂P�����҂͎��̒ʂ�i���s�{�W���A�h�̗��A�ې����͏��ʁA�i�P�j�j�͔_�ѐ��Y��b�܁j�B

�@�y���i�Ă�j���z�i�P�j�F���������g���@�R���ꕽ�i�Q�j���g���@�R���Ȍ�i�R�j�ҍq�ȁi�S�j�Ҋ�㎡�i�T�j���R����i��������F���s�j�y���Ԃ����z�i�P�j�i�`���s��܂���F���c�������ƕ���@�������x�i�F���c�����j�i�Q�j���O���������t�@�[���@���c�[�q�i�����s�j�i�R�j���@���c�`�F�i���j�i�S�j��]�����H��@���c�m���i���m�R�s�j

|

|

| ��854 / �e�L��)

| �@�u�I�[�g�o�C�_�Ёv�C�����̐�i�X�|�b�g���c�[�����O���n�ɁH |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(860��)-(2024/09/07(Sat) 16:04:00)

|

�@���s�{�ɍ����T���̓��̉w�u�M���̗��ɍ��v�Ƀc�[�����O���C�_�[���W����u�I�[�g�o�C�_�Ёv���ݒu����A�����Ղ��c�܂ꂽ�B�W�҂����C�_�[�̌�ʈ��S��n��̊�������������B

�@���_�Ђ́u���{��֎ԕ�������v�i�����s�`��j���S���̃c�[�����O���C�_�[�̋��_�ƂȂ�_�Ђ�F�肵�Ă���A�ɍ����łR�T�J���ځB����ɂ��ƁA�{���ł͂Q�J���ڂŕ{�k���ł͏��߂āB

�@���̉w�̎w��Ǘ��҂ŗ��قȂǂ��c�ށu�����v�i�����Õ�j���A���w�̃��X�g�n�E�X���ɏ��^�̎Ђ₳���K����ݒu�B�Ƃ��H�̃I�[�g�o�C���u���A���̉w�Ō������S�F��X�e�b�J�[���w���ł���悤�ɂ����B����͒����̌�ʈ��S�ɖ𗧂Ă�Ƃ����B

�@�����Ղ͂W���Q�O���ɂ���A�_�E�ɂ��_�����c�܂�A�ό����֎ԕ�������̊W�҂��Q��B�������_��Ύ��В��i�T�O�j�́u�M���⒬���̊C������K��郉�C�_�[�������A���S�ɋA���Ă����������ƂɂȂ���B���̃I�[�g�o�C�_�ЂƘA�g�������g�݂��l���Ă��������v�Ƙb�����B

|

|

| ��853 / �e�L��)

| �@�{���A�����Ń��C�g�A�b�v�̈��C�x���g�@���Ɖ��̉��o�ŐA����������ʂ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(859��)-(2024/09/07(Sat) 15:54:31)

|

�@���s�{�ƁA���s�����𗬃R���x���V�����r���[���[�A�{����Ȃǂł���{���A�����A�[�g�i�C�g�E�H�[�N���s�ψ���́A�A�����P�O�O���N���L�O���P�O���P�W��������Ɖ��Ŗ�Ԃ̐A�������ʂ�u�k�h�f�g�s�@�b�x�b�k�d�r�@�j�x�n�s�n�i���C�g�T�C�N���L���E�g�j�v���J�Â���B

�@���C�g�T�C�N���L���E�g�́u�����̑��l���v���e�[�}�Ɋϗ��������S�]�[���ɕ����čʂ�A�����Ė�̐A�����y���ށB���������o���܂ŁA���̐A��������ɔ�������������Ɖ��̉��o���{���B

�@�����Ɣ�͂R���~�B�����Q���~�́A�O��s���Y����̊�Ɣłӂ邳�Ɣ[�ł����p����B�J�Ê��Ԃ͂P�Q���Q�U���܂ł̌ߌ�U������X�����i�ŏI����W�����j�B�O���茔�͍��Z���ȏ�Q��~�A�����w����~�B�`�P�b�g�w���͌����T�C�g����B

�@���e���r�m���A���ʋ��͂̎O��s���Y�����g�p�����s�����A���E���o�E�����S���u�l�����������@�e�������������i���[�����g�E�t�@�N�g���[�j�v�̃N���G�C�e�B�u�E�f�B���N�^�[�A�����b�T�E���@�C�Q�����T���A�{���ŋL�҉���J�����B���e�m���́u���ƑS���Ⴄ��̐A�������̑��Â����������Ăق����v�Ɨ�����Ăт����A�����b�T���́u�{���A�����̔������Ɋ��������B�P�O�O�N�ԁA���̐A���͒n��̐l�̎�ɂ���Ď���Ă����v�Ɩ��͂�������B

|

|

| ��852 / �e�L��)

| �@���������{�̖{�a�Œ����[�A������70�N�ȏ�̏��������߂��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(858��)-(2024/09/07(Sat) 15:53:16)

|

�@���H�̖����̉��ŊJ������Ƃ�

�@������������������N�M�����Ɠ`���ΎR���i��Îs�j�ŁA���H�̖������y���ލP��́u�H���Ձv�B��̓h���}�Œ��ڂ��W�߂Ă��鍡�N�A�Ղ�̊��Ԓ��Ɍ����߂łȂ���y���߂钃����Â��ق��A�����������{����{���ł̖@�v�Œ����[����B�{��@�b�i�݂₪��E���������j�i���b�E���Ȃ��j����i�V�V�j�́A�d��Ȗ�ڂɋC���������߂A�u���N���܂��������Ǝv���Ă��炦��y����������ɂ������v�ƈӋC���ށB

�@���s�s�o�g�B������ɁA�ΎR���ɋ߂���Îs�璬�Ɉڂ����B�U���炽���Ȃ�ł���Ƃ��������͂V�O�N�ȏ�̃L�����A���ւ�B�e�n�ōÂ�������u�����̌m�Â̐��ʂ��I����{�ԁv�ƂƂ炦�Aꣁi���j�Ƃ����������܂��Œ������Ă�B

�@��Âł́A�т킱���������i��Îs���c��办���j���ɂ��钃���u�[�ƈ��v�̗����グ�ɂ��g������B�����ł͋G�߂��Ƃɒ�����J���ق��A�ċx�݂ɂ͎q�ǂ������̋������J���B�N�ł�����̕��͋C�𖡂킦���Â���ɐS���ӂ��Ă����B

�@�H���Ղł̒���̉��ƂȂ�ΎR�������̒����u�m�Ԉ��v�́A�����m�Ԃ������������̂�Ŕo����r�Ƃ����ꏊ�B���i�͔���J�̗��j�̕��䂪�A���K�҂����ĂȂ���ɂȂ�B

�@�ł����킹���d�ˁA�����ɂR�J�����������I���W�i���̂��َq��p���A�������猎����������ƒ��߂���悤�A�Ȃ̖�������ŏ����ɗ}����Ȃǂ̍H�v���Â炷�\�肾�B�m�ԂƓ��l�A����ł����������e�[�}�Ɍf����B�u��������̂�����B��������̒��A�������ɂ܂�铹����Ԃ��y���݁A�H���̐��E�𖡂���Ăق����v�Ƃ����Ȃ��B

�@�H���Ղ̒���͍����P�V�A�P�W���̌ߌ�T�����`�W�����i�t���͌ߌ�W���܂Łj�B�L���B�₢���킹�͐ΎR�ό�����O�V�V�i�T�R�V�j�P�P�O�T�B

|

|

| ��851 / �e�L��)

| �@�u�L�b�G�g�̏�Ձv�����@�M������ɒz��u�r��������뉀���������v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(857��)-(2024/09/07(Sat) 15:50:34)

|

�@�V���l�ɂȂ�䂭�L�b�G�g���A���s�x�z�̋��_�Ƃ��Ēz�����u��������Ձv�i���s�s������j�Œr�̈�\�����������B���@���������s�������ی�ۂ́u��̈�\��������̂͏��߂āB�z��ɔ����A�r��������뉀�����������Ƃ��m�F�ł����v�Ƃ��Ă���B

�@����͒������r�ʐ����@�������̋����s�n���������ɂ̕~�n���B�r�Ղ͓�[�̈ꕔ�ɓ�����A�������X�E�U���[�g���ŁA��k���P�E�W���[�g���`�Q�E�T���[�g���A�[���O�E�U���[�g���قǂƂȂ�A�����ނ˕��`�Ƒz��ł���Ƃ����B�r�߂��y�Ɋ܂܂�铩��Ȃǂ���r�͖���������ɂ���A�c���N�ԁi�P�T�X�U�`�P�U�P�S�N�j�ɖ��߂�ꂽ�Ƃ݂���B

�@��������͐D�c�M���������ꂽ�{�\���̕ς̗��N�ɓ�����P�T�W�R�N�A�G�g�����������ړ]�����Č��������B�������̕����Ȃǂɂ��ƁA�~�n�͓�k�Q���i��Q�T�O���[�g���j�A�����P���i��P�Q�O���[�g���j�Ɛ��肳��A�V���x�������ċ��s�؍ݎ��̏h���ɂ����B�ڊy�悪�ł���ƁA���s���i��̑O�c���Ȃ₻�̉Ɛb�̉��~�ɂȂ�A����ł͉��~�̂���ɒr�̈ꕔ�߂Č@��ꂽ�a�Ղ����������B

�@���s��[�Ȋw��̒����T�����C�y�����i��s�j�j�͖�������ɂ��āA���y���{���Ƃ����M���ƈႢ�A�G�g�����s�Ɏ�����u�����Ƃ����\��Ǝw�E����B�u�G�g�̋��s�x�z�̒[���ƂȂ��Ƃ����邪�A���Ԃ͂قƂ�Ǖ������Ă��Ȃ��B��\�̔����͑傫�Ȑ��ʂ��v�ƕ]�����Ă���B

�@���ɂ̌��đւ��ɔ����A�P�O���܂Ŗ�Q�T�O�������[�g�������Ă���B

�@�@�@�������鑢�c�O��̎�ȏo����

�P�T�W�Q�N�@�{�\���̕ςŐM��������

�@�@�@�@�@�@�R��̍���ŏG�g�����q���G��j��

�@�@�W�R�N�@�@�D�c�M�Y�i�M���̎��j�j���O�c���Ȃ����s��s�i���s���i��j�ɔC��

�@�@�@�@�@�@�G�g�����������ړ]�����A�Ւn�ɖ�������c

�@�@�@�@�@�@����̌��݂��n�܂�

�@�@�W�V�N�@�ڊy�悪�����B�G�g�����邩�狒�_���ڂ�

�@�@�W�W�N�@��z���V�c���ڊy��ɍs�K

�@�@�W�X�N�@�啧�a�i��̕��L���j������

�@�@�X�P�N�@��y�����z�������

�@�@�X�Q�N�@�w��������̌��݂��n�܂�

�@�@�X�T�N�@�ڊy�悪�j�p�����

�@�@�X�U�N�@�c���̑�n�k�Ŏw���邪�|��B�����R�i�ؔ��R�j�����邪���݂����

�@�@�X�W�N�@�G�g������

�@�@�@�@�@�@�i�u���s�̗��j�v�Ȃǂɂ��j

|

|

| ��850 / �e�L��)

| �@�I���s�̈�Ղő�^�@���������Ղ��o�y |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(856��)-(2024/09/06(Fri) 16:01:34)

|

�@�ߋE�ł��ő�K�́u�M�d�Ȕ����v

�@���ꌧ�I���s����ψ���͂T���܂łɁA���s����R���ڂ̒����ՂŁA�퐶�������O���i�P���I���߁j�̑�^�@���������Ղ��o�y�����Ɣ��\�����B���̎����ł͋ߋE�ł��ő�K�͂ŁA���Ƃ͖퐶����̏W�������ŋM�d�Ȕ����Ƃ��Ă���B

�@�V������S�R�T�������[�g���Œ������s���A�퐶���㒆���̐Ό���u�i�Ƃ����j�A���q����̊��Ȃǂ��o�y�����B

�@�@���������Ղ͒��a��W�O�Z���`�̒������U��m�F����A�����̋K�͓͂�����W�E�X���[�g���A��k��S���[�g���Ŗʐς���R�T�������[�g���B�W���Ղ̒���������o�y�������Ƃ�K�͂���A�W����q�ɂȂNj����ŊǗ����錚���������Ƃ݂���B�������猩�������y��Ђ̗l������A���Ă���������肵���B

�@���@��S������s�X�|�[�c����̋ߓ��L���C�Z�t�ɂ��ƁA������ߋE�n���ł͖퐶���㒆���㔼�i�I���O�P���I����j�͉��V����Ձi��R�s�j�Ȃǂ̑�^�W���Ղ����^�����Ղ��������Ă��邪�A����O���̑�^�����Ղ͔����Ⴊ�Ȃ������Ƃ����B

�@�ޗnj��������l�Êw�������̐X���G�l�����������́u�퐶����̕ϊv���ɑ�^���������āA�W�����ێ����悤�Ƃ��������͂���߂ď��Ȃ��A�퐶�W�������̂����Ō��߂����Ȃ��v�Ƃ��Ă���B

�@�����Ղł͖퐶����ɂ͓�����R�T�O���[�g���A��k��Q�O�O���[�g���̍L���̊��W�����������Ƃ݂��Ă���B

�@���n���w��͂V���ߌ�P��������i�J�V�̏ꍇ�͂W���ߌ�P�����ɏ����j�B�k���ł̗�����Ăт����Ă���B�s�o�y�������Z���^�[�O�V�V�i�T�T�R�j�R�R�T�X�B

���u�̎���v���߂锭��

�@���ꌧ�̖퐶����̏W���͒����㔼�i�I���O�P���I����j�̉��V����Ձi��R�s�j��A���������i�P���I���`�j�̈ɐ���Ձi���j����\�I�ŁA���j�Ղɂ��w�肳��Ă���B���̂Q��Ղ͂P�O�O�N�O��̎���̊J�������邪�A���̊Ԃ̖퐶�������O���i�P���I����j�́A�������͂��ߋߋE�n���ł���K�͂Ȍ�����������Ȃ��u�̎���v�������B����̔��@�͂��̋߂锭���Ƃ����B

�@�ߔN�̌ËC�ۊw�ɂ��ƁA�퐶����͋C����������Ƃ����B�C��ϓ����R���̕s��������A��K�͏W�����p�����������ƂȂ����ƍl�����Ă���B

�@�����Ղ̌@���������Ղ́A���V����Ղ̑�^�����Ղƒ��̗��ĕ���Ԋu�����ʂ��Ă����B�����̒��S���ɑ�^�{�݂�݂���z�u���퐶�����ɒʂ�������Ƃ����B����A���V�����ɐ���Ղ̑�^�����ՂƂ͍H�@���قȂ��Ă����B

�@�e�n�ő�^�W�����^�������p���������퐶�������ɁA�Ȃ������Ղł͏]���̏W�����ێ����ꂽ�̂��B�X���G�l�E�����l�Êw�������������������́A�����Ղ���͋ߋE�n���␣�˓��n���̓y��ȂǑ��n��Ƃ̌𗬂��������킹��o�y�i������Ƃ����B�u�L��̂Ȃ���������A�n��ł̑����I�Ȗ������ʂ������_�Ƃ��đ����Ă����̂ł́v�Ƃ݂�B

|

|

| ��849 / �e�L��)

| �@�O��s�̈�ՂŁu�����`�̖ؑg�݈�ˁv�����@�ߋE�k���ŏ��̊m�F�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(855��)-(2024/09/06(Fri) 15:56:02)

|

�@���s�{�������������������Z���^�[�͂T���A���s�{���O��s��{�����k�̘V�c��ՂŁA�퐶���㒆���㔼�i�I���O�P���I�j�̐����`�̖ؑg�݈�˂����������Ɣ��\�����B�ߋE�ł͊��S�Ȍ`�ɋ߂����@�Ⴊ���s�{�v��R���Ǝ�R�s�ɂQ�Ⴘ���邪�A�ߋE�k���ł͏��̊m�F��Ƃ����B�u�����嗤����`������Z�p�Ŏ{�H����A�O��ɑ嗤�o�R�̐�i�Z�p�����������p�����Ă������Ƃ�������\�v�ƕ]�����A�����i�̋ʂ�Ί�����߂̎�H�Ɨp�̎搅�{�݂Ƃ݂Ă���B

�@�V�c��Ղ́A�O�㔼���������̒��S�~�n��k������|��쓌���ɂ���J���Ɉʒu����B�ؑg�݈�ˁi�c����P�E�P���[�g���A�[����W�O�Z���`�j�́A�̔�n���ɏc�ɑł����݁A�g���̓y���@��o���č�����Ƃ݂���B�Z���^�[�S���҂ɂ��Ɓu��˂̎��͂̓y��������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̎{�H�@�ŁA�f�@���˂���ʓI�����������Ƃ��Ă͐�i�I�ȋZ�p���������ꂽ�v�Ƃ����B

�@��˂����T�O���[�g�����ꂽ�n�_�ł́A�㉺��ł��������퐶���y��i�ő咼�a��U�O�Z���`�A������R�O�Z���`�j�����i���a��W�O�Z���`�A�[����T�O�Z���`�j�̒�ɖ��߂ėN�������߂��Ƃ݂���W���{�݂����������B�ؑg�݈�˂Ƃقړ������̈�\�Ƃ݂��A���l�Ɏ�H�Ɨp�Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ݂���B

�@���̂ق��A�ؑg�݈�˂�W���{�݂̎��ӂŁA�ג����~���`�̊Njʁi�������܁j�����Ƃ݂���u�i�Ƃ����j�i�c��T�Z���`�A����S�Z���`�j�P�_���肩���̐Ε��i�������́j���_�����������B���{�ݎ��ӂ͋ʂ�Ε������Y���ꂾ�����Ƃ݂���B

�@�V���ߑO�P�P�����猻�n���������B����Ղ͑�{���i�߁j�_�Ёi��{�����k�j�̓����B�O�W�O�i�P�S�O�Q�j�S�P�S�U�B

|

|

| ��848 / �e�L��)

| �@�������Ղ̖؊� ���p�I�ȁu���v�̈ꗗ�\�ō����ŌË��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(854��)-(2024/09/05(Thu) 16:05:53)

|

�@�ޗnj������s�ɂ������̓s �������̐Ղ���o�y�����̎D�A�؊ȂɁA�����Z�́u���v�̌v�Z���L����Ă������Ƃ��킩��A���Ƃ͕��ѕ��Ȃǂ���u���v�̈ꗗ�\�̈ꕔ�ƍl������Ƃ��Ă��܂��B

�����̖����ȂǂŎg��ꂽ�Ƃ݂��A���p�I�ȁu���v�̈ꗗ�\�̖؊ȂƂ��Ă͍����ŌË��̉\��������Ƃ��Ă��܂��B

�@�ޗǕ������������ɂ��܂��ƁA2001�N�ɓ������̐Ղ���o�y�����؊Ȃ̂����A����16�Z���`�قǁA��1�Z���`�قǂ̖؊Ȃ�ԊO�����g���Ē��ׂ��Ƃ���A�ォ��u��X���\��v�u�l�㙿�Z�v�u�Z�����l�\���v�́A3�́u���v�̌v�Z���L����Ă���\�����������Ƃ��킩�����Ƃ������Ƃł��B

���u�l�\�v�́u���v�̏c�_������1�{�B

�@���̐����̕��тɂ��āA�����Ō��������؊Ȃ́u���v�̈ꗗ�\�Ȃǂ��Q�l�ɂ��������ŁA���������l�����u5�s�E8�i�v�̈ꗗ�\�ɂ��Ă͂߂�ƕ��ѕ�����v���A�؊Ȃ͈ꗗ�\�̉E��̕����������ƍl���Ė����͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@����܂ł��u���v�̈ꗗ�\�̈ꕔ�Ƃ݂���؊Ȃ͍����Ō������Ă��܂����A����o�y�����؊Ȃ́A���������ꏊ�Ȃǂ�������ȂǂŎg��ꂽ�Ƃ݂��A���p�I�ȁu���v�̈ꗗ�\�̖؊ȂƂ��ẮA�����ŌË��̉\��������Ƃ��Ă��܂��B

�@�ޗǕ������������̌K�c�P���C�������́u�����͕����s������������āA����l�𐔂����ʂ���������A�����ɒu����Ă������A�ǂɊ|�����Ďg���Ă����̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă��܂��B

|

|

| ��847 / �e�L��)

| �@�u����N�ցv�̃g�[�N�V���[�Q�����܂��@�����������̕��{�C�����o�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(853��)-(2024/09/05(Thu) 15:51:54)

|

�@�������̂m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�ɍ��킹�A�o��l���̎������ⓡ���ۊ։ƂƂ䂩�肪���鋞�s�{�F���s�Ȃǂ͂Q�W���A�����������̕��{�C�����ɂ��g�[�N�V���[���s�����Z���^�[�i�܋���j�ŊJ�Â���B�Q���҂����Ă���B

�@�P���́A�h���}�̑莚���肪�������Ƃ̍��{�m����������̏��Ȃǂɂ��Č��B

�@�Q���́A���{����ƂƂ��ɁA�����̎q�œ��s���ɂ��镽���@�����������������ʂ�������n粌\�S���o�d�B�h���}�ɂ܂��G�s�\�[�h�Ȃǂ�b���B

�@�Q����]�҂͂U���܂łɎs�z�[���y�[�W�̐�p�t�H�[���Ő\�����ށB����͐�l�̌����݂ŁA���命���̏ꍇ�͒��I����B�����B

�@�₢���킹�͎s�ό��U���ۂO�V�V�S�i�R�X�j�X�S�O�W�B

|

|

| ��846 / �e�L��)

| �@���N�b��̃V�_���U�N���Ɉُ펖�ԁ@�s�C��������u�}�Ȃ����v�Ȃ��������H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(852��)-(2024/09/04(Wed) 15:10:29)

|

�@���s�s������̋��s�n�ق����͂ރV�_���U�N�����Ɉٕς��N���Ă���B�t�ɂ͑N�₩�ȃs���N�F�̉Ԃ��炫�ւ�l�C�̃X�|�b�g�����A���N�ɓ����Ĕ��̂������}���B���n�ł͑�l�̔w��قǂ́u�}�Ȃ����v���s�i�D�Ȏp�����炵�A�Z������́u�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����̂��v�ƌ˘f���̐����オ��B

�@���s�n�ق̃V�_���U�N���͌��݂̒��ɂ����������Q�O�O�P�N�ɕ~�n�����͂ނ悤�ɐA����ꂽ�B���n��ʁA�x���H�ʁA�|�����ʂ̂R�̓��H�̕�����Ɍv�U�Q�{����B

�@���s�䉑�i�㋞��j��~�R�����i���R��j�̃V�_���U�N���قǒm��ꂽ���݂ł͂Ȃ����A���s�ό��̃E�F�u�T�C�g��r�m�r�Łu�B�ꂽ���̖����v�ȂǂƎ��グ���邱�Ƃ������A�t�ɂȂ�Ƒ����̉Ԍ��q���U��ɖK���B

�@���s�n�ق̐����ł́A�R�N�قǑO��������������͎�����V�_���U�N�����o�Ă����B�����ȂǂŎ}���܂ꂽ�肷��댯��������A�n�ق͂Q�P�N�x�ɂQ�{�A�Q�S�N�x�ɂV�{�̂����B

�@�V�_���U�N��������Ă��܂����̂͂ǂ����Ă��B���s�n�ق́u�����͕�����Ȃ��v�Ƃ��Ă��邪�A�{���A�����Ŏ��،W�߂钆��傳��́u��ʘ_�Ƃ��āA�A�X�t�@���g�ܑ����ꂽ���H�ȂǁA���������\���ɍL���邱�Ƃ��ł��Ȃ������ł͎����������₷���Ȃ�v�Ɛ����B�u�C��ϓ��ɔ����M���̉e���ȂǍŋ߂͎��̐�������������𑝂��Ă���v�Ǝw�E����B

�@���Ȃ݂ɒn���Z���̊ԂŁu�ٗl�ȑ��݊��v�u�錩����s�C���v�Ƙb��ɂȂ��Ă���͎̂}�����ׂĐ藎�Ƃ��ꂽ�����Q���[�g���قǂ̎}�Ȃ����B�n�قɂ��ƁA�����t�߂Ŋ�����Ă��܂��Ɛl�̖ڂɂ��ɂ����A���s�҂��芔�ɂ܂����ē]�|�����˂Ȃ����߁A�����č������c���Ėڗ������Ă���̂��Ƃ����B

|

|

| ��845 / �e�L��)

| �@����̊猩�����s�A���ڂƔz���̈ꗗ�@��̕��́u�z�㎂�q�v�Ŗ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(851��)-(2024/09/03(Tue) 15:05:53)

|

�@�t���̋��s�E����u�g��猩�����s�v�̉��ڂƔz�����R���A���\���ꂽ�B�P�Q���P�������A�Q�Q����H�y�ŁA�l�ԍ���̕Љ��m���q��A�����~�ʂ��u���\���b�� ��Ή��~�v�Ŋ�����킹��ق��A���t�P�����������݁i�܂�j��i����j���o���B�I�y���u���X�v�l�v���ނɂ����V��Ȃǂ�����B�@

�y���̕����ߑO�P�O�����J���z

�i�P�j�u���X�v�l�v�����i�����둾�Y�j�A�R�X�ё��i�����єV���j�A����i�����쎡�Y�j

�i�Q�j�u�O�l�g�O�v����g�O�i�Љ��F���Y�j�A���V�g�O�i�������l�j�A�a���g�O�i�єV���j

�i�R�j�u��ÊG�������v�����A�鏠�A�����A�D���A�S�i�Љ����V���j�A�ٌc�i������V���j�A���i�����ՔV��j�A��̍��̌ܘY�i�Ⓦ���V���j

�i�S�j�u�������������v���Z���ɐD�i�s�쒆�ԁj�A�{�d�v�E�q��i�����ݑ��Y�j�A�v��Ȃ����i�둾�Y�j�A�{�d�v��i�ՔV��j�A�����r�E���q�i���V���j�A�ɐD�Ȃ��i������j

�@�y��̕����ߌ�S���J���z

�i�P�j�u��Ή��~�v��Γ������i�Љ��m���q��j�A�g�c�����q��i�쎡�Y�j�A�x�������q�i���ԁj�A��L�\�Y���q��i���l�j�A��Ύ�Łi��V���j�A�卂����i�����T�߁j�A�ԏ\���Y�i�Љ��i�V��j�A��Δ��ˎ�i�����~�ʁj

�i�Q�j�u�����ˁv���������ˁi�����ݚ�j�A�S���^�E�q����͋v�ۓc���ܘY�i���V���j

�i�R�j�u�䏊�ܘY���v�䏊�ܘY���i���l�j�A���e�y�E�q��i���V���j�A�X��H���i�둾�Y�j�A�b�����[�����i�F���Y�j

�i�S�j�u�z�㎂�q�v�p���q���q�i�쎡�Y�A�ݑ��Y�A��V���j

|

|

| ��844 / �e�L��)

| �@�����Łu�s���咃��v�@����4���h�̒��Ȋy����Ł@10�`11���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(850��)-(2024/09/02(Mon) 16:12:47)

|

�@�����i���s�s������j�́A�����S���h�̒��Ȃ��y���߂�u�s���咃��v���P�O�`�P�P���ɍÂ��B

�@�V�O��̐ߖڂ��}���鍡��́A�P�O���Q�U���i����Ɓj�A�P�P���P���i�\��Ɓj�A���R���i�M���Ɓj�A���S���i���ҏ��H��Ɓj�̓����ōs����B�e���Ƃ��뉀�E���������ɂ���a�y���ƍ��_���ɂ��ꂼ�ꒃ�Ȃ��݂����A�����P���ŗ��Ȃɓ����B

�@�e���Ƃ��ߑO�i�ߑO�X�����`�P�P�����j�ƌߌ�i���߁`�ߌ�Q�����j�̕��ɕ�����Ă��āA�����͂P���S��~�i���闿�܂ށj�B

�@�O���茔�͂P�O���P���������錔�����Ŕ�������B���݁A�����z�[���y�[�W�ŃI�����C���\����t���Ă���B�₢���킹�͓����O�V�T�i�W�S�P�j�O�O�X�U�B

| 600�~393 => 250�~163

1725261167.jpg/44KB |

|

| ��843 / �e�L��)

| �@��z�s�̑�^�O����~�����j�Ր����ց@�y�n�̍w�����2���~�����v�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(849��)-(2024/09/02(Mon) 07:15:30)

|

�@���s�{��z�s�́A�R���Q�R�O�O���~��lj�����Q�O�Q�S�N�x��ʉ�v��\�Z�ĂȂǁA�T���J��̎s�c��X������ɒ�Ă���T�c�Ă\�����B

�@��\�Z�̓���ł́A��^�O����~���̔m�ԒˌÕ��i���s����E���u���P�P�S���[�g���j�̎j�Ր����Ɍ������y�n�̍w���ɂQ���S�疜�~�A�ˌ��ďZ��ő��z�����d�ƒ~�d�r�̐ݒu��⏕���鎖�ƂɂT�S�O���~�ȂǁB

�@���ɁA���N�x�ȍ~�ɊJ�n���鎖�Ƃɂ��Ă̍����S�s�ׂ�ݒ�B�㉺�������Ƃ��I�ɖ��Ԉϑ�����d�g�݁u�E�I�[�^�[�o�o�o�v�̓����֘A�łS�R���~�A�s���̈�ى��C�łP�W���~�A���ݏo��������ȍ���҂��Q�҂̌˕ʎ��W�̓����ɂW�V�O�O���~�ȂǂŁA���ꂼ����N�x�̌��x�z�Ƃ��Ă���B

�@�X������͂R�O���܂ł̂Q�U���ԁB��ʎ���͂P�X�A�Q�S�A�Q�T�A�Q�U���B

|

|

| ��842 / �e�L��)

| �@���s�k���̓��̉w�Łu��Ŋ뜜��v�̉Ԃ����� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(848��)-(2024/09/02(Mon) 07:14:31)

|

�@���s�{�̃��b�h�f�[�^�u�b�N�Ő�Ŋ뜜��Ɏw�肳��Ă���g�E�e�C�������A���O��s��h���̓��̉w�u�O�㉤���@�H�݂̂₱�v�Ō������}���Ă���B�����̉Ԓd�Ɍv��T�O�O�����A�����Ă���A�U�Ȃ���������Ȑ��F�̉Ԃ��y���߂�B

�@�g�E�e�C�����͋��s�{�╺�Ɍ��̖k���ȂǓ��{�C���݂ɕ��z���鑽�N���ŁA���O��s�ł́u�s�̉ԁv�Ƃ��Đe���܂�Ă���B

�@�{���A�������������œ����̉w�̉��|��S������E����������Y����i�U�S�j�����A���ň�ĂāA�S�N�O����ɐB�����ĉ��S�̂ɍL���Ă������Ƃ����B

�@��������́u�Ϗ܂̃|�C���g�͐[�����F�̉ԂƁA�┒�F�̗t�B�ΏƓI�ȐF�̔��������y����ł��炦����v�Ƙb���Ă���B�X�����{�܂ŊϏ܂ł���B

|

|

| ��841 / �e�L��)

| �@�����{�ی�a�A18�N�Ԃ��ʌ��J�n�܂�@�ؗ�ȏ�lj� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(847��)-(2024/09/02(Mon) 07:11:30)

|

�@���s�s������̓����łP���A�d�v�������E�{�ی�a�̈�ʌ��J���P�W�N�Ԃ�Ɏn�܂����B�ۑ��C���Ƒϐk�H�����I�������{�Ƃ̌�a���z���ӏ܂��邽�߁A������������w�q���K��A�������̏�lj�ȂǗD���Ȏ��������ɖڂ��ׂ߂Ă����B

�@�ϗ��͏��l�����ŁA�ߑO�X�����ɍŏ��̂X�l�����w�����B�ǂ������i����ς��j�\�̌䏑�@�u��̊ԁv�A�G�t�̎��i�x���肪�������ߐ}���ڂ���������a�u���߂̊ԁv�Ȃǂ��������B�_��߂�\���������̂ӂ��܁A�吳���̃����v�𐏏��ɗp���A����҂͋ߑ�̋{�앶���������Ă����B

�@�{�ی�a�͍]�ˊ��ɓV���̑�ŏĎ����A���݂̌����͂P�W�X�S�N�Ɍj�{��a���ڒz�������́B��������吳�ɂ����čc���q��̏h�����Ƃ��Ďg��ꂽ�B��_��k�ЂŌ������䂪�݁A�Q�O�O�U�N�x���狭�x�s���̂��ߔ���J�Ƃ��Ă����B

�@�{�ی�a�͒ʔN���J�ŁA�����z�[���y�[�W�Ń`�P�b�g�̎��O�w�����K�v�B���闿�i��ʂW�O�O�~�j�ɉ����ē���~�̕ʗ�����������B

|

|

| ��840 / �e�L��)

| �@�_�����u�_�����ǂ�v�̎ʐ^�B�e�@�|���W���{�Ԉߑ��u�撣���Ă��m�Â��v�₩���͋C |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(846��)-(2024/08/31(Sat) 15:05:15)

|

2024/08/31(Sat) 15:08:58 �ҏW

�@�ԊX�E�_�����i���s�s���R��j�̏H�̕��x�����u�_�����ǂ�v�Ɍ����āA�v���O�����p�̎ʐ^�B�e���R�O���A���ƂȂ铯��̋_����قōs��ꂽ�B�|���W���{�Ԃ̈ߑ��𒅂Ďp���⏊��𐮂��A����̏�͈ꑫ�����₩�ȕ��͋C�ɕ�܂ꂽ�B

�@���H�̉���́A�ꖇ�̊G�ɕ`���ꂽ���̖��������ǂ�u�G�o�Z�����i�������낭�݂₱�߂���j�v�B�v�����[�O�ŁA�|���W���T�C�R���Ɍ����Ă��P����ɁA�������Љ��B����ۂ��V��i�Ăj��ɏC�s�ɗ�ށu�Ɣn�R�v�A��������P���i�ق������j�̕��ŕ\������u��̋��t���v�ȂǂU�i��������B�P��́u�_�������S�v�ő��x����I���A�t�B�i�[��������B

�@���߂ďo�����镑�W�̖��ʖ�i�܂���j����i�P�U�j�́u����ɗ����ɂȂ�ْ����Ă��܂��B�x��͖ڐ�������ł��B�撣���Ă��m�Â��Ă���̂Łi�������j�y���݂ł��v�Ƙb�����B

�@�U�T��ڂ̋_�����ǂ�͂P�P���P�`�P�O���A�ߌ�P�����ƂS���̂Q������B�U��~�i�����ȕt���͂V��~�j�B�_�����̕���O�V�T�i�T�U�P�j�O�Q�Q�S

| 600�~309 => 250�~128

aug051.jpg/65KB |

|

| ��839 / �e�L��)

| �@���s�{���A�����͗Վ��x���Ɂ@31����9��1����2���ԁA�䕗10���ڋ߂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(845��)-(2024/08/30(Fri) 16:20:54)

|

�@���s�{���A�����i���s�s������j�͂R�O���A�䕗�P�O���̐ڋ߂ɔ����A�R�P���ƂX���P���͗Վ��x���ɂ���A�Ɣ��\�����B

�@�����́u�|�Ȃǂ̔�Q�ɂ��A�x������������ꍇ������v�Ƃ��Ă���B

|

|

| ��838 / �e�L��)

| �@������Ƒ�㌋�ό��D�������ց@���E�������ɍ��킹����� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(844��)-(2024/08/30(Fri) 16:16:33)

|

�@�����ʂ��ċ��s�E����������������Ă̏M�^�i���イ����j�����H�A�U�Q�N�Ԃ�ɕ�������B�Q�O�Q�T�N���E�������Ɍ������P������̃C�x���g�ŁA�P�O���P�R���ɑ��{�����s�̗��삩��F����E�����`�i���s�s������j�܂Ŗ�P�W�L���́u�����q�H�v���ό��D����������B

�@�ߋE�n�������ǂ◬�掩���̂Ȃǂł���u����M�^���������c��v�����{����B���c��͂Q�T�N���������������M�^�̊ό��������Ɍ����A�����^�q���̌@���i�߂Ă����B���t�܂łɂ͖������̖��F�i���s�j��������p�֑D��ʂ��u�}��i��������j�v�����쉺���Ŋ����\��ŁA���s����D�Ŗ��F�Ɍ������ό����[�g�̐������i�߂�B

�@����M�^�͖L�b�G�g�̕����`�����Ŕ��W�����B�ߑ���ΒY�A����S���Ȃǒ�������Ԃ̌�ʂ╨�����x�������A���̓S���⓹�H�ԂȂǗ����ʂ̔��B�ɔ����ĂP�X�U�Q�i���a�R�V�j�N�ʼnݕ��A�����I�������B

�@�C�x���g�́u����N���[�Y�e�d�r�s�h�u�`�k�v�B����E�V���������̔����ƕl�i���s�j����F����㗬�̓V�P���_���i�F���s�j�܂Ŗ�S�T�L�����S��Ԃɕ����đD��{�[�g���^�q����B�����\�����`�̏M�^�͂��̂P��ԂŁA�O�\�ΏM���̒��^�D���������A����͖�S�O�l�̗\��B

�@�ꕔ�̑D�͗v�\��B�\�����݂◿���Ȃǂ̓C�x���g�̃z�[���y�[�W�ō��㔭�\����B

|

|

| ��837 / �e�L��)

| �@���s�Ɂu�����������C���Z���^�[�v�V�݂ց@���������v����v�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(843��)-(2024/08/30(Fri) 16:15:45)

|

�@�������͂Q�X���A�Q�O�Q�T�N�x�\�Z�̊T�Z�v���Ƃ��ĂP�S�O�O���~���v�サ���B�����|�p�U���̒��j���_�ƂȂ鍑�������{�݂̋@�\����������i�Ɋւ��鎖�Ƃɏd�_�z�������B

�@���s�ւ̈ړ]���@�ɂR�O�N�x�܂łɐV�݂���u�����������C���Z���^�[�i���́j�v�̋�̉��Ɍ����A�v��ȂǂQ���Q�T�O�O���~�荞�B�^�c�̐��̌������i�߂�B���s���������فi���s�s���R��j�̕~�n�����L�͌��n�ƂȂ��Ă���B

�@�`���|�\�̓a���Ƃ���鍑������i�����j�̍Đ����́A���z�������Ȃ������v���Ƃ����B��������đւ���v��͍H���̓��D�s���������A�Đ����̂߂ǂ������Ȃ��܂܍��H�ɕꂵ���B

�@�����A�j���̎��������W����u���f�B�A�|�p�i�V���i���Z���^�[�i���́j�v�̊J�݂��������A�X�R�O�O���~��V���ɗv�������B�A�j���̃Z����̊C�O���o��h���A����̌���Ȃǂ���������l�ނ���Ă�B�B

�@�������W�ł͍ЊQ�ⓐ���Q�ɔ�����v��̍���A�ݔ��̐����ɂR���~��ςB�\�o�����n�k�̋��P�����B���⎩���́A�l���Ǘ����镶�����̏C���E�_���L�^���ꌳ�������f�[�^�x�[�X�̍\�z�ɂ͂T�疜�~���[�āA�K�ȃ����e�i���X������c������B��������V�K���ƁB

|

|

| ��836 / �e�L��)

| �@�k��V���{�ŖL�b�G�g���J�����A��C�x���g�Č��ց@���E�������ɍ��킹25�N�H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(842��)-(2024/08/29(Thu) 15:00:54)

|

�@���s�{�́A�L�b�G�g���P�T�W�V�N�ɐ痘�x�⍡��@�v����}���ĊJ�����u�k��咃���v�ɂ��Ȃ݁A�k��V���{�i���s�s�㋞��j�ŗ��N�H�ɑ�K�͂Ȓ�����J�����Ƃ����߂��B�Q�O�Q�T�N���E�������ɍ��킹�A���̕����������O�ɔ��M����̂��_���B

�@���s�{�́A�������̑��s�̖��F��K��闈��҂̗U�q�Ɍ����āA�������w�p�����s�s�ŊJ���u�����͂�Ȗ����v�ȂǂP�P�̏d�_���Ƃ��f���Ă���B�u���傤�Ƃ܂邲�Ƃ����̔�����v�Ƒ肵���������̔��M���Ƃ����̈���B

�@�G�g���J�����u�k��咃���v�ł́A�����̒��Ȃ̂ق��A�痘�x��̒��Ȃ����сA�g���ɊW�Ȃ��A���܂��܂Ȑl�����ĂȂ����Ɠ`���B�P�W�W�U�i�����P�X�j�N�ɂ͂R�O�O�N�L�O�̌��������A�P�X�R�U�i���a�P�P�j�N�ɂ͂R�T�O�N���L�O���āu���a�k��咃���v���J����A���������őS������Q��l�ȏオ�K�ꂽ�Ƃ����B

�@����A�����T�J���O�ɔ��������N�P�P���P�O���Ƀv���E�I�[�v�j���O����Ƃ��Ėk��V���{�Œ�����J���A�������Ԓ��i���N�S���P�R�`�P�O���P�R���j�ɂ͕{���e�n�ōÂ���钃��⌎���Ǝ��Ƃ��Ђ��t���A�{���S��ŋ@�^���}��B���E�݂⒃��̐���A���َq�Â���̌��̊J�ÂȂǂ���������B

�@�e�펖�Ƃ̒��߂�����Ƃ��ė��N�H�ɖk��V���{�ŊJ������ł́A�G�g���J�����k��咃���̍Č��ⓖ���g��ꂽ����̓W�����l���Ă���B�X���P�Q���ɊJ��\��̕{�c��X������Œ�Ă����ʉ�v��\�Z�ĂɊ֘A�o��Ƃ��Ė�Q�疜�~�荞�ޕ��j�B

�@�܂����������ɒ��ɐe����ł��炨���ƁA�w�Z�Ɩ����Ƀp�r���I�����o�W����e�����Ȃ��A�C�O�̐l�����ĂȂ�������J���A���ی𗬂��㉟������B��]����w�Z�͍���A��W����B�{���̑�w���ɂ͒����g�����X�C�[�c�̏��i�J����V�������̊y���ݕ��̒�ĂȂǂɎ��g��ł��炤�B

|

|

| ��835 / �e�L��)

| �@�R����u�����`�v�ɔ����@�@�ۑ���u�����Ƒ����������A�w����x����v�@����Ƃ́H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(841��)-(2024/08/29(Thu) 14:55:57)

|

�@�R����́u�����`�v�i���s�s�E����j�ŁA�u�R�ɉ�����v�Ƃ�����Ɠ��̓_�Ε����̌p������Ԃ܂�Ă���B�l�������i�����܂j�������ĎR���𑖂�A�Ώ��̓S�M�ɓ˂����ĂĂ䂭�����͂ق��̎R�ł݂͂�ꂸ�A�Ђ����ȉĂ̕������B�������A����ɕs���ȃ}�c�ށu����v�̊m�ۂ�����Ȃ��Ă���A�ۑ���́u�n�����ւ�Ƃ���_�Ε����Ƃ͂����A�ύX�����蓾��v�Ɗ�@���������ɂ���B�@

�@�P�U����A����̍Ō�����钹���`�́A�E����̙�䶗��i�܂�j�R�œ_���ꂽ�B���N�͏]���ʂ�̕����łƂ������Ƃ��ł������A�����`�����ۑ���̍r�ђJ����i�T�X�j�́u�����Ƒ����������A�w����x����Ȃ̂Łc�v�ƕs�������ɂ����B

�@�����`�͍]�ˎ��㒆���ȍ~�Ɏn�܂����Ƃ���A�Ώ��͌��݂P�O�W��B�����͎R���ɒu���ꂽ�����P���[�g���قǂ̓S�M�ɁA�e�Ώ�������ڂ���������ۑ�����o�[������Ȃ��玟�X�ɓ˂����ĂĂ䂭�B�ق��̎R�ł͊���őg�䌅�ɒ��ړI�ɉ�t���Ă���A�_�̕������قȂ�B

�@���̓Ɠ��̕������\�ɂ��Ă���̂́A���t���₷���A�����ɂ����}�c�ނ́u����v���B�ǎ��ȍޗ��͒f�ʂɏ���ɂ��ɂ��ݏo���Ƃ����A�ʏ�̃}�c�ނƔ��X�Ɍ����ď����ɂ��Ă���B����S�O�`�T�O�N�ŗ����͂ꂽ�A�J�}�c����悭�̂�A�ǎ����ǂ������������̂́A�ыƂ̌o�����K�v�B�����A����܂Ŕ[�����Ă����n���̗ыƎ҂�����ň��ނ������߁A����̊m�ۂ�����Ȃ��Ă���Ƃ����B

�@�����ŕۑ���͂�������O�œ��铮���ɏ�肾���Ă���B���ދƎ҂̏������āA�������Q�O�Q�Q�N�~���납���䶗��R�ŒT���n�߁A�Q�R�N�H���납���o���Ă����B�������A�{�E���ыƂ̃����o�[�͂��炸�A���N�̑���܂łɊm�ۂł����̂́A���ދƎ҂���N�[�߂��ʂ̔����قǂŁA�P��̍s�����i��T�O�O�L���j�̖�T���ɂƂǂ܂����B�c��ɂ��u����P�̕��ʁv�����Ȃ��A����ɓ����y�[�X�ŏW�߂��Ă��R�N��ɂ͌͊�����Ƃ����B

�@�ۑ���͐V���ɂ����[�߂Ă����ыƎ҂��T���Ă��邪�A���ʂ��͗����Ă��Ȃ��B���������̃f�[�^�ɂ��ƁA�Q�O�Q�O�N�ɗыƏ]���҂͂S���S��l�łS�O�N�O����P�O���l�ȏ㌸��A�U�T�Έȏ�̊����͑����ĂQ�T���ɒB���Ă���B�r�ђJ��́u�肢�͂����Ɓw�R�ɉ�����x�Ƃ�����_�Ε����𑱂��Ă������ƁB�[�����Ă����ыƎ҂��Ȃ�ׂ��߂��ŒT�������v�Ƌ��͂��Ăт����Ă���B

| 600�~341 => 250�~142

aug050.jpg/51KB |

|

| ��834 / �e�L��)

| �@�F���s�ő�̓h���}�ɂ��Ȃ݊J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(840��)-(2024/08/29(Thu) 14:51:19)

|

�@�Q�[�����o�Ō�������X�|�b�g����u���Q�C�j���O�v���āH

�@���s������w�i���s�{�F���s�������j�̊w�����������s���ɂ��錹������ɂ��ȂX�|�b�g���Q�[�����o�ŏ���u���Q�C�j���O�v���X�`�P�Q���ɂR��J�Â���B����������l���̂m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�̕������@�ɉF���̖��͂M����_���ŁA�u��������Ƀ^�C���X���b�v�����C���Œ��킵�Ăق����v�ƎQ�����Ăт����Ă���B

�@���s���ŏ��X�X�̐U���ȂǂɎ��g�ފw���̃O���[�v�u���X�X�������������킹�H�[�b�����u�����v����悵���B

�@���Q�C�j���O�̓I�[�X�g�����A���˂̖�O�X�|�[�c�B�������ԓ��Ɏw�肳�ꂽ�|�C���g�̎ʐ^���B������A�ꏊ�ɂ��Ȃ�����������肵�ē����_���������B

�@�w�������͎��ۂɊX������A��������̌ÐՂ⎇�������A�F�����Ȃǂ̎ʐ^�B�e�|�C���g��ݒ�B����Ɂu�F�����v�Ə����ꂽ�����̔��@��T������A�D���ȏꏊ�Řa�̂��������Ƃ��������܂��܂ȃ~�b�V������p�ӂ����B

�@�W�����{�ɑ�w��s�̐E�����ΏۂɎ��s�I�Ɏ��{�����B�{�ԂƓ����悤�ɎQ���҂͂S�`�U�l�̃O���[�v�ɕ�����A�K�C�h�u�b�N����ɎB�e�|�C���g��T��������B�e�O���[�v�ɂ͊w���������t���Y���A���ǂ���Ȃǂ�������Ă����B

�@�J�Ó��͂X���Q�W���ƂP�O���P�X���A�P�Q���V���B��������ߑO�X���S�O���`�ߌ�O�����B�Q����Ƃ��đ�̓h���}�W�⌹������~���[�W�A���Ȃǂ̓��ꗿ���K�v�ŁA���Z���ȏ�P�T�O�O�~�A�����w���V�T�O�~�B�\�����݂͂X����{���납��t����B�₢���킹�͋��s������O�V�V�S�i�Q�T�j�Q�U�R�O�B

|

|

| ��833 / �e�L��)

| �@�D�c�M���̈��͂ŗ��U�́u���W���v���ǂ��Ȃ����H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(839��)-(2024/08/28(Wed) 15:19:32)

|

�@���s�{�����s�Œ����ց@�����J�̎�����

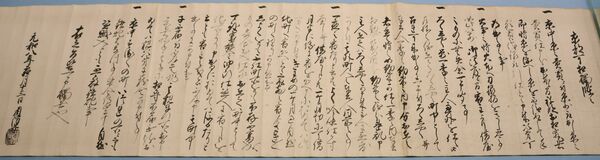

�@�����E�퍑����ɉ��P�n��̎�����S���������i�ɂ��̂����j�O�̕��W���ꑰ���A�D�c�M���̐��͊g��ŗ��U��������e�n�Ŋ��Ă������Ƃ��A�n�����y�j�Ƃ̒����Ŗ��炩�ɂȂ����B�Ō�̏�啨�W���@���̖v��S�T�O�N�Ɍ����A�����s���������فi���s�{�����s���˒��j��Â̗��j�u����ŁA�����J�̌Õ������Љ�A���������̈ꕔ�����B

�@���W�����͐����O�̗L�͂Ȓn���̈�l�B�@���͂P�T�V�T�i�V���R�j�N�A�M���̉Ɛb�א쓡�F�̖��Ŗd�E���ꂽ�B����Ƃ������W����Ձi���W�����j�͍��N�U���A���̎j�ՂɐV���Ɏw�肷��悤���\���ꂽ�B

�@���s���P�ӂ邳�Ɨ��j������̒������j��i��Q���z���Z���j���A�T�N�قǑO����{�i�I�ɒ������n�߂��B�o�C�I���j�X�g���W�����q�������l�s����q���ւ̕�������ˎm����Ȃǂ̌Õ����̒����ɂ���āA�ꑰ�͍]�ˎ���ɏ����ƁA����ƁA�{���ƁA�����ƂȂǓ��얋�{�̑�\�I�ȑ喼�Ƃ̂Ȃ��肪����A�d�p����Ă������Ƃ��m�F���ꂽ�B���{���̐����ی���Ђ̖��������ی��i���E�������c�����ی��j�̑n�ƂɌg��������Ɖƕ��W�����v��A�����`���a�ɂ����R��ɂ킽�荑�w�҂⍑���w�҂Ƃ��Ċ������W�����A�����A���ʂƂ����������l���y�o���Ă����B

�@������͊e�n��̐}���ق⎑���فA����}���قȂǂ�K��B�w�|���⌤���҂̏����āA�Õ�����鉺�G�}���m�F���A���W�����̑��Ղ��яオ�点���B�Ï��X�ő�ʂ̕�����G�}�Ȃǂ�������A�܂��܂������̗]�n������Ǝ��������Ƃ����B�u���W���ꑰ���ƂɌւ�������Ă������Ƃ�������ꂽ�B�ꑰ�̊���𑽂��̕��ɒm���Ă������������v�ƌĂт����Ă���B

�@���j�u����u���̌�̕��W�����v�͂X���P�T���ߌ�Q������A�s���������قŊJ�����B�����B����T�O�l�B�\�����ݕs�v�B�P�P���Q������͊��W�u�����̉��P�E�����ƕ��W�����E���W����v���J�Â���B�₢���킹�͎s���������قO�V�T�i�X�R�P�j�P�P�W�Q�B

| 600�~430 => 250�~179

aug049.jpg/55KB |

|

| ��832 / �e�L��)

| �@�u�Ԃ̌䏊�v�����łȂ��������R�̓@��@���s�s������Ŏ����W�@��������̋��̒n�}�Ȃ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(838��)-(2024/08/28(Wed) 15:16:49)

|

�@�������{�̑������R�Ƃ����s�ɍ\�����������Љ��W�����A���s�s������̋��s���������قŊJ����Ă���B�Òn�}��Õ����ȂǂR�P����ʂ��āA���Ǝ��͎҂̓@��̑��Ղ����ǂ邱�Ƃ��ł���B

�@�������̋��s��`�����Ƃ����u���Ë��t���O�n�}�m���イ���������Ȃ����������n�v�̎ʂ��́A���{���̗R���ƂȂ����u�����a�i�Ԃ̌䏊�j�v�ȊO�̋��_�����������Ƃ�`����B���݂̒������r�ʍ��q�ӂ�ɂ́u�����`�㏫�R�`�o�i�F�j���v���L�����B���㏫�R�E�����̒�Ő�����S�������`��Q��`�F���䏊���\���Ă������Ƃ������B

�@���R��@��Ɋւ��镶���ł́A����E�����S�������Ɋ܂܂�钼�`��`�F�A�R��`����̏����ԁB�U��`���ɂ܂�鎺���a�̌����}�ʂ�����z�����̋L�^������B

�@�X���Q�R���܂ŁB���j�x�فi�j���̏ꍇ�͊J�فA�����x�فj�B�����͌ߑO�P�O���`�ߌ�V���B�L���B

|

|

| ��831 / �e�L��)

| �@�����_�Ђ̃t�F�C�X�u�b�N����������@���҂��̉p��e���m�F |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(837��)-(2024/08/26(Mon) 18:24:24)

|

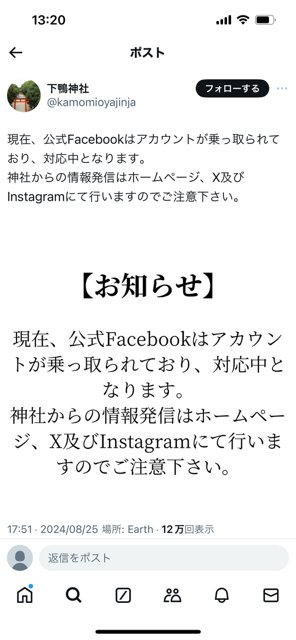

�@�����_�Ёi���s�s������j�̃t�F�C�X�u�b�N�̌����A�J�E���g����O�҂ɏ�����ꂽ�Ƃ݂��邱�Ƃ��A�Q�U���܂łɕ��������B���_�Ђ͓����܂łɉ^�c��ЂɘA�����A�폜�����߂Ă���Ƃ����B

�@�����_�Ђɂ��ƁA�����O�ɉp��ɂ�铊�e���m�F���ꂽ�Ƃ����B������A���_�Ђ͂Q�T���A�w�i���c�C�b�^�[�j�ƃC���X�^�O�����ŁA�u���m�点�v�Ƒ肵�A�u�����e���������������i�t�F�C�X�u�b�N�j�̓A�J�E���g���������Ă���A�Ή����v�Ɣ��\�����B�t�F�C�X�u�b�N�ɂ͂��łɐV���������A�J�E���g���J�݂����B

| 296�~640 => 115�~250

aug048.jpg/38KB |

|

| ��830 / �e�L��)

| �@�F����̉L���𒆎~�@�䕗10���ڋ߂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(836��)-(2024/08/26(Mon) 18:21:27)

|

�@���s�{�̉F���s�ό�����͂Q�U���A�䕗�P�O���̐ڋ߂ɔ����u�F����̉L���v�����璆�~����Ɣ��\�����B

�@�ĊJ�����͖���ŁA��̗��ʂ��݂Ĕ��f����B

|

|

| ��829 / �e�L��)

| �@�����̒n�Łu�瓔���{�v�@�������ɖ����̉��h��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(835��)-(2024/08/26(Mon) 18:16:52)

|

�@��W��̖̂������ɂ낤������������u�瓔���{�v���Q�S����A���s�s�E���捵�㒹���{�̉���i�������́j�O�����Ŏn�܂����B�ӉĂ̋����ɖ����̉����h��A�Q�q�҂����������Ǝ�����킹���B

�@����͂��ċ��x�O�̑����̒n�Ƃ��Ēm���A���҂��Ε���Γ����������������B��������ɖ����ƂȂ����Ε��Ȃǂ��n���Z����̋��͂ʼn���O�����ɏW�߂��A�瓔���{���n�܂����Ƃ����B

�@�ߌ�U�������A�@�v���n�܂�A�m���������Ε��Ȃǂ����ԁu���@�i�����j�̉͌��v��njo���Ȃ��珄�����B

�@�Q�T���������A�t���͌ߌ�T�����`�W�����B�s���ێ����͋��i���w���ȏ��~�j���K�v�B

|

|

| ��828 / �e�L��)

| �@�O�g�n��œ`���̉Ղ�u�T�������v�u�グ���v�R���ɉĂ̏I��荐���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(834��)-(2024/08/26(Mon) 18:06:22)

|

�@���s�{�T���s���O�s�̎R�ԕ��łQ�S����A�`���s���̉Ղ肪�c�܂ꂽ�B��̈ł�^���Ԃȉ����Ƃ炵�A�܍��L���△�a���Ђ��Z���������F�O�����B

�@�T���s���쒬�y�P���ł́A���O�ɖL����F��u�T�������v���������B�n��������낹��R�ɏオ�������̑O�ŁA�n���̎q�ǂ��������ށi���ˁj�Ƒ��ۂ�ł��炵���B

�@�����M�̉e�������s���Ƃ���A�s�w�蕶�����ɂȂ��Ă���B��N�͈��V��Œ��~�������߁A�Q�N�Ԃ�ɉc�܂ꂽ�B

�@�ߌ�U��������ɓ_�B�ނƑ��ۂ̉��ɍ��킹�āA�Q���҂��u�Ɂ[���̂��[���̃T���������v�Ə������B

�@��O�s���R���̒߃P���n��ł́A�Ă̏I�����ʂ�u�グ���v���s��ꂽ�B�Z���������ؒ��u���Ėi�Ƃ났�j�v�̐�ɕt�����|�āu�����v�ɖڂ����ĉ��Ƃ����������܂𓊂��グ��ƁA�J�Ԃ̐^���ÂȖ��ɉ��̋O�Ղ������яオ�����B

�@�����M�ɗR������`���s���B�����ł͂S�W���ő����Ă���A�����Ɛ썇���Q�S���ɍs�����B

�@�����ł͒I���̉͐�~�ɍ����Q�U���[�g���̓��Ė𗧂āA�ߌ�W������ɊJ�n�B�j�������������܂Ɍ��т�����������Đ����悭�A����グ���B

�@�J���ۂ��������A�吨�̏Z���������A�����܂������������߂邽�тɊ������グ���B�P���Ԍ�ɖ������A�����ɓ��������̗t���p�`�p�`�ƔR���オ�����B

�@�Ō�͉��ɕ�܂ꂽ�����𐨂��悭�n�ʂɈ������Ƃ����B�̕������Ė̍��������ς��܂ŕ����オ��A�傫�Ȕ��肪�N�����B

�@�Ղ�̏I��������ɂ́A�R���ɉĂ̏I����������悤�ȗ������삩�琁���������B

| 600�~398 => 250�~165

aug047.jpg/32KB |

|

| ��827 / �e�L��)

| �@���O��s�̒r�ɈڐA�u��Ŋ뜜��v�̐����A�V�J�H�Q�ɂ��������ԍ炩���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(833��)-(2024/08/26(Mon) 17:59:32)

|

�@���s�{�̃��b�h���X�g�i�Q�O�Q�Q�N�j�Łu��Ŋ뜜��v�Ƃ���Ă��鐅���u�T�C�R�N�q���R�E�z�l�v�����s�{���O��s��{���\�͂̏��������̒r�ŏ����ȉ��F�̉Ԃ��炩���Ă���B���y��ʏȂ��������H�̍H���\��n�Ŕ������ĈڐA�������̂ŁA�ی삪�t�����Ă���B

�@�T�C�R�N�q���R�E�z�l�̓X�C�����Ȃ̑��N���ŁA�{�B�����A��B�A�l���̌Ώ���r�Ȃǂɕ��z����B�����̌̂́A�����ȕ��m�R�͐썑�����������R�A�ߋE�����ԓ���{��R���H�̌��ݗ\��n�̂��ߒr�Ŕ����B�ی�̂��߁A�Q�O�Q�P�N�x���珬���������ɂP�R�X�����ڂ����B

�@�r�ł͖����t�̊Ԃ���s��L���ĉ��F�̉Ԃ��炩����l�q���m�F�ł���B�V�J�̐H�Q�����邪�A���������̒S���҂́u����͈ڐA���������Ă���B����̒����𑱂������B�Ԃ͂U���ɍ炫�n�߁A�X���܂Ō���ꂻ���v�Ƃ��Ă���B

| 600�~402 => 250�~167

aug046.jpg/43KB |

|

| ��826 / �e�L��)

| �@�Ε����Ƃ炷�D����������@�ޗǂ̌������œ`���̒n���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(832��)-(2024/08/24(Sat) 15:36:57)

|

�@�ޗǎs���@���̌�������23���[�A�n�������A�����M�ɉ��Ƃ����ĒǑP���{���A�Ɠ����S��q�ǂ������̌��₩�Ȑ����A�����Đ��E�̕��a��������B���傤24�����c�܂��B

�@�����ɂ͋F�����������1500���̓����M�����ׂ��A�_����ƐΓ���Ε����Ƃ炷�����肪���z�I�ɕ����яオ�����B

�@����Ɋy���ł͒n�������Ղ��Ė@�v������s���A�����ł͊肢�����������k�ɏ������鐅���k���{���c�܂ꂽ�B

�@�������̒n����͒����ȍ~�ɍL�������n���M�̓`�����p���s���ŁA1948(���a23)�N�ɕ��������B�������{��͐Γ���Ε��Q����ׂ�88(��63)�N�́u���}�c(�ӂƂł�)�v�̐����ɔ����n�߂�ꂽ�B

|

|

| ��825 / �e�L��)

| �@�u�����{�v�����̔��@���ʂ��Љ�A�u������@���s�{�����s�łX���@�Q���ҕ�W |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(831��)-(2024/08/24(Sat) 15:25:37)

|

�@�����s�����������Z���^�[�i���s�{�����s�j�͂X���V���`�P�O���P�S���A�����������ʓW�u�����{�����\�������a�̍Ĕ��@�\�v���s���������فi���˒��j�ŊJ�Â���B�X���P�U���ɂ͊֘A�����u������i��d�M�s����قŊJ���B

�@���ʓW�͓�̃R�[�i�[������A�T���͓������a�Ձi�{���䒬�j�Ȃǂł̂P�X�U�U�`�Q�O�Q�Q�N�̔��@�����̗��j���p�l���ŏЉ�B��g�{�╽��{����ڐ݂�������y��Ȃǂ̈╨���W������B

�@�U���͍�N�x�A�{���䒬���Ŏ��{�������@�����ŏo�y������^�̌@�����Ē������Ղ��p�l���ʐ^�œ`���A����y��Ȃǂ���ׂ�B��A�쒬���x�ł̒����Ō���������k�̓���V��H�̑��a����o���y��⊢�̈╨���Љ��B

�@�ߑO�P�O���`�ߌ�U���i���ق͌ߌ�T�����܂Łj�B���j�i�j���̏ꍇ�͗����j�x�فB

�@�u����͌ߌ�Q������A���Z���^�[�������ǒ��̚������������J�勳�����u���{�Ñ�s��ɂ������ɓa�E�����@�E�����\��㉤���̗��z�����l����\�v���e�[�}�ɘb���B

�@�����Œ���͂W�O�l�i�����̏ꍇ�͒��I�j�B����͉����͂����i�P�l�P���j�ɕK�v�������L�����A���U�P�V�\�O�O�O�S�@�����s�{���䒬��ÂQ�R�@�s�����������Z���^�[�֗X������i�X���T���K���j�B�₢���킹�͓��Z���^�[�O�V�T�i�X�R�P�j�R�W�S�P�B

| 300�~221 => 250�~184

aug045.jpg/18KB |

|

| ��824 / �e�L��)

| �@����������тōP��u�����쓔�낤�����v�ӉĂ̕��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(830��)-(2024/08/24(Sat) 15:23:37)

|

�@�čP��́u�����쓔�낤�����v�����s�s������̌���������тł������B�ɉ؊X�̖؉����ʉ����𗬂���̐��ʂ��A���Ă̏_�炩�Ȍ����Ƃ炵���B

�@����������ۏ���Ȃǂ���Â���u������Ă܂�v�̈�ŁA���N�łT�O��ڂ̐ߖڂ��}�����B�P�W���ߌ�V���A�n���̍��q���̎����⏗����̃����o�[���G��`�������Ė�P�V�O���A�؉����ʎO�������̍ޖ؋����玟�X�Ɛ�ɕ����ׂ�ꂽ�B

�@�낤�����̒W�������h��߂��A�K�ꂽ�Ƒ��A���ό��q���ӉĂ̕�����y����ł����B

| 600�~397 => 250�~165

aug044.jpg/57KB |

|

| ��823 / �e�L��)

| �@������ɂ������u������P�v�̖������J�t�F�ɕϐg�@�������X���ɋ����@�l�C�X�|�b�g�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(829��)-(2024/08/24(Sat) 15:21:44)

|

�@�|�тɈ͂܂ꂽ���s�s������̏����n��B���F���i�ێ��j��u�钎���v�̈��̂Œm����،����ɂقNj߂��ꏊ�ɂ��āA�u������P�|��a�v�ƌĂ��Ђ����Ȗ������������̂����������낤���B�|�H�E�l���l�����I�ȏォ���Ēz���グ�A�������A���肤�Ⴂ�������K�ꂽ�Ƃ��B�ߔN�͕�����Ă������A���́u��a�v���ŋ߁A�J�t�F�Ƃ��Đ��܂�ς�����ƕ����A�K�ꂽ�B

�@���s�o�X�u�ێ��E���������v�ʼn��Ԃ��Ă����B���h�ȘO��Ɓu�a�`�l�a�n�n�@�b�n�e�e�d�d�i�o���u�[�R�[�q�[�j�v�ƌf����ꂽ�X�܂�����B�O���������ƁA�|�т̒��ɋ��t���ɂ悭�������������ꂽ�B�߂Â��Č���Ƃ��̌����A�ڂɂ��Ƃ���͂قƂ�ǒ|�łł��Ă���B

�@������P�|��a�́A���쌧�o�g�̒|�H�E�l�E���쐴���i�P�W�W�V�`�P�X�U�V�N�j�ɂ���āA�Q�V�N�̍Ό��������Ēz���ꂽ�B��T�X�W�������[�g���̕~�n�ɁA�O��A�q�a�A��a������A�|�������Ǝ��̋Z�@�ōׂ��Ȉӏ����Â炳��Ă���B�����̂����a�́A�P�X�T�O�N�̋��t���̏Ď����A���̍ċ�������ċ��t����͂��ĘO�t���ɑ������Ƃ����B

�@��a�ɂ͂�����P���Ղ��A�ܒ߂ŋF�肷��Ɗ肢�����Ȃ��Ƃ��ĎႢ��������l�C���W�߂��B�Q�O�P�W�N�ɂ͎s�́u���s���ʂ錚����뉀�v�ŔF������B�L���ň�ʌ��J����Ă������A�ێ��Ǘ����p���������̑��ɂ�����j��������ɁB��p�����炸�A���J�͒��~����Ă����B

�@����Ȍ�a���������A�Q�O�Q�Q�N�R���Ƀo���u�[�R�[�q�[���J�Ƃ����̂��X��̒J��������i�T�O�j�B�c���̑ォ�瑱���A���݂͒킪�В��߂�u�J�������v�i������j����a�̕~�n�����L���Ă������ŁA�����p�����ƂɂȂ����B

�@��̌��z�D���ŁA�����V�z���邱�ƂɂȂ�����P�O�N�O�ɂ́A����v�������Ǝd�������Ȃ���Q�����z�m�̖Ƌ����擾�����قǁB���z�̕������Ă��������ɁA�����̍I�݂Ȏ�ƂɈ�w���������Ƃ����B

�@�u����̋Z�p�𑽂��̐l�Ɍ��Ă��炢�����v�Ƃ̎v������A���݂̌����������O�剡�̕���������X�ɉ������A����ȊO�͎c�����B�q�a�ɐ݂���ꂽ���~�Ȃ���́A�|�ނ���`�ɐ�A���U�C�N�^�C���̂悤�ɖ��߂�u�����\��v�ƌĂ��Ǝ��̋Z�@���{���ꂽ�ǂ��ԋ߂Ō��邱�Ƃ��ł���B

�@����A�ăj���[���[�N�̃u���b�N�����X�^�C�����C���[�W�����V�������X�܂̓V��́A�s�K���ȃ}�c�ނ̑����ŕ����B�����Ƃœ\��t�����Ƃ����A�|����Ƃ��鐴���̌�a�ƌ��㕗�ȓX���̑Δ䂪�D��Ȃ����͋C���A��҂�K���q����l�C�̂悤���B

�@�R�[�q�[�́A�t�F�A�g���[�h�R�[�q�[�ɂ������B�����ẮA�����l�[�h��J�t�F���e���l�C���B����́A�~�n���������i������j�������v�������A�\�z�͖c��ށB�u���������_�ɒn��̂ɂ��킢�Â���ɂȂ������v�ƒJ������B�������ꂽ��ԂƂP�t�̃R�[�q�[�ŁA�܂��ɐV���ȕ��𐁂����ށB

| 600�~400 => 250�~166

aug043.jpg/62KB |

|

| ��822 / �e�L��)

| �@���Ƃɓ`��鐯�Ղ�u��I���v�݂�тȐ��E�����\ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(828��)-(2024/08/24(Sat) 15:18:13)

|

�@�̓��@�Ɨ��Ƃɓ`��鐯�Ղ�u��I���i���������Ă�j�v���Q�R����A���s�s������̃��[���V�A�^�[���s�ōs��ꂽ�B���������̒j���������i���イ�j�ƐD���i���傭����j�̓ɉ̂�������A�Z�|�̏�B��������B

�@��I���́A������Ƃ����c�Ƃ�����Ƃ̔N���s���B���ƏZ��i�㋞��j�ŋ���V���V���O��ɍÂ���邪�A�ߔN�͐��N�Ɉ�x�z�[���ň�ʌ��J�����B���̓��͂U�W�O�l���Q�������B

�@�Ղ���i�Ƃ������y��A�H�̎����Ȃǂ��������Ւd�u���̍��v���݂���ꂽ�����ŁA�R�f�i���܂�j���y����I���ꂽ�B�сi�������j�𒅂������V�l�������͂ނƁA�a�̂̔�u���n�܂����B���N�̌���́u���[��i���������̂ɂ́j�v�B���אl����́u�ʏ́i���܂Â��j�������Ď���������̗t��h��ĉ߂��䂭�H�̏����v�ȂǂV���N�r�����B

�@�����̓����r�u����̍��v�ł́A�T�g�̒j�����V�̐�Ɍ����Ă����z������ŗ��̉̂荇���A����҂݂͂�тȐ��E�����\�����B

| 600�~399 => 250�~166

aug042.jpg/44KB |

|

| ��821 / �e�L��)

| �@������Ɍ�1�����킦��u�����R�[�q�[�v�@���v���́u�����Ƃ����R�[�q�[�v�ňꑧ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(827��)-(2024/08/24(Sat) 15:13:15)

|

�@���s�s������̋e�l�斯��قŖ�����Q���j���A���N�A�i���X���o�c���Ă����u�v���v�������R�[�q�[���Ŋy���߂�u�����炬�R�[�q�[�T�����v���J����Ă���B�n��̂��N���炪�W���A�a�C���������Ɖ�b�ɉԂ��炩���Ă���B

�@�l�Ă����̂͋e�l�A����̕���ŁA�e�l�Љ�����c��߂�|�c�k�O����i�V�W�j�B�|�c����͋��s�s������G�ےʈΐ쉺���ŋi���X�u�i���A���[���v���S�O�N�߂��c�Ƃ��Ă����B�Ƒ��̂��������������ɂP�T�N�قǑO�ɕX�������A��N�T������u�n��Z�����W���ĉ�b�ł���ꏊ����肽���v�ƌ��P��̃J�t�F���J�݂����B

�@�����ق̑䏊�ɂ́A�|�c���i���X�Ŏg���Ă��������ԁB�R�[�q�[�|�b�g���u�����ӂ��̎������Ƃ�Ă邯�ǁA�����Ǝg���Ă�˂�v�Ə��B

�@�J�t�F���J�݂���̂͑�Q���j���ߑO�P�O���B���W�I�̑����I�����l�������A�X�����ɂ͏W�܂��Ă���B�|�c����̓��ꂽ�R�[�q�[�𖡂���Ă������������}����i�W�O�j�́u�����Ƃł̓C���X�^���g�₩��A�������������Ƃ����R�[�q�[�����ދ@��Ȃ��B�{�i�I�Ȃ����ŋߏ��̐l�Ƃ���ׂ�Ă����Ȃ����āv�ƁA�ق��ƈꑧ�������B

|

|

| ��820 / �e�L��)

| �@��Îs�̓��쎛�Łu�˒Ð��@�v�n�܂�@�V��@�̍��m�����u�Y�ȗ����v�̐��_ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(826��)-(2024/08/23(Fri) 16:09:57)

|

�@�V��@�i���{�R�E����A��Îs�j�̍��m���T���Ԃɂ킽���Ė@�،o�̋���������u�˒Ð��@�v���Q�P���A��Îs����{�R���ڂ̓��쎛�Ŏn�܂����B���@�t�̐@�@�i���s�s���R��j���̓��������W���i�W�Q�j�́A�@�c�E�Ő�����ɂ����u�Y�ȗ����i�������肽�j�v�̐��_�����A����F�[�V�����i�P�O�O�j��Q�q�҂��Q�T�O�l���������B

�@�V��@�����{�o�T�Ƃ���@�،o�̋����ɂ��āA���������́u�Ȃ�Y��đ��𗘂���͎��߂̋ɂ݂Ȃ�v�Ƃ����Ő��̌��t���ł��悭�\���Ă���Ɛ������B

�@����������ߔN�̗�Ƃ��āA�����l�H�m�\�i�`�h�j�����̔����̑���C���^�[�l�b�g�ʔ̑��Ȃǂ̕č���Ƃ̐����������A�u���̒������߂邱�ƂɓI���i�������ʁv�Ǝw�E�B�u�l�͕����������Ŕ��f���Ă��܂����A���l��Љ�̖]�݂ɉ�����悤�s�����邱�Ƃ��A�Ō�͎��g�̓��ɂȂ�v�Əq�ׂ��B

�@�˒Ð��@�͍Ő������e�̋��{�Ȃǂ̂��߁A���i�ΔȂ̌˒Õl�Ŗ��O�ɖ@�،o��������̂��n�܂�Ƃ���A�V�����ւ̓o����Ƃ����B�Q�T���܂ŁB�ߑO�P�O��������s���A�Q�R���͌ߌ�Q�����������B

|

|

| ��819 / �e�L��)

| �@���s�s��6�J���Łu�Z�n���߂���v�n�܂�@�����ƂɐF�Ⴂ�́u�����v��ɑ��ЋF�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(825��)-(2024/08/22(Thu) 17:26:28)

|

�@���s�̂��Ă̏o������ɂ���U�J���̂��n��������Q�q���ĉ��u�Z�n���߂���v���Q�Q���A���s�s���̊e���@�Ŏn�܂����B�����͑�������ɂ��킢�A�����̐l���Ɠ����S�△�a���ЂȂǂ��F�����B

�@���������̌㔒�͓V�c�̂���A�X�����ɒn�����܂����̂��N���Ɠ`���A�]�ˎ���ɂ͌��݂̂悤�ȍs���ɂȂ��Ă����ƋL�^����Ă���B�����ƂɐF���قȂ�D�u�����i�͂��j�v���������Č��ւɏ���ƁA�䗘�v������Ƃ����B

�@�Ɣn�X���̏o������ɋ߂���P���i�k��j�ł́A�����珄�q����l���������X�ƖK��A�ԐF�̂�������ɂ����B�u�Ɣn���n���v�Ƃ��Đe���܂��n����F�i�ڂ��j��������͍j�����сA�Q�q�҂����͍�N�܂ł̌Â��������邷�ƁA���ӂ̋F����������Ă����B

�@�ق��̂T�J���͑�P���i�����Z�n���E������j�A��T���i���H�n���E���j�A�n�����i�j�n���E������j�A�������i��Ւn���E�E����j�A���ш��i�R�Ȓn���E�R�ȋ�j�B�Q�R���܂ŁB

|

|

| ��818 / �e�L��)

| �@�]�ˎ���ɋ��s�s���ɏo���ꂽ���G���Ƃ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(824��)-(2024/08/20(Tue) 16:43:23)

|

�@���s�s���j�����قœ��ʓW�u���ɐ����钬�O�v

�@�]�ˎ���Ȃǂɗ����̒��l�������c�����Õ������Љ����ʓW�u���ɐ����钬�O�v���A���s�s���j�����فi�㋞��j�ŊJ����Ă���B�������Ȃǖ�V�O�_��ʂ��āA���̎����g�D�݂̍�悤��A�]�ˊ��̋��s�ōł��傫�ȑi�����Ƃ����u������`�i���傤�����������j�ꌏ�v�̂�������`����B

�@���C���̓W���i�́A���݂̒�����G�ےʎl���ニ⢒��i������Ȃ��傤�j�Ō��������c���������q�Ƃɂ������Õ����B�]�ˏ����ɖ��{���狞�s�s���ɏo���ꂽ���G���u�q��\��J���v���͂��߁A���Ƃ��Ď��p���ł����L�^���܂܂�A�ߑ㉻����O�̎�����o������������B

�@������`�ꌏ���L���������͒����R�R���[�g�����A�P�W�P�V�`�P�W�N�ɂ������i�ׂ̏d�傳���B�u����v�͖{���A�����̑�\�Œ���s���Ƃ̂Ȃ������������A��l�I�ȗ���փV�t�g�B���̐U�镑���́u����@�i�Ԃ��ق��j�v�Œ����̏����S���������v���Ƃ��݂Ȃ���A�㋞�E�����̒��l������s���֒�i�����B

�@�߂��ɕ��Ԏʐ^�p�l���́A���i�������l�����i���傤����j�s����Â��Ă܂ŏj�������܂�\���������̊G�}�ŁA�����ɂ������厖���������Ƃ������B

�@���ꖳ���B�X���P���܂ŁB�ߑO�X���`�ߌ�T���B���j�Əj�x���͋x�݁B

| 600�~160 => 250�~66

aug041.jpg/27KB |

|

| ��817 / �e�L��)

| �@����̎O��勴���C�g�A�b�v�u���邷����v�ƌ������P������E�E�E���̕��@�ɋ^��̐� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(823��)-(2024/08/19(Mon) 15:53:11)

|

�@����̃����h�}�[�N�ł���O��勴�i���s�s������A���R��j�ŁA���̏t�����Ԃ̃��C�g�A�b�v���s���Ă���B�s�ɂ�銛��̖��͂Â���̈�����A���̏Ɩ����T���ڂȖ��邳�ɂU���ɕύX���ꂽ�B�u�܂Ԃ�������v�u���˂������v�Ȃǂ̐����ʍs�҂̃A���P�[�g��L���҉�c�ŏo�����߂��B�Ós�̕���ɂȂ��ޏƖ��ɂȂ������Ƃňꌏ�����Ǝv������A���x�͏Ɠx��ጸ����u���@�v�ɗL���҂���^�╄���˂�����ꂽ�B������肾�����̂��낤���B

�@�O��勴�Ƃ��̎��ӂ̃��C�g�A�b�v�́A�s������̖�̌i�ςÂ����ړI�Ɋ�悵���B�܂����̕�C�H�����I�������N�P���Ɏ��؎������s���A�R������{�i�I�ɃX�^�[�g�������B�����̉��ɐݒu�����P�Q�W��̂k�d�c�i�����_�C�I�[�h�j����v����ߌ�P�O���܂œ_�����Ă���B

�@�ʍs�҂ւ̃A���P�[�g�͎������Ԓ��ɍs��ꂽ�B���C�g�A�b�v���̂��̂́u�ƂĂ��ǂ��v�u�ǂ��v�����킹�ĂW���ɏ��ȂǍD�]���������A���R�L�q�ł́u���C�g�����邷����v�Ƃ̐����������B���s�{���ݒu����L���҉�c�u����{����c�v�̂R���̉�ł��A�ψ�����u��������a�����������v�Ƃ̈ӌ����o���ꂽ�B

�@�s����傤���S���i�ۂ́u���H�Ŏg���Ɩ��ł͈�ԈÂ����i��I���A��C�H���O�̕\�ʂ����������ŕ]�����Ă����B���̂��߁A�V���������̍����ł͗\�z�ȏ�Ɍ��̔��˂������Ȃ����v�Ɛ�������B

�@��𔗂�ꂽ�s�́A�����̌��ʁA�k�d�c�Ɩ��̑��ʂɌ����V�[����\��Ƃ������@��I�B�����ɓ�����������炷���ƂŔ��˂�}����̂��_���ŁA���ۂɍ������̏Ɠx���X�O���ጸ�ł����Ƃ����B

�@��̌��ʂ��U���̊���{����c�ŕ����Ƃ���A��a����i���Ă����ψ�����́u���ƂȂ����Ɩ��ɂȂ������Ƃ͂��ꂵ���v�Ƃ̕]�������B����ŁA�����V�[����\���@�ł͏���d�͂��]���ƕς��Ȃ����߁A�ʂ̈ψ�����́u�X�O���̃G�l���M�[�ʂɎg���Ă���Ƃ������ƁB�s���̉��P�H���Ƃ��Ė{���ɓK�������̂��v�Ƃ̋^��������|����ꂽ�B

�@�s����傤���S���i�ۂ́u�����@�\���Ȃ��k�d�c�Ɩ��̂��߁A�����̐���@�킪�ʂɕK�v�ɂȂ�B���̏�ɂ͒u���ꏊ���Ȃ��A�Ǘ���������A��p�������ށv�Ɨ��������߂Ă���B

| 600�~450 => 250�~187

aug040.jpg/52KB |

|

| ��816 / �e�L��)

| �@���s�s�̏����́u���E���x���v�H�@�K���q�ɕ������u�N���C�W�[���v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(822��)-(2024/08/18(Sun) 16:39:47)

|

�@�A���A�ҏ����������s�s�B���N�̖ҏ����͂W���P�T�����_�łR�Q��𐔂��A�~�J�����ȍ~�͂قƂ�ǖ����R�T�x���Ă���B�����o�������Ȃ�悤�ȏ����̋��s�����A�������ɂȂ��ĎU��C�O����̊ό��q�͐₦�Ȃ��B�C�O�̐l�����́A���s�̏������ǂ������Ă���̂��낤���B

���킹�ēǂ݂���

��͂苞�s�s�͋��낵�����������A�ҏ����̐��u�S���g�b�v�v�y�����L���O�ꗗ�\�t���z

�u���x���N���C�W�[�v

�@���s�s������ōō��C���R�V�E�X�x���ϑ������W���P�S���̒�������B���s�䏊�߂��̃o�X��̖؉A�Ńo�X��҂��Ă����A�^���N�g�b�v�p�̐N�Q�l����������i�Q�P�j���ɕ������B

�@�č��J���t�H���j�A�B����A���s�����߂ĖK�ꂽ�Ƃ����B���B���T���[���X�́A�W���̕��ύō��C�����Q�X�x�ŁA�R�T�x�߂��܂ŋC�����オ�邱�Ƃ�����B

�@���s�̏����ɂ��ĕ����Ɓu���x���N���C�W�[�ŁA�ƂĂ��ς����Ȃ��B�J���t�H���j�A���������A��C�����Ɋ������Ă���̂ŁA���K�ɂ�������v�ƁA�����Ɋ�������߂Ȃ���b�����B

�@�ۑ����ʂ̓쑤�ł́A����ȃI�����_����P�l�ŖK��Ă��������i�R�O�j���A���A��I�Ԃ悤�ɕ����Ă����B�u�M���V���ɂ悭�s���̂ŁA�����͊���Ă�����肾�������ǁA���x�������̂ő�ρv�Ƙb���A�����ʂ������B

�@�C�ے��ɂ��ƁA�M���V���E�A�e�l�̂W���̕��ϋC���i���N�l�j�͋��s�s��荂���Q�X�x�����A���Ă���̊ό��q�ɂ́u�������C�v�Ƃ����鋞�s�~�n�̎��x������Ȃ悤���B

�W���J���^��N�A�������v�[�����݂̏���

�@�C�ے��̃f�[�^���݂�ƁA�Ă̋��s�s�̋C���́A���{�����Ńg�b�v�N���X�̏������B�W���̕��ϋC���͂Q�W�E�T�x�i���N�l�j�ŁA�����s�̂Q�U�E�X�x���P�x�ȏ㍂���B

�@���N�V���͖ҏ��ƂȂ�A�����ϋC���͂Q�X�E�S�x�ɒB�����B����́A�e���̍ł��������̕��ϋC���i���N�l�j�Ɣ�ׂĂ݂Ă��A�ԓ��ɋ߂��C���h�l�V�A�E�W���J���^�i�Q�X�E�S�x�j�ɕC�G���A�}���[�V�A�E�N�A�������v�[���i�Q�W�E�T�x�j�⒆���E���`�i�Q�W�E�U�x�j�������Ă���B

�C���o�E���h�̔M���ǔ����҂�

�@�C�O����̊ό��q���A�M���ǂƂ݂���Ǐ�Ŕ��������P�[�X���U�������B���s�s���h�ǂɂ��ƁA���N�U���P���`�V�����̔M���Nj^�������Ґ��͂T�U�X�l�ŁA�����P�O�l���C�O�ݏZ�҂������B�����̉��O�ŋC���s�ǂ�߂܂���i����p�^�[���������Ƃ����B

�@���Ȃ݂ɁA���s�s���h�ǂ͂P�P�X�Ԃ��T�J����i�p��A������A�؍��E���N��A�X�y�C����A�|���g�K����j�Ŏt���Ă���A�~�}�����|��A�v����������Ă���B

�����Ə��������痈���l��

�@�C���o�E���h�ɂƂ��Ă�����ȋ��s�̏��������A�u��O�v������悤���B

�@�A���u���A�M�i�t�`�d�j����Ƒ����s�ɖK��Ă����j���i�S�T�j�́u�m���ɋ��s�͎��C�������ď������A�ꍑ�͂T�S�x�ɂȂ邱�Ƃ�����̂ő��v���v�ƁA���𗬂����]�T�����Ղ�B�q�W���u�i����̂����X���������̈ߑ��j���܂Ƃ��Ă����Ȃ��A�u�����̎��͈Ⴄ���ǁA�t�`�d�͂����Ƌꂵ���Ȃ�قǏ����v�Ɨ������ȏΊ炾�����B

| 600�~520 => 250�~216

aug039.jpg/70KB |

|

| ��815 / �e�L��)

| �@���Y�̎��H�w�Ԃɂ́A�܂����j���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(821��)-(2024/08/17(Sat) 15:27:38)

|

�@�w�����������Y�F��̐_�Ђ����w

�@���Y�F��Œm���鋞�s�{���m�R�s�O�a���匴�̑匴�_�ЂɁA���Y�t��ڎw�����s�s���̊w���P�X�l���K�ꂽ�B�������̎Y���A�����̎����������w���A���K�ɐ旧���ďo�Y�̗��j�ɗ�����[�߂��B

�@�{��t��Ō���w�Z���Y�w�ȁi���s�s�R�ȋ�j�����N�A�o�Y�̗��j���w�Ԏ��Ƃ̈�ŖK��Ă���B���N�͂V�����Ɍ��w�����B

�@�R�O�O�N�ȏ�O���炠�����Ƃ����{�w��L�`�����������̎Y�����w�ł́A�яG�r�{�i�i�U�W�j���u�o�Y�͕�e�ɂƂ��Ė������B�_�⎩�R�̗͂ɗ����Ă����ƍl�����Ă���v�Ɛ��������B�w�������͍L����R��̂���Ԃ������̒��ɓ���A���Ă̂��Y�̗l�q��z�����Ă����B

�@�{�a�ł́A���N�Ԃ̌��C���ɐڂ���D�w�̈��Y�Ǝ��g�̍��Ǝ������i���F��B�������ł͂��Y�̗l�q��`�����ъG�Ȃǂ̓W�������w�����B

|

|

| ��814 / �e�L��)

| �@�R�{�x�m�q�A���ߎq�A������q�c����ȕi�ɂ��@�u�f��̈�R�}�̂悤�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(820��)-(2024/08/17(Sat) 15:25:32)

|

�@���s�s������p���n�꒬�̂�������f��~���[�W�A���ŁA�u�c��i������j���ʂ�▋�̃X�^�[�����v���J����Ă���B���a�̉f�揗�D�𖾂邢�F�g���ŕ`���������킪���сA���₩�������o���Ă���B

�@�����͉f���Ђ���������V�l�┄��o�����̏��D���L���o�q�����i�Ƃ��āA�����X���X�A�ʕ��X�Ȃǂ͔̑��O�b�Y�Ƃ��āA�����킪�z���Ă����Ƃ����B

�@���ł̓E�F�u�T�C�g�u���f�B�A�Ƃ��Ă̒����v����ɂ���i�{�c�J�T����i�����s�j�����������ォ�珺�a�R�O�N��̂������P�T�O�_��W���B�|�̍��g�݂ɘa����\��t����������ɁA�R�{�x�m�q�⌴�ߎq�A������q�牝�N�̑受�D���`����Ă���B

�@�X���Q�X���܂ŁB���ٗ����K�v�B���A�Ηj�x�فB�W���Q�P���ߌ�U������i�{����Ɠ��u�Б�̍�����O�����ɂ��g�[�N�C�x���g������B

| 600�~397 => 250�~165

aug038.jpg/57KB |

|

| ��813 / �e�L��)

| �@�R����@�Ós�̖��Ɂu��v��u���@�v������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(819��)-(2024/08/17(Sat) 15:17:19)

|

�@���~�Ɍ}������c�̗�𑗂鋞�s�̓`���s���u�R����v���P�U����A���s�s���̊e�R�ʼnc�܂ꂽ�B�Ós�̖��ɕ����яオ����������`��O�ɁA�s���炪�̐l�����̂B

�@�ߌ�W���ɔ@�ӃP�ԁi������j�̑啶���ɉ�����A�T�������ɖ��@�i���A���P�萼�R�E���R�j�A�D�`�i�k��A�D�R�j�A���啶���i���A��k�R�j�̏��ɂƂ������B

�@�Ō�����钹���`�̙�䶗��i�܂�j�R�i�E����j�ł͌ߌ�W���Q�O���A���}�̑��ۂ���ƁA�ۑ�����o�[�������̂��������i�����܂j����Ɏ�����̉Ώ��֑������B�����P���[�g���قǂ̓S�M�ɏ��������X�Ɠ˂����Ă�Ɠ��̓_�Ε��i������ꂽ�B�e�R�ł͓_�ɐ旧���A�P���̔\�o�����n�k�̋]���҂ɖقƂ�����������ꂽ�B

�@���̓��̋��s�s���͍ō��C�����R�Q�E�X�x�ƂW���ɓ����čł��Ⴍ�A�����͘a�炢���B���s�ғV���ƂȂ�������̏o�_�H���i������A�k��j�ɂ͑����̐l���J��o���A�h��߂����Ɏ�����킹����A�J�������������肵�Ă����B���s�{�x�ɂ��ƁA���̓��̐l�o�͖�S���V��l�ŁA��N���Q���P�S�O�O�l�������B

| 600�~450 => 250�~187

aug031.jpg/28KB |

|

| ��812 / �e�L��)

| �@�������s���ۉ�ق�9���Ɂu���t�̗[�ׁv�@�u���ǂ������v���J�Â� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(818��)-(2024/08/17(Sat) 15:10:44)

|

�@�����ԉōʂ�u���t�̗[�ׁv���X���V�A�W���ɋ��s�s������̍������s���ۉ�قōÂ����B��w����ɂ�鉹�y���C�u�����߂Ċ�悵���ق��A�X�[�p�[�{�[����������֓������y���߂�u���ǂ������v������B

�@���t�̗[�ׂ́A�P�X�X�V�N���瓯�ق����N�J�Â��Ă���B�V�^�R���i�E�C���X�ЂłQ�O�Q�O�N����x�~�A��N�ɍĊJ���ꂽ�B���N�łQ�T��ځB

�@�ł��グ�ԉ̓X�^�[�}�C����n�b�s�[�X�}�C���ȂǁA��N���P�O�O��������R�O�O����p�ӂ����B�w���o���h�̓I�[�f�B�V�����������������g������ɏオ��B

�@���w���ȏ�U��~�A���w���ȉ��Q��~�B��������ٓ��t���Ń\�t�g�h�����N�͈��ݕ���B�I�����C���T�C�g�u�`�P�b�g�y�C�v�Ń`�P�b�g���w�����A�t�@�~���[�}�[�g�Ŕ�������B�₢���킹�͓��ّ����L��ۂO�V�T�i�V�O�T�j�P�Q�O�T�B

|

|

| ��811 / �e�L��)

| �@���ꌧ���쒬�Ŋ�Ձu�ΐU��܂�v�@�����オ��̕��Ɋ����A�O���l������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(817��)-(2024/08/16(Fri) 17:56:43)

|

�@�Ă̖��ɂ����܂����������Ձu�ΐU��܂�v���P�S�A�P�T���A���쒬���c�i�����������j�̌��V�{�_�Ђʼnc�܂ꂽ�B�������Ɍʂ�`���A�ό��q��𖣗������B

�@���~�̌}���E����Ƃ���A�����܂����̎}�ɑ�������������ΖL��ɂȂ�Ɠ`���B���q����ɂ��S����s���ŁA���N�͏Z���L�u���u�`���̉�v���B�����܂���u�K����J���Ȃǂ��Ė{�Ԃ��}�����B

�@�P�S����͋߂��̌А_�Ђł̐_����A�n���Z���Ɠ��ʎQ���̊ό��c�A�[�Q���҂����������R���[�g���̂����܂�P�S�O�{�ɉ����A��T�O�O���[�g�����ꂽ���V�{�_�Ђ֍s��B�����̏������͂�Łu�����܂𓊂���v�̍��}�Ŏ��X�Ɠ������݁A�̕����܂��U�炵�ď��̎}�ɏ��Ɣ���Ɗ������オ�����B

|

|

| ��810 / �e�L��)

| �@���^�Z�R�C�A���ɐV���ȃ��W���[�@�����n�̑��̐l���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(816��)-(2024/08/16(Fri) 09:33:21)

|

�@����Ől�C�̊ό������A���^�Z�R�C�A���i���ꌧ�����s�}�L�m���j�ɐV���ȃ��W���[���a�������B���؉�����n�ɏ���ĎU��������A����w�i�Ɏʐ^���B������ł���ό��q�ꂾ�B���p�q���y���ނ����łȂ��A���ނ��������n�̎x���ɂ��Ȃ�Ƃ����B

�@���̖q��́u���^�Z�R�C�A�Ɣn�̐X�v�B�n�Ɋւ���Љ�Ƃ�W�J����u�s�b�b�@�i���������v�i�I���s�j���^�c���Ă���B���p�҂̓X�^�b�t�������n�ɏ���ĕ��ؘe������B��n���o���̋q�������B�ȑO�͒������n�ő����Ă����Ƃ����P�O�̃l�R�r�b�`�ɂ܂�����A�݂����ڂ��B

�@�u���ނ��������n�������Đ����Ă�������Â���Ƀ`�������W���Ă���v�B�В��̎R�{���V����i�S�S�j���͂����߂�B

�@���Ђ͌I���s�Ńz�[�X�V�F���^�[�������Ă���A�n�͂܂����ނ̌����ƂȂ��������������B���̌�A��Q������q�ǂ������ɓ��Ђ��^�c����z�[�X�Z���s�[��A�S���̏�n�N���u��q��Ŋ��Ȃ���]�����߂����B��p�͋��n�t�@�����Q�W�O�O�l����̉��ł܂��Ȃ��B����͔n�̏�ڂ����G�������������A�𗬉�ɎQ��������ł���B

�@�吨�̊ό��q���K��郁�^�Z�R�C�A���ł̏�n�́A�n�̗ǂ���m���Ă��炢�A���ނ��������n�̎x���ɂ��ē`�����Ƃ��Ċ�悵���B

�@�N���ɂ͉X�ɂ�J�t�F�Ȃǂ����錚������������\��B�W�`�P�O���́u�ʏ�R�[�X�v���Q��~�A�R�A�S���́u�V���[�g�R�[�X�v���P�Q�O�O�~�B�|�j�[�Ȃǂɂ�����i�����͈قȂ�j�B�E���j�x�݁B�ߑO�P�O���`�P�P�����A�ߌ�P���`�T���B�V���n�̌��N��ԂȂǂŕύX�ɂȂ�\��������B

| 600�~400 => 250�~166

1723768401.jpg/73KB |

|

| ��809 / �e�L��)

| �@�c���̍s��Č�����u�{�s��v�@�{�オ�ߑ����킹 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(815��)-(2024/08/16(Fri) 09:29:43)

|

�@���s����ɐ��_�{�Ɍ������c���̍s����Č������u�{�s��v�̍{��ɁA���s�s�E����̏��w�Z���@���J��^���i�܂��j����i�Q�U�j���I�ꂽ�B�P�T���ɖ�{�_�Ёi�E����j�ňߑ����킹������A���J�삳�₩�ȏ\��P�ɑ���ʂ����B

�@�s��́A���삪�ɐ��_�{�ɖ����̍c���𑗂����̎��ɂ��ȂށB�{�������錉�֏������_�Еt�߂ɂ��������Ƃ���A�n���̍{�s���ۑ���Ȃǂ��P�X�X�X�N����s����Č����Ă���B

�@���J�삳��͍���o�g�B���w�T�N����S�l���ɐe���݁A���w�ł͎s�̋��Z���邽���c�̐�łP�ʂɋP�����B���Ζ����铯��̉ԉ����ł́A���Z���邽�Ȃǂ̕����ɐe���ސV�����������𗧂��グ���B

�@���̓��́u���d�i�܂����ˁj�v�ƌĂ��F�ڂ̌܈߁i�����ʁj�ɁA���i�Ƃ��j�F�̓��߁i���炬�ʁj���d�˂��\��P���I�B��^������i�T�R�j�ƂƂ��ʐ^�B�e�ɗՂB�����M���ɓ���Ă����Ƃ������J�삳��́u�₩�Ȉߑ��������Ă��ꂵ���B�s��̊�ƂȂ鑶�݂Ȃ̂ł������薱�߂Ēn��ɍv���������v�ƋC���������߂��B�s��͂P�O���Q�O�����߂ɖ�{�_�Ђ��o���A���㗒�R�n������s����B

|

|

- Child Tree -

|