�� �Ǘ��l�ȊO�̓��e�͂��f�肵�܂��I

| |

|

[�S�X���b�h800��(551-600 �\��)] �S�y�[�W�� / [0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

�e�L���̏��� [���X�ŐV��/���e��/�L������]

| ��909 / �e�L��)

| �@�ޗǂ̐��q�@�Łu�J���̋V�v�@2�J���ԁA�̎����⒲���_�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(916��)-(2024/10/03(Thu) 16:29:39)

|

�@�����V�c�䂩��̕i�Ȃǂ�`����ޗǎs�G�i���̐��q�@��2���A�N��1�x��ɂ̔����J����u�J���̋V�v���c�܂ꂽ�B11��29���́u���̋V�v�܂ł̖�2�J���ԁA�̎����⒲���_���A�h���܂̓���ւ��Ȃǂ��s���B

�@���g�̉���q�s���]��{�������q�@�������̔ѓc���F�����A�������p���厛�ʓ���15�l���A�����𐴂߂Ă��琼��ɂ֓������B��ɂ̒��́A��[�߂��Z�̕���������A���ꂼ��̔��Ɏ{���ꂽ������A�V�c�É����M�̌�e�������t����ꂽ���̒������������B

�@�J���̊��Ԓ��A�ޗǍ���������(�ޗǎs)�̑�76��u���q�@�W�v(26���`11��11��)�ŕ̈ꕔ�����J�B�����B��̎��u�����ڗ���w�\��ŋ�(����������ł�͂��̂��イ�ɂ�傤���傤)�v�Ȃ�57�����W�������B

|

|

| ��908 / �e�L��)

| �@���s�ɔC�V���́u�~���[�W�A���v�I�[�v���@���Q�[���@�����A�̌��R�[�i�[�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(915��)-(2024/10/03(Thu) 16:26:07)

|

�@�Q�[���@���E�C�V���i���s�s���j���ߋ��ɔ��������ƒ�p�Q�[���@��ߋ���W�߂����̓W���̌��{�݁u�j���e���h�[�~���[�W�A���v�i�F���s���q���j���Q���A�I�[�v�������B�Ƒ��A���Q�[���t�@���A�O���l�炪�����K��A����ƂƂ��ɐi�����Ă����Q�[���̐��E��̊������B

�@�~���[�W�A���͋ߓS���q�w�߂��̉F�����q�H������j���[�A�������B�u�t�@�~���[�R���s���[�^�v���͂��ߗ��̃Q�[���@��\�t�g�A�J�[�h�Q�[���Ȃǂ�W���B����R���g���[���[������e���g�����Q�[���Ƃ������̌��R�[�i�[�̂ق��A�O�b�Y��̔�����V���b�v��J�t�F�������B

�@����͗\�����A���̓��͌ߑO�P�O���̃I�[�v���O����҂��]�l���吨�W�܂�A��P�O�������J�ꂵ���B�a�̎R�s�̌_��Ј��A���y��������i�S�X�j�́u�t�@�~�R������̂ǐ^�Ȃ̂ŁA��ɗ������Ǝv���Ă����v�Ɛ���e�܂����B

�@����\��͐�p�T�C�g�Ŏt���Ă���B

|

|

| ��906 / �e�L��)

| �@���s�s�̊ό������Łu��d�����v���̂͂��肩 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(913��)-(2024/10/03(Thu) 16:09:42)

|

�@�V�^�R���i�E�C���X�Ђ╨����l����̍����A�R���i�����̊O���l�ό��q�̋}���|�B�Љ����߂܂��邵���ω����钆�A���s�{���̗L�����ЂŐ��N�O����A�q�ϗ��Ȃǂ��グ�铮�����������ł���B�����̊ό��n�ł́A�K���q��Ɖ��i����݂���u��d���i�v���������铮�������邪�A���s�̏@����ό��̊W�҂͂ǂ̂悤�Ɍ��Ă���̂��낤���B�H�̊ό��V�[�Y����O�ɁA���������T�����B

�@�����@�P�����i�F���s�j�͂S������A��l�i�l�j�̔q�ϗ��U�O�O�~���V�O�O�~�ɏグ���B�S���҂́u���̈ێ��ɂ������p�̍����������P�A�Q�N�����ɂȂ����B�Q�O�N�ȏ�A�q�ϗ����ێ����Ă������A�������ۑS�̂��߂̔�p��������A��ނ����肷�邱�ƂɂȂ����v�Ƙb���B

�@�������i���s�s���R��j���S������A�q�ϗ����l�S�O�O�~����T�O�O�~�ɉ��߂��B�u�v���͂��܂��܂����A���̈ێ��Ǘ��ɔ�p�������邽�߁v�Ƃ���B���s�ŌÂ̑T���Ƃ���錚�m���i���j�����N�A�����i�����j�̏C�U��̍����Ȃǂɂ��q�ϗ����グ���B

�@���@�̔q�ϗ���Q�q�u�[���̒l�グ�́A�R���i�Јȍ~�A�ڗ����Ă���B�Q�O�Q�R�N�ɂ͋��t���i�������A�k��j�◴�����i�E����j���P�O�O�~�グ���B�����Ȃǎ��^�i�ɑ���_�Ђ̏��䗿�����l���B�Q�Q�N�ɂ͕�����ב�Ёi������j�����ޗ�������R���i�Ђ��āA�k��V���{�i�㋞��j�́u�_�Ђ̈ێ��Ǘ��v�𗝗R�ɉ��肵�Ă���B

�@����A���قȂ闝�R�Œl�グ�������@������B�^�@��J�h�{�R�̓��{�莛�i������j�́A�K���q���͂��߂Ƃ����ό��q�̑����ɑΉ����悤�ƁA���N�V���A��ђn�����̏����i���j�ŗ���҂ɋ��߂�u�뉀�ێ���t���v���A�T�O�O�~����V�O�O�~�ɂ����B

�@�����͋��s�w�i���j����k�������ɂ��鍑�̖����ŁA�ߔN�͔N�ԂP�O���l�ȏ�̗���҂łɂ��키�B�O���l�������܂߂��ē��Ŕ�K�C�h�u�b�N�Ȃǂ��[�������邽�߁A��t���̉�������߂��Ƃ����B

�@�ό��֘A�̓��ꗿ�Řb��ɂȂ��Ă���̂��A�O���l�����̓�d���i���B���E��Y�E�P�H��́u���闿�v�ɂ��āA�Ǘ����镺�Ɍ��P�H�s�̐����G�s�����S�{�ɂ���Ƃ����ĂɌ��y���A�c�_�Ɉ�𓊂����B

�@�����O�̏@���{�݂�n�ł́A���łɕ����̗�����ݒ肵�Ă���Ⴊ����B�������^�C�ł́A���@���b�g�E�|�[�ւ̓�����O���l�͗L���Ƃ��Ă���B�܂��A���ꌧ�ɂ��问�������ō��̐��n�u�֏��ԁi���[�ӂ��������j�v�ł͐��E��Y�o�^��A�ό��q���}���������߁A�����L���������B�q�ނ��Ƃ�ړI�Ƃ����ꍇ�̂݁A���O�̐\���Ō��z���Ă���Ƃ����B

�@�����A���s�̎��@�W�҂ł́A��d�����ɔے�I�Ȉӌ����ڗ��B�u���͂����܂ŏ@���̏�B���Q�肵�ĐM�ɐG��Ă��������s�ׂɁA���Ђ�Z�ޏꏊ��₤�̂́A�ǂ����Ǝv���v�u�M�Ɋւ�邨�����A�����ŕ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�B���s��������u�c�_�ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Ƃ���B

�@���Ђɕ��ԋ��s�̐l�C�X�|�b�g�E�����i������j�͂ǂ����B�X������P�W�N�Ԃ�ɍĊJ�����{�ی�a�̈�ʌ��J�ł́A���闿�ƕʂ̗�����������B����Ǘ��^�c���鋞�s�s�́u���w����{�݂ɉ��������z���͂���B�����A�����{�݂�����ꍇ�A�K���q�Ƃ���ȊO�ňقȂ鉿�i������l���͌����_�łȂ��v�Ƃ���B

�@�k�C����̉��{���㋳���i�@���w�j�́A��d���i�͍����O�̊ό��n�ōL�����Ă䂭�ƌ��ʂ��A�u���{�̎��Ђł͓���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E����B

�@�q�ϗ��͎Q�q�҂��M�Ɋ�Â��Ď����I�ɓn���u���z�{�v�Ƃ݂Ȃ��������A�������ێ����邽�߁A�M�҂Ɗό��q�̋�ʂȂ��ꗥ�ɋ��z���W�߂�V�X�e���̈�ʂ�����B���̗��ʂ̐����͍��R��̉����Ă���A�蕪���ɂ����B

�@�܂��ߔN�̐M�Ɗό��ɂ��āA���{�����͒����u���n����v�ŁA�u���Ȃ鏄��ҁv�Ɓu���Ȃ�ό��q�v�ɓ��錩���͒ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă���A�u�M�Ȃ�����ҁv�������Ă������������Ă���B

�@���{�����́u�����������{�̏@���I�ȕ����܂���ƁA�M�҂Ɗό��q�����S�ɐ���������͓̂���B�܂��A���{�l�ƖK���q�ŋ��z��ς���ƁA���ʂ̖����o�Ă���B��d���i�̓������c�_�����Ȃ�A�w�Z���x�Ɓw�Z���ȊO�x�Ƃ����������ɂȂ邾�낤�v�Ƙb���Ă���B

|

|

| ��905 / �e�L��)

| �@�ԃi�X��~���E�K�A�ԂȂǂŐ_�`������@�k��V���{�Łu�������Ձv�n�܂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(912��)-(2024/10/02(Wed) 15:29:22)

|

�@�H�̎���Ɋ��ӂ���k��V���{�i���s�s�㋞��j�̍�u�������Ձv���P���A�n�܂����B�F�Ƃ�ǂ�̖��Ԃō��ꂽ��������`�i�݂����j�Ȃǂ��A����̖k�쒆�߂��̌䗷���Ɉ��u����A�Q�q�҂�������킹���B

�@�Ղ�͕�������Ƀ��[�c������Ƃ���A���݂͒n��Z���ɂ��u���V�����^�_�`�i�������݂����j�ۑ���v�Ȃǂ��S���B�Ղ�̖��O�ɂ��Ȃ�Ō�`�̓T�g�C���̌s�u�������v�ʼn������ӂ��A�ԃi�X��~���E�K�Ƃ�������⍒���A�Ԃ�����t������B

�@�����͐_�K�Ղ�����A�ߌ�P������A�s�k��V���{���o�������B�Ր_�E�������^�̗���̂����u�P�r�i�ق����j�v�𒆐S�Ƃ������q��P�O�O�l�ȏオ�A��Q���Ԃ����Č䗷���ɓ������A��������`���P�r�i�ق����j���o�}�����B

�@��������`�͂R���܂Ō䗷���Ɉ��u����A�N�ł����邱�Ƃ��ł���B�ҍK�Ղ̂S���͎��q���������B��͂T���܂ŁB

| 600�~400 => 250�~166

1727850562.jpg/70KB |

|

| ��904 / �e�L��)

| �@�ߍ]���l�䂩��̎��ꌧ���ߍ]�s�Łu����G���s��v�@ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(911��)-(2024/10/02(Wed) 15:25:55)

|

�@�ߍ]���l�����������\�吳����̑������Č������u����G���s��v���A���ꌧ���ߍ]�s�܌��n��ł������B�ό��q���X��l���`���I�ȗ��j���}���̌O��s���Â������݂̎U����y���B

�@�s��́A�s��s���H��Ȃǂ̎��s�ψ����Â��铯�n��J���C�x���g�u�Ԃ���ƌ܌��܂����邫�v�̖ڋʍs���B�X���Q�X���ɂ���A�O���l���܂ޑ�l��q�ǂ���P�O�O�l���Q�������B�Ă�т�_���������ߍ]���l��T�[�x�����������x�@���A���كh���X�⏤�Ƃ̖��A���t�i�ł����j�p�Ȃǃ��g���Ȉߑ��ɐg���݁A���l���~�␅�H�̎c�钬�������������B

|

|

| ��903 / �e�L��)

| �@�u�R����v�Łu�������邳���v�{��̐��@�u��s��߂āA��ቻ���v���Ǝ҂̌����́H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(910��)-(2024/10/01(Tue) 16:03:37)

|

�@���s�s���ō��Ăɉc�܂ꂽ�u�R����v�ŁA�s�����ɕ����̃w���R�v�^�[�����ł������Ƃɑ��A�s������{��̐����オ���Ă���B�w���̉���������~�Ɍ}������c�̗��Â��ɑ���`���s���̕��͋C�ɂӂ��킵���Ȃ��Ƃ����l������A�s���̔�s���֎~����V���ȏ������߂��s�c��ɏo����鎖�Ԃɂ��Ȃ��Ă���B

�@�W���P�U����A������_���ꂽ�s���������悤�Ȍ�������ꂽ�B�s�ɂ��ƁA�����@�̃w���^�q�ɔ������̂ŁA�x�@����h�A�̊W�ł͂Ȃ��Ƃ����B���Ԃ̗V����s�Ƃ݂��A�w�i���c�C�b�^�[�j�ł́u����̂�߂Ăق����v�u�������邳���v�Ȃǂ̓��e������A�u����͐M�s���ł���Ƃ���������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̎w�E���������B

�@���������s����̐��܂��A����F���s���͓��Q�O���̒���Łu�s������捁i�����Ђj�Ȋ��̒��ōs����̂͋��s�ɂƂ��đ�Ȃ��Ɓv�Əq�ׂ��B���Q�W���ɂ͎s���ɂ��s�c��ւ̒�o����A�u�i����́j���~�̏@���I�K���ł���A�s��s�ό�������i���O�ŔȂǂ́j��ԏ������Ăт����Ă���̂ɁA����Ȏ��g�݂����������̂悤���v�Ƃ��āA�s�ɔ�s�����̏�ቻ�����߂��B

�@����Γ����̃w���͍�N���s�����瓯���悤�ȋ^��̐����オ��A�s���̉^�q��Ђ����L����R�@���V����s�������Ƃ��������Ă���B���N�V���A�����S���e�ۑ���ł���u���s�R����ΘA����v�͎s���̃w���|�[�g�^�c���Ǝ҂ɑ��A�w�����Ǝ҂̗������ւ̒����l���Ă��炤�悤�����Ő\�����ꂽ�B

�@�^�q��Ђ̃O���[�v��Б�\�͎�ނɑ��āA��N�ƍ��N�̉^�q�ɂ��āA�l�q�����Ђ̋@�̂������^�����A�s�������Ԃ̂Ƀp�C���b�g��h�������Ƃ��āA�u����Ίϗ�����悵����ł͂Ȃ��A�l�̈˗��ɉ������B�@�I�������Ȃ��˗���f�邱�Ƃ͉�Ђ̐M�p�Ɋւ��v�Ƌ����B�u������ό������ɂ��Ă���̂̓w���ȊO�ɂ�����v�Əq�ׁA�w���̊֘A���Ƃ����Ɏ��l�����߂邱�Ƃɋ������_���Ă���B

| 600�~403 => 250�~167

1727766217.jpg/29KB |

|

| ��902 / �e�L��)

| �@���s�s�Ƒ�Îs�A9���́u�ُ�Ȏc���v������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(909��)-(2024/10/01(Tue) 16:00:28)

|

�@���ϋC���͊ϑ��j��ō��A8���̕��N�l������

�@���N�X���A���s�{�Ǝ��ꌧ�̑S�P�V�ϑ��_�ŁA�����ϋC�����X���̊ϑ��j��ō����L�^�������Ƃ��P���A�C�ے��̃f�[�^���番�������B���s�s���Îs�ȂǂU�ϑ��_�́A�W���̕��N�l������u�ُ�Ȏc���v�������B

�@�C�ے��ɂ��ƁA���N�X���̕��ϋC���͋��s�s���Q�W�E�U�x�A��Îs���Q�V�E�T�x�ŁA�Ƃ��ɕ��N�l���S�E�Q�x����A�ϑ��j��ō��ƂȂ����B�W���̕��N�l�͋��s�s���Q�W�E�T�x�A��Îs���Q�V�E�R�x�ŁA�ʏ�̂W�����������X���ƂȂ����B

�@���s�n���C�ۑ�ɂ��ƁA�V���ȍ~�A�����m���C���̐��͂������A�g�C�̗����������Ă���B�܂��A���{���̕ΐ������k�Ɏ֍s���Ă���A��N����̒g�C�������������Ă����ԂƂ����B����ɁA�����I�Ȓn�����g����C�����̏㏸���e�����Ă���Ƃ݂���B

�@���s�{�Ǝ��ꌧ�ł͑��ɁA���m�R�s�Q�V�E�P�x�ƕ��ߎs�Q�V�E�Q�x�A��Îs�쏬���Q�V�x�A�����s���ÂQ�U�E�U�x���A���N�X���̕��ϋC�����W���̕��N�l�����B

�@�܂��A�D�V�̂��߉J�����Ȃ��A���̑��~���ʂ́A���c�ӎs�R�P�~���╟�m�R�s�S�T�~���A���O��s�Ԑl�P�U�E�T�~���A���ߍ]�s�Q�P�E�T�~���ȂǁA�W�ϑ��_�łX���̊ϑ��j��ŏ��������B

|

|

| ��901 / �e�L��)

| �@�u���������Ձx�c�܂��@�����_�{�̐_�O�ɒ����[ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(908��)-(2024/09/30(Mon) 15:16:13)

|

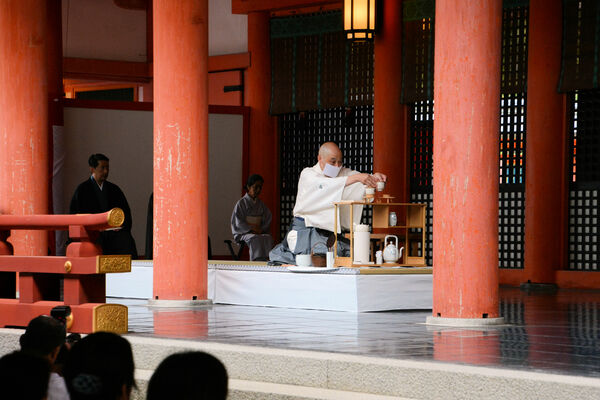

�@���s�s������̕����_�{�łQ�X���A�P��́u���������Ձv���c�܂ꂽ�B��T�O�l���Q�����ȕ��͋C�̒��A�ƌ����_�O�Œ�������A�����̔��W�Ɍ����Ďv����V���ɂ����B

�@���������̕��y�ƕ����p����ڎw���A�܂̗��h�����N�������ŕ����_�{�ƂƂ��ɍÂ��Ă���B����́u�̒��{���v�ƌ��̓n粑�˂���i�T�S�j����d�����B

�@�{�a�ʼnc�܂ꂽ�ՋV�ɂ͊e���h�̊W�҂炪�Q��B��y���t�ł�ꂽ��ɓn粂��_�O�ɐ݂���ꂽ��Œ��̐F���⍁����m���߂ē����݂ɒ����ŕ�[�����B

| 600�~400 => 250�~166

1727676973.jpg/58KB |

|

| ��900 / �e�L��)

| �@�_���b���̕��x�����u���K��v�O�Ɍm�Ñ��d�グ�́u�傴�炦�v�@�|���W���^�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(907��)-(2024/09/29(Sun) 16:42:43)

|

�@�ԊX�E�_���b���̏H�̕��x�����u���K��v�i�P�O���Q�`�V���j��O�ɁA�m�Â̑��d�グ�ƂȂ�u�傴�炦�v���Q�W���A���s�s���R��̋_���b���̕�����ł������B�|���W�������{�ԂƓ����ߑ��ŕ����A�U��⏊����m���߂��B

�@���K��͐V����㉉����t�́u�s���ǂ�v�ƈقȂ�A������㗬�ɓ`���Ȃ𒆐S�ɁA���X�̐��i�̐��ʂ������镑��B���N�͌|���W��V�V�l���o�����A�P�Q���ڂ�����ւ��łU���ڂ����㉉����B

�@�傴�炦�́A���W��W�l�ɂ��u�P�O�Ёi�Ђ߂���j�v����X�^�[�g�B�_�y���̂߂ł����Ȃ��A�䕼��U��ۂ���ɕ������B�_���䂩��ŁA�̕���ł��m����S�����ނɂ����u���ӎR�i�Ƃ�ׂ�܁j�v�Ȃǂ��������B

�@�q�Ȃ���́A�����ƌ��̈�㔪��コ��炪��������߁A�p���◧���ʒu�Ȃǂ��w�����Ă����B����コ��́u�Ⴂ�l����x�e�����܂ŁA���ꂼ��̔N��̉Ԃ���������悤�ɁA�撣���Ăق����v�ƌ�����B

�@�A���ߌ�S���J���B�P���ȂP���~�A�Q���ȂW��~�A�R���ȂU��~�B�_���b���̕���O�V�T�i�T�U�P�j�P�P�P�T�������̂݁B

| 600�~301 => 250�~125

1727595763.jpg/48KB |

|

| ��899 / �e�L��)

| �@�H�̕������u�剀�V��v�Ȃ��Ȃ��Ă��X���Œ����V���[�@���l�s��10�����J�Â� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(906��)-(2024/09/25(Wed) 17:17:52)

|

�@��҂�ɂ�钅���V���[�u���l������������ �`�v�`�q�c�r�i�����̃A���[�h�j�v���A�P�O���P�Q���Ɏ��ꌧ���l�s���S���ŏ��߂ĊJ�����B�H�̕������Ƃ��Ė�S�O�N�ɂ킽���Ďs���ɐe���܂ꂽ�u���l�����̑剀�V��v�������p���C�x���g�ƂȂ�B

�@���s�Ȃǂ����s�ςɎQ�悷��u���l�o���܂�v�̍Â��̈�Ƃ��ē��A���[�h�^�c�ψ���J�Â��A�ߑO�P�O������ߌ�S���܂Œ����Ɋ֘A���������̃C�x���g���Â��B���C���̂����̃A���[�h�͌ߌ�P�����璷�l��V�\�Q���ōs���A�������w�Ԋw���炪���삵���Ǝ��̃f�U�C���̘a������I�����B�����ȑ̌��Ȃǎs���������p�ŎQ������u�J���`���[�u���v��A�n���̈��ݔ�ׂȂǂ�����B

�@�a���U���Ȃǂ�ړI�ɂP�X�W�S�N����J�Â���Ă��������V��́A�Q���҂̌����Ȃǂ𗝗R�Ɂu���N�͂�������x�~���A���͂���C�x���g�𗈔N�ȍ~�J�������v�ȂǂƂ��Ďs���{�N�x�����\�Z�ĂŊJ�Ê֘A��̌v����������Ē��~�ƂȂ����B�s�����v�㌩����̈ӌ����J�ÊW�҂Ɏ��O�ɒm�点�Ă��Ȃ��������Ƃ���A�o���܂���s�ϊW�҂Ȃǒn���o�ϊE���s�ɕs�������������Ԃ������A�P���Ƃ��ē��A���[�h�J�Â����サ���B

�@�A���[�h�J�Âɂ������Ă��s�͍���A�⏕�����������B�т킱�r�W�^�[�Y�r���[���[�́u�k���n��U�q���i�C�x���g�J�Õ⏕���v�S�T�O���~�ƁA�s�Ȃǂł���u�S�������i���j�������Ζk�n��U�����c��v����̈ϑ����P�O�O���~���[�Ă���B

�@�₢���킹�͓��A���[�h�^�c�ςO�V�S�X�i�T�R�j�Q�U�T�O�B

|

|

| ��898 / �e�L��)

| �@��Îs�̑�g��ՂŌÕ�����̐{�b��q������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(905��)-(2024/09/25(Wed) 17:14:35)

|

�@���ʂɐ��Ă��̊�A�Ă��グ�r���ɓV������H

�@��Îs�͂Q�T���A�Õ��`�ޗǎ���̗q�ՂƂ݂���u��g��Ձv�i�^��S���ځj�ŁA�{�b��̗q�R����������Ɣ��\�����B�o�y�i�̓�������A�U���I�O�������P�O�O�N�ɂ킽���Đ{�b�킪�Ă���Ă����Ƃ݂���Ƃ����B�q����͏Ă��グ��r���̔t�i���j�Ȃǂ���ʂɏo�y���A�s�������ی�ۂ́u�Õ�����̐{�b�퐶�Y�Z�p���l�����ŏd�v�Ȏ������v�Ƃ��Ă���B

�@�s���^���̉��ǍX�V���Ƃɔ����A���N�P���������ɂ����g��Ֆ�X�Q�O�������[�g���������B���������R��̗q�́A�Ζʒn�𗘗p���ăg���l����ɂ����Ă����B

�@���̂����A�ł��Â��q�i�R���q�j�́A�����U�E�V���[�g���A�ő啝�Q���[�g���B�q���ǍD�ȏ�ԂŎc���Ă���A���ʂɂ͐{�b���P�O�O�_���c���Ă����B���Ă��̊���܂܂�Ă���A���ۂɂ��Ɓu�Ă��グ��r���ɉ��炩�̗��R�œV�䂪�������A���o���Ȃ��Ȃ����ƍl������v�Ƃ����B

�@�{�b��́A�S���I���`�T���I�����ɒ��N������������炳�ꂽ�d���̓y��B��g��Ղ̎��ӂɂ͑����̌Õ��Q��W��������A����܂ł͂U���I�㔼���畛���i����p�i�Ƃ��Ďg����{�b�킪����Ă����Ƃ݂��Ă����B

�@����̒����ł́A�U���I�O���ɐ���ɍ���Ă����`��̔t�Ȃǂ����������B�V���I�̏��߂���Ƃ݂���o�y�i������A��P�O�O�N�ɓn���ĉғ����Ă����ƍl������Ƃ����B����ɁA���Ă��̐{�b��̒��ɂ́A�ӂ����d�˂���ԂŎc���Ă���t���������B�{�b����ǂ̂悤�ɗq�ɋl�߂ďĂ��Ă�������m�邱�Ƃ��ł���S���ł���������Ƃ����B

�@���s�{����̕H�c�N�Y�����i���{�l�Êw�j�́u�{�b�퐶�Y�҂̎��Ԃ�ϑJ�ɔ��邱�Ƃ����҂ł��A�Õ��������̎�H�Ɛ��Y���l�����ł̏d�v�Ȕ������v�ƕ]�����Ă���B

�@�s�͂Q�W���ߑO�P�O���`�ߌ�R�����ɁA��ʌ����̐������^�����̓���Ք��@��������ŊJ���B�\�����ݕs�v�A�����B

| 600�~407 => 250�~169

1727252075.jpg/51KB |

|

| ��897 / �e�L��)

| �@���s�s��������̏a�ؑ�ɖ{�C���[�h�A10������u�֎~�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(904��)-(2024/09/25(Wed) 17:01:36)

|

�@���s�s�͏H�̊ό��V�[�Y�����}����P�O���P�O�������Q�J���ԁA�s�c������ό����ԏ�i���R��j�ŁA���Ɨp�Ԃ�^�N�V�[�̗��p���֎~���邱�ƂɌ��߂��B���ӓ��H�̏a�ؗ}�~��}�邽�߁A�ό��o�X�����̎��O�\�ɐ�ւ���B���O���m���O�ꂳ��Ȃ��ƁA���ԏ��T���u�������ʁv���N���ċt�ɏa�����������˂��A�s�͂o�q�ɖ�N�ɂȂ��Ă���B

�@�������ɋ߂�������ό����ԏ�ȂǁA�s���S�J���̎s�c�ό����ԏ�͊ό��V�[�Y���𒆐S�ɖ��ԂƂȂ�A���ӂł͒��ԏ��T���}�C�J�[�ɂ��a���������Ă����B

�@�s�͍�N�P�P���̂P�J���ԁA������Ɨ��R�̊ό����ԏ�ŁA���Ɨp�Ԃ̒��ԗ������P��Q�P�O�`�R�Q�O�~�l�グ�����B�������A���ӂ̏a�͉�������Ȃ������Ƃ����A���H�̓o�X�����S�\�ɂ���ƂƂ��ɁA���Ɨp�Ԃ�^�N�V�[������Ȃ����Ƃɂ����B���Ԃ͂P�O���P�O���`�P�Q���P�O���B

�@�����}�C�J�[�̒��ԏꗘ�p��S�ʓI�ɋ֎~�ɂ����ꍇ�A����m��Ȃ��ό��q�����Ɨp�ԂŖK��A�������ďa���������鋰�������B�s�́A�����ԏ�̗��p���ł��Ȃ����m�����ӂ̓d���Ɍf�����A���m��}���Ă���B�^�N�V�[�ɂ͎��ӂ̓����ԏ���ӂł̏�~��A���Ԓ��ԏ�̗��p���Ăт����Ă���B

�@�܂����y��ʏȋߋE�n�������ǂ͂P�P������A�������ȂNJό��n���ӂɂ��鎞�ԑ݂����ԏ�̎��O�\��V�X�e���̉^�p���J�n�\��ŁA�s���]�Ԑ������i���́u���炩���ߐ�������ӂɗ��鎩�Ɨp�Ԃ����炵�A�H�̊ό��V�[�Y���̏a�⍬�G���ɘa���������v�Ƃ���B

�@���R�̊ό����ԏ�ł́A�P�O���P�O������Q�J���ԁA��N�Ɠ����l�グ���ƂȂ�Q�P�O�~���̂P�Q�T�O�~�Ŏ��Ɨp�Ԃ������B

|

|

| ��896 / �e�L��)

| �@��O�s�ʼnԉΑ��@�H�̖��ʂ�2�甭�̑�ւ�h���[���V���[ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(903��)-(2024/09/24(Tue) 17:53:57)

|

�@�H���̓��̂Q�Q����A���s��O�s�ԉΑ����ؒ��̑剁���тŊJ���ꂽ�B���₩�ȕ��������͐�~�ɁA�s���O����吨�̐l���W�܂�A�H�̖����ʂ��Q�甭�̑�ւ�h���[���V���[�����グ���B

�@�s���H��Ȃǂł�����s�ψ���̎�ÂłV�W��ځB�����m�푈�̐�v�҈ԗ�Ƃ��ĂP�X�S�V�N�Ɏn�܂�A�W���̂��~�ɑ����Ă������A������x���̐l��m�ۂ̂��߁A���N����H�Ɉڂ����B

�@�ߌ�V���߂��ɓ��ė������n�܂�A��c�Ɋ��ӂ����������B�����h���[���V���[�́A�P�O�O�@�̕ґ�����������Ȃ����щ��A�����̃C���X�g��u���v�̕������Èłɕ����ׂ��B

�@�ł��グ�ԉł́A�����U�O���[�g���Ŕ��a�Q�T���[�g���̑�ւƂȂ�Q���ʂȂǂ����������������A���ɋP�����B�i�C�A�K���ԉł́A���ꗎ����ΉԂ����ʂɉf��A�͐�~�ߐs�����ϏO���A�H���ɐ�����Ȃ���y���B

�@���H�̉����A�Z���ɂ��u���s���悳�����v�Ȃǂ̉��y�X�e�[�W���ɂ�������B

| 300�~212 => 250�~176

sep027.jpg/22KB |

|

| ��895 / �e�L��)

| �@���ߎs�̂����ɂ���u�̃|�X�g�v�Ƃ́@�S���Ȃ������̐l�֎v���͂��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(902��)-(2024/09/23(Mon) 16:49:28)

|

�@�S���Ȃ����l�Ɉ��Ă��莆���t����u�̃|�X�g�v��u�����s�{���ߎs�k�z�̑吹���łQ�Q���A�͂�����S�T�O�ʂ̂����グ���{���c�܂ꂽ�B�����i�Ƃ�����j�����l���T�O�l���̐l�����̂B

�@���������ɂ́A�ΐF�ɓh�����̂Ȃ���̉~���̃|�X�g������A�Q�O�P�X�N����S���Ȃ����l�ւ̎莆�����Ă���B�J�������A�t�ƏH�̔ފ݂ɂ����グ���s���Ă���B

�@���̓��A���J���~�钆�A�̏オ��얀�d�i���܂���j�ɒh�Ƃ炪�P�ʂ��莆�����ׂĂ������B�������O�Z�E�炪�njo���A�Q��҂͐Â��Ɏ�����킹�Ă����B

|

|

| ��894 / �e�L��)

| �@���s�s���̃h�^�ɂ���u�Ō�̔鋫�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(901��)-(2024/09/23(Mon) 16:35:22)

|

�@�Z���ɂ���Y�ꋎ���A����Ȃ����j�Ƃ�

�@�P�Q�O�O�N�����̓s�̂ǐ^�ɂ���Ȃ���A�d�w�I�ȗ��j�����܂�m���Ă��Ȃ��u�Ō�̔鋫�v������炵���B��Ղ⎛�ЁA�Y�ƁA�����t�܂ŁA���ł���炵�̒��ɐF�Z�����j�������������A�Z���ɂ���Y�ꋎ��ꂽ���A����Ȃ����j�������Ƃ����B���H�A���̒n��ԗ��I�ɒʎj�ŏЉ�鏑�Ђ��o�ł����B���҂�K�ˁA�ꏏ�ɏ������B

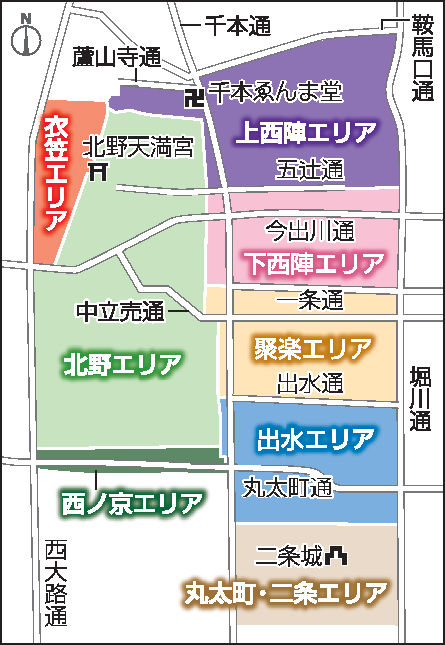

�@�ǂ��ƂȂ����a�̕��͋C���Y�����s�s�㋞��A�k�쏤�X�X�B���Ďs�d���s����������{�������̌����_����A�[�P�[�h��i�ށB�w�肳�ꂽ�w�l���X�u�Ƃ��v�̓X���ŁA���҂��o�}���Ă��ꂽ�B���s���Ȃǂ��肪���m�g�j�̐l�C�ԑg�u�u���^�����v�Ő��w���ē��������Ƃ����钹����L����i�S�U�j���B���䂳��͑����A�u�鋫�v�̒n�}�����ɍL�����B

�@�u�k��Ɛ��w�ł��v�B�������鋫�H�B�˘f���n�}�߂�ƁA�k��E���w�n�悪�u�㐼�w�v�u�ڊy�v�u�ߊ}�v�ȂǂW�G���A�ɕ������Ă����B���j�╶���܂������ނ��Ƃ����B

�@�k��E���w�ɐ��܂��������䂳��́A���X�X�Ɋό��q���Ăэ��ލ���l���邽�߁A�Q�O�O�V�N����n��̗��j�n�߂��B�����A�k��E���w�͊ό��G���Łu���t�G���A�v��u���R�G���A�v�̒��ɂ킸���ɏЉ��邾���́u��v�B�}���قɌ������ƁA�����ǂɓ˂����������B�u�k��v�Ɓu���w�v�͒f�ГI�ɘ_���ȂǂŌ���Ă��Ă��A�ʎj�ŏЉ��{�������S�̑���������Ȃ��B���ǁA����n��̌ØV��K�˕����Ęb�����A�����ꂽ�_����Ï�����������X���n�܂����B

�@�����ɁA���䂳��͌����҂�o�ŎЂɖk��E���w�̖{�������Ă���Ȃ����ƑŐf�������A�S�Ēf��ꂽ�B

�@�Ȃ��k��E���w�ɂ́u�ʎj�v�I�Ȗ{�������̂��B���䂳��ɂ��ƁA���R�͕��G�Ȓn��̋��E��Z���̋C���ɂ���Ƃ����B�k��E���w�́A�k��V���{�ƍ��{�_�ЂŎ��q�n�悪���m�ɕ�����A�������Ⴄ�B���̏�ɓ���̎Y�Ƃ��W�ς����u�㎵���v��u�痼�P�ҁv�Ȃǂ̒n�悪�d�Ȃ�A�ߑ�ɂ͏��w�Z��̈Ⴂ��������ĕ��G���𑝂����B�u���ꂼ�ꂪ�Ɨ����n��ւ̌ւ�∤���������A�Z���ɂ͂ق��ƈꏏ�ɂ��ꂽ���Ȃ��A�Ƃ����v��������B�O���̌����҂����͐G��ɂ����̂����v

�@�������A���䂳��͈�̎��������o�����B�P�T�V�R�N�A�D�c�M�����㋞�Ɖ����̏Ă��ł��𖽂���ƁA���ꂼ��̏Z�������͏Ă��ł����~�����肵������サ�����A�k��E���w���܂ޏ㋞�����Ă�����ꂽ�B�u�M���ɋ��������Ȃ��̂����������ꂽ�̂ł́B�ւ荂���n��Ȃ�ł��v�B�j���ɉ��������̏Z���̎v���ɂ܂ōl�������点�Ă̕��͂ɂ́A�����͂�����B

�@�X���o�āA�X�����ɏo������ƁA���䂳��̓��̒��̖c��Ȏj���ƁA���S�l�̌ØV���畷��������v���o��`�����A�����Ɏc�鍭�Ղƌ��т��B��������ȍ~�A�����푈��̕s���܂ł��̒n����̒��S���������ƁA�k��V���{�����̉��̐X���o�_�̈������͂��ߌ|�\�̃��b�J���������ƁA��ۂ⍂�����A�O�_�}�[�g�Ȃǂ̕S�ݓX��s�s��s������A�˂Ă������ƂȂǁA���X�ƌ����B�L�����i�E����j�̍���E���ӕ�F����v�ґ������Ƃ͖k�씒�~���̖k��p���Ղɂ������Ƃ����w�����L�͂ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�A���m�̗��̍ہA���R���쒩�̓V�c�̖�����ꎞ���u���w���v�Ƃ��ėi���������ƂȂǂ��܂�m���Ȃ������܂ŁA�W�������Ǝ�������f�����y�n�̗��j�ƍ����d�Ȃ�A����𗷂��Ă���悤�ȍ��o�ɂƂ����B

�@�P�O���S���ɏo�ł����u�����l����������B���ʂ��������@�`���̈Ł`�k��E���w�E�Ō�̔鋫�t�����e�B�A�v�i���{���o�ŁA�P�V�U�O�~�j�ł́A�ꕶ���ォ�猻��܂ł̖k��E���w�̗��j�����㏇�ɂ܂Ƃ߁A�����̃R������N�\�A�k��E���w�̒����l�̕�ꗗ�\�܂Ōf�ڂ���B

�@�n��ł́A�ŌË��̒��Ƃ����ꂽ�̂��͂��߁u�ɉh�̖��c�v�͋}���Ɏ����A�ߑ㉻���،��ł��鍂��҂������Ă���B�ő�����������䂳��́u���A�܂Ƃ߂Ă����Ȃ��ƒN��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���̖{���A���ɒ��ׂ����Ǝv���l�����̃X�^�[�g�n�_�ƂȂ��Ăق����v�Ƃ��Ă���B

| 445�~645 => 172�~250

1727076922.jpg/83KB |

|

| ��893 / �e�L��)

| �@���낻�뎟�̋G�߂ց@�ޗǂ̌������Ńn�M���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(900��)-(2024/09/22(Sun) 17:35:08)

|

�@���傤22���͓�\�l�ߋC�̈�u�H���v�B���Ɩ�̒������قړ����ɂȂ�A���̓������ɓ��̏o���x���A���̓��肪�����Ȃ�B�ފ݂̒����ɂ�����A�u�����������ފ݂܂Łv�Ƃ������t�����邪�A�H�̓��������҂������B

�@���̎����A�����ȉԂ����������n�M�B�ޗǎs���@���̌������ł��������}���Ă���B�H�̎����̈�Ŗ��t�W�ɂ��������r�܂�A�Â�����e���܂�Ă���B�}����ĔӉĂ���H�ɂ����A�Ԏ��F�A�܂��͔����Ԃ��炫�ւ�B����������܂Ŋy���߂����B�ڂ����͓����A�d�b0742(23)1377�B

|

|

| ��892 / �e�L��)

| �@���厛���@�����őm�V�̑b��12��o�@�����L�^�̉Ѝ��Ղ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(899��)-(2024/09/20(Fri) 16:22:53)

|

2024/09/20(Fri) 16:25:04 �ҏW

�@�ޗǎs�G�i���̓��厛��19���A�u���E�O�ʑm�V�Ղ̔��@�����ŁA�m�������������m�V�̑b��12������o�����Ɣ��\�����B�����ɋL�^���c�镽������Ɛ퍑����̌v3��̉Ѝ��Ղ��m�F�B2��̍Č����ɂ͓ޗǎ���̑n�����Ƃقړ����ꏊ�Ō��Ē����Ă������Ƃ����������B�����́u�m�V�Ƃ��Ă͑傫�ȑb�ő�K�͂Ȍ������������Ƃ�������v�Ƃ��Ă���B

�@�u���E�O�ʑm�V�͑啧�a�̖k���Ɉʒu���A�O�ʑm�V�͍u���̖k�����̎O�����u�R�v���`�Ɉ͂ނ悤�Ɍ����Ă����B

�@������2022�N�x����A��ɂ��Z�H�őb���I�o���Ă����m�V�̈�\��ی삷�邽�ߌ�ݍH�������{�B24�N�x�̍H���O�̒����Ƃ��āA�����ƓޗǕ������������A���������l�Êw�������ł��锭�@�����c���A�u�������̑m�V����n�A��̉�����90���[�g�����������B

�@���̌��ʁA����11�E7���[�g�����̑b��5��ƁA��k30�E6���[�g�����̑b��7����m�F�����B�b�Ώ�ʂɉ~�`�ɑ���o�����u�����v�̒��a�͖�90�Z���`����A���̏�Ɍ����Ă������͒��a60�Z���`�قǂ������Ɛ���ł���Ƃ����B

�@�b�̎��͂ł́A�ēy��Y���͐ς���3��̉Ѝ��Ղ����������B�����ɋL�^������A���������917(����17)�N�ƁA���d�t(�����Ђ�)�̓�s�Ă�������������1180(����4)�N�A�퍑�����1508(�i��5)�N�̉АՂƍl������B

�@�b�͏ꏊ���������Ղ��Ȃ��A����Ǝ����̉Ќ�̍Č��͂ǂ�����n�����Ɠ����ꏊ�P���Ă����B

�@���n�������21���ɊJ�Â���B�ߑO9�����`�ߌ�3�����B���J���s�B���ԏ�͂Ȃ��B

|

|

| ��891 / �e�L��)

| �@�������Ղŋ���ԕ`���ꂽ��́u�y�Ǐ�y��v������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(898��)-(2024/09/20(Fri) 16:16:34)

|

�@���s�{�������s�A23�N�x�̔��@����

�@�������s�����������Z���^�[�̒������ʕ�X���P�S���A���s�{�������s�V�_�S���ڂ̒��������قł������B���֓���̍��i�������j�i������j�����@���ꂽ�����ȂǁA��N�x�̎�v�Ȑ��ʂ��Љ�ꂽ�B�s����U�O�l���Q�������B

�@�P�S�J���Ŏ��{�������@�����̂����A�V�J���ɂ��āA���Z���^�[�̒����F�v�����ǒ��Ɨ�ؐ��厖���A���@����̎ʐ^��G�������Ȃ����������B

�@�������Ս�����U�V�R�������ł́A����������̑�n���a��Ë��i����j�A�����̒����Ȃǂ��������ꂽ�B�������ɂ��P�i���߁j�̐����t����������A�q�ɂ��Ə�Ƃ��Ďg��ꂽ�Ƃ݂���Ƃ����B��������͍��̂ق��A��Ɂu�_�܁v�Ə����ꂽ���̘o�i���j��A����Ԃ������ŕ`���ꂽ�y�Ǐ�̓�̓y��Ȃǒ������╨�����@���ꂽ�B���������ǒ��́u��̓y��͗ޗႪ�Ȃ��������v�Ƙb�����B

�@�܂���m����גˌÕ�����A�������ォ�犙�q����̈╨�Ƃ��Č���������v�̐����Љ���B

�@���ɂ͏o�y�╨��R�O�_�����B�Q���҂͊ԋ߂Ɍ��āA�M�S�Ɏ��₵�Ă����B

|

|

| ��890 / �e�L��)

| �@�u���̓s�v�������̍��ՁA�z��̖k���Ŋm�F�@�]�������k���ɍL����̂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(897��)-(2024/09/20(Fri) 16:15:04)

|

�@�������Ղ̖k���ɗאڂ��鋞�s�s���̈�ՂŁA�W���I���̓��H�ƍa�A���`���̍��Ղ����@�����Ō��������ƁA�s�����������������i�������j���P�X�����\�����B���͒������̏��H�Ɠ�����������A�߂��Ɍ����Ղ��������B����܂ł̑z����k���ɒ������悪�L�������\���������Ă���A�u�������̌`���l�����ŐV���Ȏ肪����v�Ƃ��Ă���B

�@�������ɂ��ƁA���������a�͓��H�̑��a�ŁA��k�����̂P�{�Ɠ��������̂Q�{���������B��k�̍a�͒������́u����V�V�ԏ��H�v��k�ɉ��������̓����a�Ɣ��f�ł���B���������̍a�Q�{�͕��s���A���̓��ƌ������铌���H�̗����a�ɂȂ�B�����������P���[�g���A�[���S�O�`�T�O�Z���`�ŁA��k�͖�T�O���[�g�����A�����͂Ƃ��ɖ�P�O���[�g�������m���߂��B���������̍a�̊Ԋu����H�ʕ��i��X���[�g���j��������A�������̏��H�̕��ƈ�v����B

�@������\���o�Ă����̂́A����̖k���Ƃ����u�k���ɑ�H�v����k�ւP���i��P�Q�O���[�g���j�̒n�_�B���̋߂��Ɍ����ՂƂ݂��钌����������Ă���B

�@�ߋE��̖ԐL�狳���i���{�l�Êw�j�́u�ߋ��ɂ��k���ɑ�H���k�ŋ���̏�V�Ɋւ�铹�H���a�͌������Ă��邪�A����͌����_���o���̂��傫���B���悪�k�x�ɓW�J���Ă����̂͂قڊm�����B�������͒����`�������Ƒz�肳��Ă��邪�A��������������Ƃ����w�s�s�v��x�����������ǂ������܂߂Č������K�v������v�ƕ]�����Ă���B

�@����͂i�q�������w�i�����s�j�̓쓌��Q�O�O���[�g���B���H�����ɔ����A���N�R���܂Ŗ�Q�畽�����[�g���ׂĂ���B���n������Q�P���ߑO�P�O�������炠��B�����̘A����͌���S���̌g�тO�W�O�i�S�W�T�S�j�W�X�U�Q�B

|

|

| ��889 / �e�L��)

| �@���s�ɂ������u���̓s�v�ʼn���I���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(896��)-(2024/09/20(Fri) 16:12:53)

|

�@�������Ղ̖k���ɗאڂ��鋞�s�s���̈�ՂŁA�W���I���̓��H�ƍa�A���`���̍��Ղ����@�����Ō��������ƁA�s�����������������i�������j���P�X�����\�����B���͒������̏��H�Ɠ�����������A�߂��Ɍ����Ղ��������B����܂ł̑z����k���ɒ������悪�L�������\���������Ă���A�u�������̌`���l�����ŐV���Ȏ肪����v�Ƃ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

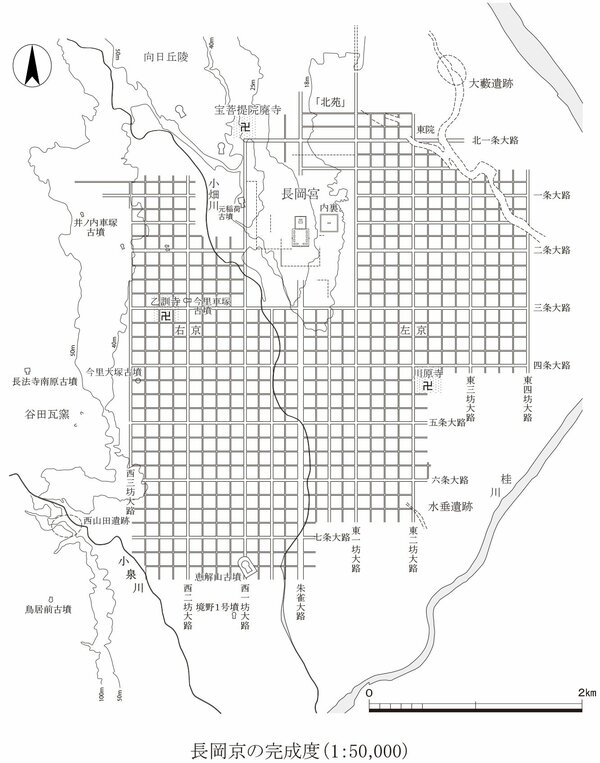

�@�������́A�������Ɠ��������`�̓s�������̂��|�B����̔��@�����n�͒��������O�ꂽ�k�x�Ƃ��ꂽ�Ƃ��낾���A���������Ɠ������H�I�ȓ�����`�X�悪������A����ɋ^��𓊂�������B�u�������̓Ǝ�������������I�Ȕ����v�Ƃ݂���Ƃ�����A���̑O��ɒz���ꂽ�s�Ƃ͈قȂ镜���Ăւ̍��V�����߂錩��������B

�@�V�W�S�N�ɑJ�s�����������́A�����Ȃǂ�k���ɔz�����u�k荁i�ق����j�^�v�Œ����`�̕����āi�����S�E�R�L���A��k�T�E�Q�L���j���P�X�X�O�N��Ɏ�����A���鋞�i�V�P�O�N�j�╽�����i�V�X�S�N�j�Ɠ����悤�Ȍ`�̓s�Ƃ��ꂽ�B�����A���̌�̔��@�����Œ������悩��k�ɉ��т��k�H������������ȂǁA���̌`��G���A�ɂِ͈����o�Ă����B

�@����̒����n�́A���̖k���u�k���ɑ�H�v�̊O�Ƃ���Ă��邪�A������v�킹���\�����������B���������̓��͏��H�Ɠ�������X���[�g���B����������H����k�ɖ�P�Q�O���[�g���ŕ��s���A��̓��̊Ԋu�͊X��P���̈�ӂƓ����B���̏��H�I�ȓ��ƒ������Ă���ɖk�։��т��k�H��A�����ՂƂ������X��Ղ��Z�b�g�Ŋm���߂�ꂽ�B

�@�������̔��@�ɒ��N�ւ�������s�{�����s�����������Z���^�[�̔~�{�N�L�����ǒ��́u���̊O�Ƃ݂Ȃ���Ă����k���ŁA������ꂽ����l�̐������܂ł���X�悪���������Ӌ`�͑傫���v�Ƃ���B�ߔN�̈�т̒������ʂ��d�˂āA�u�k荌^�ł��A�����`�ł��Ȃ��A���E�E�����Ώ̂ɐv�E�{�H�����Ɠ��̕������f�����v�������ԁv�Ƙb���B

�@���J��̚��������������i�Ñ�s��j�j�����n�̖k�������悪�L�������Ƃ̌����ɂ͓������A�u�k�����̋u�˂Ⓦ�쑤�̒Ꮌ�n�ł͊X���z���ɂ����A�n���I�Ȑ���ɑΉ������v�Ƃ݂�B�u�������͏]���̕����Ăɏ����Ĉ�Ղ͈̔͂��߂Ă��邪�A����͖k���ɂ��L���Ē��ׂ邱�Ƃ��d�v���B���̎��ԉ𖾂ɂ́A���X�������Ă��Ȃ��k���̒T���������ɂȂ��Ă���v�B

| 600�~763 => 197�~250

1726816373.jpg/89KB |

|

| ��888 / �e�L��)

| �@���q�吶��37�l���������̍s��Č��ց@NHK��́u����N�ցv���₩��A10���J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(895��)-(2024/09/19(Thu) 15:23:37)

|

�@�����������̓������⎘����Ƌ��̓s����z�O���������ۂ̍s����Č�����C�x���g�̊J�ÂɌ����A�Q������s����̈ߑ����킹���X���P�T���A���s�{�F���s�F���̎s���U�w�K�Z���^�[�ōs��ꂽ�B�������⎘�����̏�����́A�Ԃ�s���N�A�I�����W�F�Ȃǂ̉₩�Ȓ������H�D��A�S��点���B

�@���䌧�z�O�s�̎������v���W�F�N�g���i���c��̎�ÁB�m�g�j��̓h���}�u����N�ցv�ɍ��킹�A�䂩��̒n�̉F���A��ÁA�z�O�e�s�ł��ꂼ��u�������̗��v���Č�����B���ɂ͉A�z�t�i����݂傤���j�═�҂Ȃǂ�����A���Ƃ��ďC�����ߑ��⏬������g���A�����̗l�q��{�i�I�ɍČ�����B�����ƂɎQ���҂�S�������W���A�e�s�̎s�����D�悵�ď��ޑI�l�Ō��߂��B

�@�F���s�ł͂P�O�`�V�O��̂P�P�W�l�̉��傪����A�R�V�l���I�ꂽ�B�Q���҂͂P�O���P�W���Ɉߑ����܂Ƃ��A����R���[�g���A�S����T�O���[�g���̍s��ŁA���s�F���̉F����_�Ђ���F��������ʂ��āA�s�ό��Z���^�[�܂ł̖�P�L��������B���_�Ђł́u�o���̋V�v���s���A�Q���҂��r�{�̂���ӂɏ]���Č��̂悤�ɓ����̗l�q��������B

|

|

| ��887 / �e�L��)

| �@�����̉��A���ʂ�D��Ɋnj��D�@�ޗǁE����r�Łu�я��Ձv |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(894��)-(2024/09/18(Wed) 16:17:01)

|

�@�Â�����1�N�̒��ōł����������Ƃ����u���H�̖����v��17���A�ޗǎs�M�䒬�̏t����Ж��ЁE�я�(���˂�)�_�ЂŁA�`���s���u�я��Ձv(���ۑ�����)���c�܂ꂽ�B��y�������킽�钆�A�nj��D������r������A�����̊ό��q�炪���������B�@

�@�я��Ղ́A�ޗǎ���ɒ�(�݂���)�̋C���������ꂽ�̂�Q�����я�(����)������r�ɐg�𓊂����Ƃ����̎��ɂ��Ȃލs���B

�@�Ԑ��[�s����Ղ̌�A�������ݕӂ肪�Â��Ȃ����ߌ�7�������A��y�̉��F�������ƁA����r��2�ǂ̊nj��D���D��ɉ�V�B�Ō�ɉԐ��r�ɓ����čя��̗���Ԃ߂��B

|

|

| ��886 / �e�L��)

| �@�u����v���l���Ă��鎞�̎������͂���Ȏp |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(893��)-(2024/09/18(Wed) 15:54:09)

|

�@���ꌧ��Îs�̐ΎR���ŏё���Ȃnj��J

�@����������l���̂m�g�j��̓h���}�̕����ɍ��킹�A�������ɂ䂩��̐[���ΎR���i��Îs�j�ŏH�̓W����J����Ă���B�u�������ƂقƂ��̓��v���e�[�}�ɁA���������������R�O�_�����ԁB

�@�W���́A�e����̎������̏ё���ƌ���������G�ŕ\�������撟�i�����傤�j����o�ƂɊւ����ʂ𒆐S�ɕ��ׂ��B

�@�ё���u�����������v�͏c�P�X�O�Z���`�A���P�S�O�Z���`�̑�^�ŁA�����̑O�ŕM����ɕ�����l���鎇������`���Ă���B�����̎����������{����u�������@�v�v�̍ۂɂ́A�{���Ƀ��v���J�������Ă����B

�@���̂ق��A�y�����N�M�́u�������}�v���P�P���㔼����W�������B���̐}�͎������̏ё���Ƃ��ċ��ȏ��ɂ��f�ڂ���Ă���B�N���E�h�t�@���f�B���O�i�b�e�j�ŏW�߂������ŏC�����i��ł���A�C���㏉�̂���I�ڂƂȂ�B���݂́A���N�̑��q���������}�Ɠ����\�}�⓯���T�C�Y�̉��G���g���ĕ`�����A���}�̖͎ʂ��W������Ă���B

�@��������撟�́A�o��l���̏��O�̋{�Ȃǂ̏������������ꂼ��̗���ŏo�Ƃ̓���I�сA�����Z���Ȃ�����ʂ��o���Ă���B

�@�ΎR���̘h�����؍���́A�u�ё���̔w�i��ׂ����\��ɂ��ڂ������Ăق����B�撟�����āA����M���铖���̐l�̐����Ɏv�����͂��Ă��炦����v�Ɗ��҂���B�b�e�ɂ��Ắu�n���̐l���܂ߑ����̕����炲�x�����������A���肪�����v�Əq�ׂ��B

�@�P�Q���P���܂ŁB�L���B�₢���킹�͂O�V�V�i�T�R�V�j�O�O�P�R�B

| 600�~899 => 167�~250

sep023.jpg/153KB |

|

| ��885 / �e�L��)

| �@�������R����Ƃ炷�u���H�̖����v�@�V��Əd�Ȃ蔗�͂�����i�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(892��)-(2024/09/18(Wed) 15:42:35)

|

�@���H�̖����̂P�V���[�A���s�s���͍L������n��A������ł́A������̓V���͂����u�������R��v�i����j�̔w��Ɍ������邭�P�����B

�@�ߌ�T���T�O������A���̎R�ۂ���p�������A�쓌�֏������B��������͐�~����]�������Y�Ŗ]�ނƁA���Ə邪�d�Ȃ�悤�Ȕ��͂�����i������ꂽ�B��͂��ɂ����̌��̖����u�w���̋u�v�ɂ��߂��A�͐�~�ł͎ʐ^���D�Ƃ炪�J�������\������A�U�����̐l�����������~�߂ăX�}�[�g�t�H���Ŏʐ^�Ɏ��߂��肵�Ă����B

�@���N�̖����͂P�W���ŁA�����̏������c�钆�ɂ��A�H�̑��������������Ă����B

| 600�~392 => 250�~163

1726641755.jpg/20KB |

|

| ��884 / �e�L��)

| �@�����̎E����т�1400�̌��@�łɕ����Ԍ��z�I�ȁu�Ԃ����̓��v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(891��)-(2024/09/18(Wed) 15:39:18)

|

�@���s�{�T���s���̎������{�łP�T����A�����ɖ�������Ƃ����u�瓔���v���������B�P�S�O�O�]��̌��œ��������A���z�I�Ȍ��i�ݏo�����B

�@�����̎E������т�Վ��u������v�̍s���̈�ŁA���Ȃ��Ƃ��]�ˎ���ɂ͎n�܂��Ă����Ɠ`���B�����͊e�n�̔����{�Ō����邪�A��ȏ�̌����Ƃ����̂͑S���I�ɒ������Ƃ����B

�@�Q����{�a�O�ɖ��������ꂽ���M�����сA�ߌ�U�����납�玟�X�Ɠ_�B�Ԃ����̓�����łɏo�����A�Q�q�҂͂����ƌ��߂���A�ʐ^���B�����肵�Ă����B

�@�q�b�v�z�b�v�_���X��o�C�I�����A���t�y�̃X�e�[�W�V���[���������B

| 600�~400 => 250�~166

1726641558.jpg/106KB |

|

| ��883 / �e�L��)

| �@�u�_�����n��v�̓����Ώ�Ɂ@�ԊX�炵������̌i�ςɉ��܂� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(890��)-(2024/09/18(Wed) 15:34:05)

|

�@���s�s���R��̋_����ٖk������ϋT��א_�БO�ւƑ��������A�A�X�t�@���g����Ώ�ւƉ������ꂽ�B�_�����̕�����܂�A�W�҂�|���W�������i�ς̌�����j�����B

�@�Ώ�ɂȂ����̂͒ʏ́E�����g���ʂȂǂƌĂ���P�T�O���[�g���̎����B�ʂ�̐�����V�O���[�g���͐Ώ�ƂȂ��Ă������A����H�ʂ܂ł̖�W�O���[�g���̓A�X�t�@���g�ܑ��̂܂܂Ōi�Ϗ�̉ۑ�ƂȂ��Ă����B

�@����A���s�`����|�U�����c�i�������ɍ��c�j���A�s�̐����H���ɍ��킹�Ēʂ�S�̂�Ώ��鎖�Ƃ����B��N�P�Q�������t����A�W�܂�����P�S�O�O���~�ňꕔ���ӂ̓����܂߂ĐΏ�������B

�@�P�Q���̎��T�ł́A�|���W�炪�������Ȃ����ʂ���������A�_�����������g���̒����O�Y�g�������u�����O�̋q�ɋ_�����֑��������Ă��炤�悤�A���X��Z���̋��͂Ȃ��疣�͂��钬���݂��ێ����Ă��������v�Ƃ����������B

�@�����c�͂P�P�����܂Ŋ�t�����Ă���A������ʂ̓��̐ΏȂnji�ό���Ɏ��g�ޗ\��B

| 600�~391 => 250�~162

sep018.jpg/77KB |

|

| ��882 / �e�L��)

| �@���s�{�암�ōő勉�̑O����~���Ō��n������@���X�ɓ����̑s��Ȏp�����炩�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(889��)-(2024/09/17(Tue) 17:14:14)

|

�@���s�{�̎R��n��ő勉�̑O����~���ł���v�Ð�ԒˌÕ��i���s�{��z�s����j�łP�U���A�{�N�x���@�������ʂ̐�����������B�s���O����P�T�T�l���K��A���炩�ɂȂ����Õ��̎p�Ɏv�����͂��Ă����B

�@�T���I�O���ɑ���ꂽ���Õ��͕��u�̑S�����P�V�T���[�g���ŁA�R��n������߂���̕�ƍl�����Ă���B�s����ψ���Q�O�P�S�N�x���琮���Ɍ��������@�������s���A�P�P�N�ڂƂȂ�B

�@����̒����ł́A�O���������̊p�╭�u�ʼn��i�̎Ζʂɕ~���ꂽ���i�ӂ������j�Ȃǂ��m�F���ꂽ�B������ł́A�Q���҂����@��������w�B�����ɋ��͂��Ă��闧���ّ���������̊w���������u�O�����̋K�͂�\���������ŋM�d�Ȑ��ʂ��v�Ɖ�������B

|

|

| ��881 / �e�L��)

| �@���{�ŃI�~�i�G�V�������Ɂ@�H�̎����ł悤�₭�����n�߂�Ă̏I��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(888��)-(2024/09/17(Tue) 17:12:24)

|

�@���s�s������̏��{�ŁA�u�H�̎����v�̈�A���F���I�~�i�G�V�̉Ԃ��������}���Ă���B���F�̃L�L���E�Ȃǂ������ɍ炫�A�K�ꂽ�l�������y���܂��Ă���B

�@���{�͒뉀�̐_���Ō�������ɓo�ꂷ�鑐�Ԗ�W�O���A���A�H�̎�������ĂĂ���B��P�T�O���̃I�~�i�G�V�͂V�����{�ɊJ�Ԃ��A�W�����猩���������Ă���B�n�M��t�W�o�J�}�Ȃǂ́A���ꂩ��J�Ԃ�������ł���A�P�O�����{�܂Ŋy���߂����Ƃ����B

�ߑO�X���`�ߌ�S�����i����͌ߌ�S���܂Łj�B�L���B

|

|

| ��880 / �e�L��)

| �@�R�ȋ�̑s��ȁu�}�o�فv���قց@�����K�ꂽ�@��ł̌��������l�C |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(887��)-(2024/09/17(Tue) 17:07:51)

|

�@���j����L�s�ȉ��~��뉀�Ō���������������Ƃ��āA�����O����l�C���W�߂Ă������s�s�R�ȋ�́u���s�����}�o�فv���X���Q�X���ŕق���B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA����������芪�������ω������̂�����Ƃ����B�W�҂́u���݂����̈���ŁA�ꐶ�Ɉ�x�̎��Ŗ��ɗ����Ƃ��ł����[����������v�ƁA�J�Ƃ���Q�P�N�ɋy�ԕ��݂����݂��߂�B

�@�R�ȏo�g�ŁA�T���t�����V�X�R�u�a���̑S���ψ��㗝�߁A�g�c�Γ��t�ō�����b�߂����؏G���Y�̓@��Ƃ��āA���a�����Ɍ��Ă�ꂽ�B

�@�a���̃V�����f���A�⏑�@������c�������ԁA�E�l�Z�����闓�ԂȂǁA�����ɑ��ʂȈӏ����Â炳��Ă���B

�u�B�ꖳ��̖��v���s�s������̃��[�������X�̑n�Ǝ҂�59�ŋ}���@�l������A���q�����u�Ŕ��v

�@�����l����̊i����Y����B�g�c����N�w�҂̌̔~���҂���̏��A���{��ۂ��`�����u�v�w�~���̏ے��v�ƌ�����߂̓��{��A����̓��R�����̂т傤�ԁA���{��Ƃ̋��{��̝G�i�ւ�j�z��������B�ݐM��琭���E��|�p�E�̊W�҂������K��A���ڊԂŊ��k�����B

�@�Q�O�O�R�N�X���ɋ��s�����}�o�قƂ��ăI�[�v�������B���i���ɂ��މ��~�����łȂ��A��̐^��삪�����s��ȓ��{�뉀��A�ł��ڂɂ��N�₩�ȗm���K�[�f�����l�����������B

�@�ق܂łɌv�W�X�U�g�������B�n���̎R�Ȃɂ䂩�肪����l�͂������A�A�����J��J�i�_�A�h�C�c�A�����ȂǁA�C�O�̐l�̗��p�����������B�P���P�g�݂̑���X�^�C���ʼn^�c���A���Ԃ��������Ă����x���ߑ���ւ������ӌ�������J�b�v����ɂ��D�]�����B�L�K����́u��������������āA�܂��o�邱�Ƃ��������B�w�����ŋ����ł��Ă悩�����x�Ƃ������t����݂ɂȂ����v�ƁA���ꕑ��Ɍg����т����ɂ���B�v���b�V���[���������B�u�ꐶ�Ɉ�x�̂��Ƃł���A��Ɏ��s�ł��Ȃ��B��I���͐������ŁA�g���u�������邪�A�Ջ@���ςɑΉ����A�قƂ�ǃN���[�����Ȃ������v�ƌ��B

�@�Q�P�N�̕��݂ł͈�ې[���o�������������������B���i�͒�����Ȃ��a���Ƌْ��ɉ����A�����������e���œ|�ꂽ�l�������B�L�K����́u�F����A�т����肵�Ă����v�ƐU��Ԃ�B��ނȂ�����ł̃L�����Z��������A�l���̋@�����_�Ԍ����Ƃ����B

�@�i�q�R�ȉw����قNj߂��A�Ɉ͂܂ꂽ�ʓV�n�Ƃ��Đe���܂ꂽ���A�Q�O�N����҈Ђ�U������V�^�R���i���Ō��ɂȂ����B�吨���ꓰ�ɉ�錋�������h�����ꂽ�B�R���i�͎����������A���q���͑����A����̊ȑf���Ƃ���������i�ށB���������̂������Ȃ��l���o�n�߂����Ƃ܂��A�ق����߂��B

�@����̊��p��͌����������A�����͂P�P�N�ɍ��̓o�^�L�`�������Ɏw�肳��Ă���A������ێ�����錩�ʂ��Ƃ����B

�@�ق̕��j�����\��A���Ď����������l���������X�Ɗ�������A���X�g�����𗘗p���Ă����B���}�o�ق̋L�O���ׂ��P�g�ڂƂ��ċ��������v�Ȃ͖��N�K��A�X���ɂ������^��ł��ꂽ�B�����Q�O���N�Ƃ����ʂ̕v�Ȃ������Ƃ����B�ߖڂ��}�����Q�l���ō��̌`�ő���o���A���ꂼ��̋L���ɓ��}�o�ق̑��݂��[�����܂�Ă����ƌ�����B�L�K����́u�{���ɂ��肪�����v�ƌ��t�Ɏ��������߂�B

|

|

| ��879 / �e�L��)

| �@�O���_�Ђ̐_�K�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(886��)-(2024/09/16(Mon) 15:50:25)

|

�@���s�s���R��̎O���_�Ђ̐_�K�Ղ��P�T���A�c�܂ꂽ�B�n��̎��q��O���l���Q�T�O�l���u�ق����ƁA�ق����Ɓv�ƈА��̗ǂ��|�������グ�Ȃ����_�`�i�݂����j�ƌ��g�i����ڂ��j��S���ŗ�������A�܍��L���i�ق����傤�j���F�肵���B

�@�_�K�Ղ̐_�`���s�͒S����s�����璷���r�₦�Ă������A�Q�O�O�R�N�ɕ����B��_�`�ɂ͖P���i�ق������j�̏��肪���킦��悤�Ɏ��n��������̈�䂪�������A�����@��𗈂����q��ɒS����ĎO�\�O�ԓ��܂ŏ��s�����B����H�ʂ̔n�������_�ł͒҉���I����A�Z���炪����𑗂����B

�@�_�`���s�ɎQ�������h�C�c�o�g�̉�Ј��s�[�^�[�\���E�J�C����́u���{�̍Ղ�́A���B�ő̌��ł��Ȃ����͋C������B�����̐l�Əo��Ċy�����v�Ƙb���Ă����B�{�i�̗F�c�d�b����i�T�S�j�́u���܂��܂Ȓn�悩��̎Q���҂������A���C�Â��Ă���v�Ɗ��ł����B

|

|

| ��878 / �e�L��)

| �@�ΐ��������{�Ō����Ɂu�ΐ����Ձv�@�u�O�咺�Ձv�̈�A������K�����肤 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(885��)-(2024/09/16(Mon) 15:48:23)

|

�@���s�{�����s�����̐ΐ��������{�łP�T����������A���Ձu�ΐ����Ձv���s��ꂽ�B�����p�̖�T�O�O�l���Ր_�̔�����_�ƂƂ��ɈÈł̎Q����i�݁A������K����������B

�@�ΐ����Ղ͂W�U�R�i��ςT�j�N�Ɏn�܂����ΐ���������N���ŁA�X�S�W�i�V��Q�j�N�ɓV�c�̎g����������͂��钺�ՂɂȂ����B���s�s�̈��ՁA�ޗǎs�̏t���ՂƂƂ��Ɂu�O�咺�Ձv�Ƃ���Ă���B

�@�_���͌ߑO�Q���A�R��̖{�a�Ŏn�܂����B�ߑO�R������ɂ́A������_���悹���R��̌�P�r�_�`�i���ق����݂����j���A�_�E��u�_�l�i���ɂ�j�v�ƌĂ�邨�����T�O�O�l���]���ďo���B�����܂ƒi���傤����j�̖����肾���𗊂�ɁA�P���Ԃقǂ����Ę[�̓ڋ{�Ɍ��������B

�@�ڋ{�ł������u�i�ق��ׂ��j�̋V�v�ł́A�V�c�É�����̂��������ł���u�䕼���i���ւ����j�v����[���ꂽ�B���g�ɂ��A�V�c�É�����̍��Ƃ̔ɉh�ƍ����̍K�����肤��Օ��̑t����������B���X�ɖ����Ă������A�Q��҂����l�ɐi�ސ_������������B���̌�A�߂��̕�����ł̓E�i�M�ƃh�W���E����u�����s���v���s��ꂽ�B

| 600�~391 => 250�~162

sep016.jpg/56KB |

|

| ��877 / �e�L��)

| �@���s�s�A�ҏ����ƔM�і邪�N��50���ɓ��B�@�����Ŏj�㏉�A�����́u50��50�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(884��)-(2024/09/16(Mon) 15:45:27)

|

�@�C�ے��ɂ��ƁA���s�s�łP�T���A�ō��C�����R�T�E�U�x�ɒB���A���N�T�O���ڂ́u�ҏ����v�ƂȂ����B���N�̋��s�s�͂P�T���[���_�Łu�M�і�v���T�U���ɒB���Ă���A�����̊ϑ��_�Ŏj�㏉�߂āA�N�Ԃ̖ҏ����ƔM�і�̊ϑ����������T�O�������B

�@�C�ے��́A�ō��C�����R�T�x�������ҏ����Ƃ��Ă���B�]���̔N�Ԗҏ������̍����ő��L�^�͌Q�n���ː��s�̂S�U�����������A���������ɕ{�s�����N�X�V���A�P�T�����_�łT�V���ɒB�����B�M�і�́A�C�ے��̌����L�^�ł͂Ȃ����A�Œ�C���Q�T�x�ȏ�̓������W�v���Ă���B

�@���s�s�͍��āA�V���Q�T������P�U���A���Ŗҏ����ƂȂ�ȂNjL�^�I�Ȗҏ��ƂȂ�A�U���ɂP���A�V���ɂP�W���A�W���ɂQ�P���A�X���ɂP�O���̖ҏ������ϑ������B�M�і�͂P�T���ߌ�U�����݁A�V���ɂQ�O���A�W���ɂQ�X���A�X���ɂV���������B

�@�C�ے��ɂ��ƁA���Ă͐����{�𒆐S�ɏ���܂ō��C���ɕ����A�����m���C���̐��͂������A���V�������ċC�����㏸�����B�܂��A���{�ߊC�̊C�����������A�����I�Ȓn�����g�����e�����A�L�^�I�Ȗҏ��ƂȂ����Ƃ����B

�@���������ɕ{�s���P�T���܂łɖҏ������T�V���A�M�і邪�S�X���ɒB���Ă���A�P�T���̍Œ�C�����Q�T�x�������Ȃ���A�ҏ����ƔM�і邪�o���T�O���ɓ��B����B

|

|

| ��876 / �e�L��)

| �@�F���s�Łu�F�����܂�v���Ȃ�V���A�Â��ɂ��₩�Ɂ@10��6���J�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(883��)-(2024/09/16(Mon) 15:42:46)

|

�@���̑b��z������l�������������A�F�����̔��W���肤�`���s���u�F�����܂�v���P�O���U���A���s�{�F���s�F���̉F�����тŊJ�����B�F�����ōP��́u�������i���݁j�グ�̋V�v���s����ق��A���ȂȂǂ��y���߂�B

�@���ƊW�҂ł���F�����Օ�^����N���{���A�V�R��ځB�������珉�߂Ē��̎�������A�����h���T�t��A�F���ɒ������J�������b��l�A�����̎n�c�E�痘�x�̌��т����̂тA���Ƃ̗������F�肷��B

�@�������グ�̋V�́A�L�b�G�g���F����̐��Œ�����J�����̎��ɂ��Ȃ݁A�ߑO�X������A�㗬���ɒ���o�����F�����́u�O�̊ԁv�����ׂŐ������ށB���㑕���p�Ő����^�ԍs�F���쉈�����������A�ߑO�P�O�����狻�����Ō������Ȃǂ��Â��B

�@���Ȃ͋������ƕ{���Ɖ�فA�F����_�Ђ̂R�J���ɐ݂�����B�������Ő���ނ̉F���������ݔ�ׂ�Â��⒊�I��J�Â����ق��A�F����_�Ђɂ͐H�������_�S�Ȃ⒃�̖����ڑ҂��s���X�y�[�X��݂���B

�@�ߑO�X���`�ߌ�R���i���ȂƓ_�S�Ȃ͌ߌ�Q���Ŏ�t�I���j�B���Ȍ��Q���Ɠ_�S���A�F�������ݔ�ׂ̎Q�����A���I���A��������~���[�W�A���̓��ꊄ�������Z�b�g�ɂ����O���茔�͂S��~�ŁA�F�����H��c����s���̊ό��ē����ȂǂŔ̔����Ă���B�������͂S�T�O�O�~�B�₢���킹�͕�^����ǂO�V�V�S�i�Q�R�j�R�P�O�P�B

|

|

| ��875 / �e�L��)

| �@��o���Łu�ό��̗[�ׁv�@�����G���̂悤�ȗD�낳�A���̌������ʂɗh�� 2024�N9��15�� 19:50 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(882��)-(2024/09/16(Mon) 15:39:19)

|

�@�H�̖������߂ł�u�ό��̗[�ׁv���P�T���A���s�s�E����̑�o���Ŏn�܂����B�����_�̌������ɕ����Ԍ��̌����r�̐��ʁi�݂Ȃ��j�ɗh��A�K�ꂽ�l�����͉����G���̂悤�ȗD�낳�ɐ������ꂽ�B

�@�����ł̊ό��́A��������ɗ��{�c��������V�c�����r�ɏM���ׁA�M���ƌ����̂��������Â����̂��n�܂�Ƃ����B�ߔN�͒r�ɐ������ɐB���邽�߁A���̐E���炪�����Ɋ������Đ��ʂ̔�������ۂ��Ă���B

�@�ߌ�U���߂��A�쓌�̋�ɖ��邢�����p��������ƁA�r�̂قƂ�ɏW�܂����ό��q�炩��͊������オ�����B����ˋ�̒��u�Q�i�����j�v�������ǂ����Q�ǂ̉��`�D�͌�������ɏƂ炳��Ēr���������Ɛi�݁A��q�͏����̎c�鍵���̏H�̖�𖡂���Ă����B

�@���H�̂P�V���܂Łi�ߌ�T�����`�X���j�B�Q�q���T�O�O�~�B�P�U���́A���̓J�̉��t�����B

| 600�~417 => 250�~173

1726468759.jpg/71KB |

|

| ��874 / �e�L��)

| �@12��14���Ɂu��2��E�����܂邲�Ɣ����فv���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(881��)-(2024/09/15(Sun) 15:28:29)

|

�@10��31���܂Ŏҕ�W�@���͓ޗnj���2�J���Ɠ���

�@���E��Y�o�^��ڎw���u�E�����̋{�s�v�̖��͂ɂ��Đ[���������Ă��炨���ƁA�Ós�ۑ����c(�ޗnj���������)��12��14���ɂ����n����u��2��E�����܂邲�Ɣ����فv����(�������c����)�����{����B10��31���܂Ŏ҂��W���Ă���B

�@���N2���̑�1��͏����҂Ƃ���274�l���A235�l�����i�����B��2��͏����҂ƁA��1���ҍ��i�҂�Ώۂɂ��������҂��s���B

�@�����҂̏o�萔�̓}�[�N�V�[�g����(�l�ґ���)��70��ȓ��B���e�͔E�����n��̕����ό������Ƃ��̗��j�I�w�i�Ɋւ����{�I�Ȓm�����x���ŁA�u�E�܂邲�Ɣ����ٌ����e�L�X�g�u�b�N�v(�W����)�̒�����90%�ȏ���o�肷��B���̂������J���ʃe�[�}�u�h��O��Ƃ��̎���v��7���ݒ�B60%�ȏ�̐��������i�ɂȂ�B

�@�����҂̓}�[�N�V�[�g����(��)��100��ȓ����o�肵�A���x�Ȓm�����x����₤�B�����e�L�X�g�u�b�N�����70%�ȏ���o�肷��B70%�ȏ�̐��������i�ɂȂ�B����������ۂ̌��ʂ�2025�N1�����{����ɗX������B

�@���́A�E�������(�����s�v�Ē��̎s���H�o�ω��)�A�ޗlj��(�ޗǎs��ˎR7���ڂ̒�ˎR��w������L�����p�X)�A�������(�����s������̌������c)��3��ꂩ��I������B

�@���Ԃ͏����҂��ߑO10��������A�����҂��ߌ�2������(���������������90��)�B���͏����ҁE�����҂Ƃ�3300�~�A20�Ζ����͐t������2200�~(��������ō���)�B�Ós�ۑ����c�z�[���y�[�W���̃I�����C���V�X�e������\�����ށB

�@��3��͒����ҍ��i�ґΏۂ̏㋉�҂�������2025�N�~�̎��{��\��B

�@�₢���킹�́A�Ós�ۑ����c�u�E�����܂邲�Ɣ����فv����W�A�d�b0744(54)3338�B

|

|

| ��873 / �e�L��)

| �@����Łu�镧�v���J�@�@�c�E�Ő��ɂ�鐧��Ɠ`�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(880��)-(2024/09/15(Sun) 15:22:11)

|

�@�V��@���{�R�E����i��Îs�j�̐����G���A�̖{���ɓ�����߉ށi���Ⴉ�j���i�]�@�֓��A�d�v�������j�ŁA�镧�̖{���E�߉ޔ@�����̓��ʌ��J���P�S������n�܂�B�@�c�̍Ő����������Ɠ`��鍂����W�O�Z���`�̖ؑ����߂��Ō�����B

�@������܂ށu�Ós���s�̕������v�����N�A���A����Ȋw�����@�ցi���l�X�R�j�̐��E������Y�ɓo�^����ĂR�O���N�ɂȂ�̂��L�O���A�V�N�Ԃ�ɓ��ʌ��J���s���B

�@�Q�q�҂͔镧���܂�߉ޓ��E���w�ɓ��邱�Ƃ��ł���B�v���W�F�N�V�����}�b�s���O�̉��o������A�^���|�|�^�̃I�u�W�F�ɑ��𐁂�������ƁA�Ȗт����ʼnԂ��炭�f�������e�����B

�@�P�R���A�镧�����u�����~�q�i�����j�̔����J���@�v���������B��Â�����s�ψ���Ȃǂɂ��Z�����j�[�ʼn���̎��q���������s�́u���Q�肷��l�̐S�ɐ��炩���ƈ��炬�������炷���̂ƂȂ��Ăق����v�Əq�ׂĂ����B

�@�P�Q���W���܂ł̌ߑO�X�����`�ߌ�R�����B���ʌ��J�ł͉���̔q�ϗ��ɉ����A�ʓr�W�O�O�~�i���w���ȏ�j���K�v�B

| 600�~448 => 250�~186

1726381331.jpg/71KB |

|

| ��872 / �e�L��)

| �@���ꌧ�k���̔��i�Łu��ԉΑ��v�J�Âց@4���ɕ��U�u�ٗ�̕����v�ɋ^��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(879��)-(2024/09/15(Sun) 15:19:45)

|

�@���ꌧ���l�s�Ȃǂőg�D����u�k�т�Α�ԉΑ��v�̎��s�ψ���͂P�V������Q�O���܂ŖL�����i���s�������j���ӂ̔��i�Ί݂ō��N�̉ԉΑ����Â��B�ԉƌ����Ήċx�ݒ��̊J�Â������A��ӂŐ�������ł��グ��Ƃ����K�͂蕨�ɂ���̂��ʗႾ���A���s�̉ԉ͂S���Ԃɕ��U�����ĂX���ɍs���Ƃ��������ł��������`�Ԃ��Ƃ�B�P�Q���̎s�c��{��c�ł́A�ٗ�́u���l�����v�Ɏ���Ђ˂�c������u��ӂōs���ȑO�̌`�ɖ߂��ׂ��v�ƈӌ����o���B

�@���l�̉ԉΑ��͂Q�O�P�X�N�܂ł͖��N�A�W���Ɉ�ӂōs���Ă����B�R���i�Ђɔ����x�~���o�ĂQ�Q�N���猻�݂̌`�ɂȂ����B

�@���N�͂S���ԂƂ��ߌ�W��������Q�O���ԑł��グ��B�P��̑ł��グ���͍�N��菭�Ȃ����S���Ƃ����B���l��̏ォ�璭�߂���P���P�g����i�P�O���~�j�̓��ʊϗ��ȂȂǂP����W�O�O�̗L���Ȃ�݂���B�ԉ͂P�P���W���ɗ]���Ύ��Ӂi���s�]�����j�ł��s���B

�@�L�������ӂɂ̓z�e���Ȃǂ̏h���{�݂��������A�s�ɂ��ƁA�X���͏h���q�����������ގ����ŁA�u�������ɕ��U�����邱�ƂʼnԉΌ����̏h���q���������߂�v�i�����ό��ہj�Ɛ�������B�X���̉ԉ̊J�Ó��̏h���͈ȑO�̂Q�E�S�{�ɏ��Ƃ����A�s�����i����u�؍^�ό��v�ɂ����v����Ƃ����B

�@�܂��A���U�J�Âɂ���č��G���ɘa����邽�ߌx����}������ȂǁA���̗\�Z���ȑO�͖�S�O�O�O���~�������Ă����̂ɑ��A�Q�O�O�O���~���x�i�����s�⏕�͖�P�P�O�O���~�j�ōς�ł���Ƃ����B

�@����A��ӂŊJ�Â����P�X�N�͗���҂P�P���l�A�ϗ��Ȕ���グ�P�R�O�O���~�������̂ɔ�ׁA��N�͊��Ԓ��R���T��l�łS�W�O���~�ɂƂǂ܂��Ă���B

�@����ŋc������́u�قƂ�ǂ̎s������ӂł̉ԉ�]��ł���A���N�͈ȑO�̌`�ɖ߂��ׂ��v�ƈӌ����o���B�s���́u���U���łP���̑ł��グ���Ԃ��Z���͉̂ۑ�̈�v�ƔF�߂����ŁA���U�J�Ẩۂɂ��Ắu�s�����ł͌��߂��Ȃ��v�Ɠ�����ɂƂǂ߂��B

�@���ԉΑ��̖₢���킹�͎��s�ςO�V�S�X�i�T�R�j�Q�U�T�O�B

|

|

| ��871 / �e�L��)

| �@���s�s���ό�����Ȃ玝���Ăق����u�S�\���v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(878��)-(2024/09/15(Sun) 15:12:07)

|

�@�B�e�Łu��_���v�ȐU�镑����

�@�I�[�o�[�c�[���Y���ɂ��ό��n�ł̃g���u���𖢑R�ɖh�����߁A���s�s��ʋǂȂǂ́A���s�҂̐S�\�����Ӗ�����u�c�[���X�g�V�b�v�v���e�[�}�ɂ����|�X�^�[�̑�Q�e��������B

�@���ǂƈ�ʎВc�@�l�u�c�[���X�g�V�b�v�v�i�㋞��j�A������p��i�E����j�|�p�w���f�U�C���w�Ȃ̊w�����A�g���āA����̒n���Z���Ɋ��Y���ό��q�̍s���Ȃǂ�`����|�X�^�[�삵�Ă���B�T���Ɋ�����������P�e�́A���ӏ������L�����Ŕ�������A�S�~�������A������ƁA�ό��}�i�[���ӎ������ό��q��`�����B

�@����́u�J�����ƍl����c�[���X�g�V�b�v�v�Ƒ肵�āA�ʐ^���B�邽�߂ɓ���̏ꏊ�Œ����ԗ����~�܂邱�Ƃ�A�|���W�f�ŎB�e����p����f�s�ׂƂ��ďЉ�B�|�X�^�[�ɍڂ����p�q�R�[�h�̃����N��ł́A�l��̕~�n���ł̎B�e�ɂ��āu�ǂ��A���O����T���Ă��邤���ɁA�m�炸�m�炸�ɓ����Ă��܂��B��_���v�ȂǂƓ��{��Ɖp��ŌĂт����Ă���B

�@�a�S���̃|�X�^�[���畔���A�s�o�X�̎ԓ���s�c�n���S�w�\���ȂǂŌf�����Ă���B

|

|

| ��870 / �e�L��)

| �@�������ɓ`��钃�̓��̖��i�@�{������x�̐Ԋy���q�Ȃ�200�_ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(877��)-(2024/09/15(Sun) 15:09:19)

|

�@���̓��ƑT�̐[���W�ɔ���u�T���̒��̓��v�W�i���s�V���Ȃǎ�Áj���P�S���A���s�s�㋞��̑��������V�t���p�قŎn�܂����B�����d�v���������܂߁A�������Ɠ����ɓ`��閼�i�Q�O�O�_�]�肪���сA���̉��[����`����B

�@�����s���ł́A�{���ɒ���������ƂƂ��ɁA�Q��҂ɒ����ӂ�܂��邱�Ƃ������B�]�ˎ���ɂ́A���@�̒��ɒ������݂����A�����Œ���Â��ꂽ�B

�@���W�ł́A���̓����n���̎������ォ�猻��Ɏ���܂ŁA�T�m�̕�炵�ɑ��Â����̓��̗l�����Љ�B�䂩��̑T�m�̖n�ւ�`���̒�������ԁB

�@���ł��A�{������x���肪�����u�Ԋy���q�@����v�i�d�v�������j��u�����ˑ卪���։ԏޔ��i���傤���j�v�i���j�Ȃǂ��ڂ��Ђ��B�܂��A�����J�̍]�ˎ���̒���L�ɋL����Ă��铹��̎�荇�킹�╽���̒���ŗp����ꂽ����𒃎��̗���ɉ����ēW�����Ă���B

�@�T���͂P�P���P�O���܂ŁA�U���͂P�P���P�V�����痈�N�Q���Q���B�W���ւ�����B�L���B

|

|

| ��869 / �e�L��)

| �@������َ̉q�X��т͕�������́u�����Z��n�v�@������q�̓@��Ձu����{�v�Ɍ����� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(876��)-(2024/09/13(Fri) 15:49:18)

|

�@���V�c�̍c�@�E������q�̓@��Ձu����{�v�̌�����Ɛ������A�Ւn�ɓ����鋞�s�s�����掺���ʓ�������َ̉q�X�ɐ݂���ꂽ�B��������ɓ������̓@��W�܂��Ă����u�����Z��n�v�ɂ�����A��q�Ɏd���������[���������q�̒��ŕ`������A���ς��N�������肵������Ƃ��ďЉ��Ă���B

�@������͍����O�E�X���[�g���A�����͏c�O�E�U���[�g���A���O�E�W���[�g���B�Ñ�w����i������j�������\���q���̓@���l���Ɍ��Ă���g�݂Ƃ��Đ݂��A����łQ�V�J���ڂɂȂ�B

�@���������S���A�َq�X�̑R�ԏ��@�i�����傤����j���s�����{�X�ł���A��������̎R�c�M�a�E���u�Џ��q����C�������A����{�ɂ��ĉ�������B�����ۊ։Ƃ���X�p�����@��u���O��a�v�̂������ɂ���A��q�̎��@�Ƃ��Ēz���ꂽ���A�X�X�U�N�̐��ς̕���ɂȂ����_�ɐG�ꂽ�B�Z�E�Ɏ������r���ē������ނƁA�����g�i���т����j���{���ɓ��ݍ���ŕ߂܂��鎖�����N���A�u��q�͂��̌�A�Ⴍ���Ĕ߉^�ɂ��S���Ȃ�v�ƌ�����B

�@����������̞O�J���E���u�Џ��q�喼�_���������������A�u���̒n�ɏZ��q�����ł���悤�Ɏv���B�ޏ������̂сA��������Ɏv�����͂��邫�������ɂȂ�Ƃ��ꂵ���v�Əq�ׂĂ����B

|

|

| ��868 / �e�L��)

| �@�@�����̔q�ϗ�2000�~�ɒl�グ�@���Z���ȏ�A25�N3�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(875��)-(2024/09/12(Thu) 15:45:25)

|

�@���E��Y�E�@�����i�ޗnj��������j��11���A���N3��1������q�ϗ���l�グ����Ɣ��\�����B���w���ȏ�1500�~�Ƃ��Ă��闿�������Z���ȏ��2��~�A���w����1700�~�ɁA���w����750�~�����~�ɏグ��B�l�グ��10�N�Ԃ�B

�@�@�����ɂ��ƁA�C�w���s�����͂��߂Ƃ���Q�q�҂̌����ɉ����A�������̈ێ��ɕK�v�Ȏ��ނ̍�������ȗ��R�B�������͖h�Б��A�l����Ȃǂɏ[�Ă�Ƃ����B��쐳�@�������́u���̐���������A�`���Ă������ߊF���܂̗͂����肵�����v�Ɨ��������߂��B

�@���⎛�ɂ��ƁA�Q�q�Ґ���1994�N�x��100���l�����荞�݁A��N�x�͖�53���l�������B

|

|

| ��867 / �e�L��)

| �@���ꌧ��F�s�̋T�ˌÕ��A���́u�����ĊL�`�Õ��v�@�ڍׂȌ`���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(874��)-(2024/09/12(Thu) 15:42:13)

|

�@���ꌧ��F�s����ψ���͓��s�y�g�̑��R�Õ��Q�̈�u�T�ˌÕ��v�ɂ��āA�����ĊL�`�Õ��ł��邱�Ƃ����������Ɣ��\�����B�ȑO�̔��@�őO���������邱�Ƃ͂킩���Ă������A�V���ɔ��@�����ŏڍׂȌ`�����������B

�@�T�ˌÕ��͂T���I���`�U���I�����̒z���Ƃ����B�Q�O�O�V�N�x�̒����ŁA���������~���̐����ɑO�������m�F���Ă����B

�@��N�P�P������̒����őO�����T�J�������@�B��~���̂��т�n�_�̐�����P�T���[�g������O�����̕��u�̐�[�����o���A���̊O���ɌÕ������͂ޕ���S���[�g���̖x�i�����i���イ�����j�j�����������B�O�����́A���a��R�Q���[�g���̌�~���Ɣ�ׂĔ����ȉ��̖�P�T���[�g���ƒZ�����߁A���u�̒�������S�V���[�g���̔����ĊL�`�Õ��Ɣ����B�������܂߂��S���͖�T�V���[�g���������B

�@�Õ�����́A�E���n�ƍݒn�n�����̉~�����ցi�͂ɂ�j�̔j�Ђ�������A���������Ƃ̂Ȃ���̂���n��̍����̕�Ƃ݂���Ƃ����B

�@���i�����������ی�ے��́u���̎���̒n��̏��l�����ŏd�v�B���������O�����̎j�Ղւ̒lj��w���ڎw�������v�Ƃ��Ă���B

�@���R�Õ��Q�͂R���I����V���I����ɂ����Ă̎�Q�ŁA�P�X�S�P�N�ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�B�T�ˌÕ��͂W�T�N�ɒlj��w�肳��Ă���B

�@���n������͂Q�X���ߌ�P��������B�Ԃł̗���͕s�ŁA��F�s���������p�o�X�ő��}����i�����j�B�o�X�̒���͐撅�W�O�l�ŁA�P�X���܂łɐ\�����݂��K�v�B���ۂO�V�V�i�T�W�X�j�U�S�R�U�B

| 600�~400 => 250�~166

1726123333.jpg/48KB |

|

| ��866 / �e�L��)

| �@�Ă̍����ōs���|��҂����o�@���s�s������Łu�V�ۂ̋Q�[�v���{�������� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(873��)-(2024/09/12(Thu) 15:39:50)

|

�@���ł͏�

�@�]�ˎ������ɋN�����u�V�ۂ̋Q�[�i������j�v�̉쎀�҂����{�����A���s�s�����扡��H�̋�����n�Ō������Ă��邱�Ƃ����������B��ɏڂ������Ƃ́u���̔�����͏��߂āv�ƕ]������B�����������j���D�ƒc�̂̑�\���u�n��ɍ������`�Ŕߌ��̗��j��`���Ăق����v�ƕۑ��ւ̋��͂��Ăт����Ă���B

�@���{���͍���Łu�쎀���쓃�v�̕����𐳖ʂɍ��݁A�����X�O�Z���`�A���R�U�Z���`�A���s���Q�S�Z���`�B���ʂɂ͂P�W�R�U�i�V�ۂV�j�N�H����P�N�Ԃɂ킽��u�V���̋Q���ɜ�i�����j��쎀�ҁv�����т��������A�u����H���̌�����v���Ǔ��̂��߂Ɍ��Ă��A�Ƃ���蕶���L�����B

�@�������̂́u���s���j�������i�����j�v��\�̋g���T������i�U�U�j�������恁�B��N�P���A�ʂ̒����ŕ�n��K�ꂽ�ہA������Ȃǂ��W�߂���p�ɁA�u�쎀�v�ƋL�������{�����c����Ă����B�u�����w������l�����v�̃����o�[�Œn��̗��j�ɏڂ��������Ljꂳ��i�W�S�j�������ƂƂ��ɔ蕶�̑�{�����A�{�����s�w�E���ʊفi������j�̋��͂ʼn𖾂�i�߂��B

�@��Ȃǂɏڂ�������J��̋���^�ꋳ���i�@���l�Êw�j�ɂ��ƁA�Q�[�̋��{���́A�X��{��ȂǓ��k�n���Ő��\�`�P�O�O��قǂ��m�F����Ă������A���ł̔����͏��߂āB���k�n���ȊO�ł͒������i��ł��Ȃ��w�i���w�E���A�u�����{��k�Ђł͒Ôg�̍ЊQ�`����̈Ӌ`���������ꂽ�B�Q�[������A�N���Ȃ��Ƃ͌������A���P�Ƃ��đ����̐l�ɒm���Ă��炤�K�v������v�Ƃ���B

�@�g�������͔�����A��n���Ǘ����鎛�@�̋��āA�Q�q�����l���蕶��ǂ߂�悤������ς��A��������u�����B�����A���{���͗��i��ł���Ƃ݂āA�W�����{�ɖ�����̒�������o���������Ǘ����鎛�@���瓾���B

�@�s�������ی�ۂ��S�������A�ڐݕۑ��Ɍ����ċ��{���̌����W�ׂĂ���B�u�n���ŕۑ����邽�߂̊�t���铮���Ȃǂ�����Ύx���������v�Ƃ���B

�@�g������́u�n��̐l�����̗����Ƌ��͂āA������n���ʼn����̂�����ֈڂ������v�Ƃ��Ă���A��p�ʂ₳��Ȃ钲���Ȃǂւ̋��͂����߂Ă���B���s���j�������O�W�O�i�T�R�T�Q�j�Q�W�O�W�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��

�V�ۂ̋Q�[�@�P�W�R�R�i�V�ۂS�j�`�R�V�i���W�j�N����ɍ^�����Q�Ȃǂ������ŋN�����S���I�ȋQ�[�B����̉e���ڎ��_���������łȂ��A�s�s���ł��ĉ����������A�H�Ƃ����ł��Ȃ��l�������쎀�����B�S���̉쎀�҂�a���҂͂Q�O�`�R�O���l�ɒB�����Ƃ����B�u���s�̗��j�v�ɂ��ƁA�R�R�N�V������P�Q�������ŗ����̍s���|��̎��҂͂T�W�O�l�ɂ���Ƃ����B���{��⒬��s�̌��^�͂��N�������u�剖�̗��v�̗v���ƂȂ����B

| 600�~804 => 186�~250

1726123190.jpg/145KB |

|

| ��865 / �e�L��)

| �@�H������k��V���{�Ŋw�ԁ@��������ɓo�ꂷ��َq���H�A�ǂ�Ȗ��H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(871��)-(2024/09/12(Thu) 15:37:03)

|

�@�������ォ�狞�s�s�㋞��ɓ`���H�������w�ԍÂ����A����̖k��V���{�ł������B�u�������i�ڂ����傤�j�v�̎����⌹������ɓo�ꂷ��َq�̎��H�Ȃǂ�����A�Q���҂͖ڂƎ��Ɛ�ŁA��N�ȏ㑱�����j��̊������B

�@�������͎���g�킸���⋛�������V���ŁA�����������납��{���Ŕ��W�����Ƃ����B�Â��ɂ͓���̘V�ܗ����u�T�O�v�̂P�O��ڂŁA�u���ԗ��������v�R�O��ƌ��̐��Ԑ��ۂ���i�U�U�j���o��B�R�C�������A�ׂ����������邱�Ƃ�v�w�~���̊肢�����߂�Z���I�����B��┢���I�݂ɑ���p���A�Q���҂̓J���������������̂�Ō�������B�������̗��j�Ɋւ��������������B

�@�㔼�́A�V�܋��َq�X�u�V���v�i����j����ŁA�����ّ�H�}�l�W�����g�w���̑��c�B�������u���B��������ɏo�Ă���ցi���j�݂��Q���҂ɐU�镑���A�u��k�����ɐ���������������̒��ߏ��w�͊C���i���������傤�j�x�ɂ́A�َq�̐��@�܂ŏ�����Ă���v�Ȃǂƌ�����B

�@�㋞��̂P�V�w���e��c�̂Ȃǂł���㋞�斯��c�Ȃǂ���ÁB��V�O�l���Q�������B

| 600�~394 => 250�~164

1726123023.jpg/45KB |

|

| ��864 / �e�L��)

| �@���i�ƌ��̔����������c��Îs���ŃC�x���g���X |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(870��)-(2024/09/12(Thu) 15:33:33)

|

�@�Ί݂ʼnf��ӏ܁A�i�C�g�}�[�P�b�g��

�@��Îs��ό��֘A���Ǝ҂ł���u�s��̓h���}�w����N�ցx���p���i���c��v�́A�u��͂̂��v���W�F�N�g�v�Ƒ肵�A���i�ΔȂ̖���y����ł��炤�C�x���g���P�S������s����тœW�J����B�u�т�ƌ������i�߁j�ł�H�v���e�[�}�ɁA��O�ł̉f���f�₠����̃I�u�W�F���y���߂�t�H�g�X�|�b�g�̐ݒu�Ȃǂ��s���B

�@���v���W�F�N�g�́A���������瑽���̏������w�҂ɐe���܂�A�a�̂╨��ɂ��o�ꂷ���Â̔�������i�𖡂���Ă��炨���Ɗ�悵���B

�@�P�S�A�P�T���̖�ɂ͂Ȃ��������i�ŏo�l�j�ŁA���i�Ί݂ɐ݂�������X�N���[���ʼnf����Ϗ܂ł���u���C�N�V�A�^�[�v�i�L���A����������j��A���ꖳ���̃i�C�g�}�[�P�b�g���Â��B�����O�̃J���[��s�U�A�X�C�[�c�X�ȂǂP�O�X�ȏオ�W�����A�A���R�[���������B

�@�t�H�g�X�|�b�g�́A���Ȃǂ��C���[�W���Ē|��V�ō����������̃I�u�W�F���Í`�i�l��ÂT���ځj�A�Ȃ��������i�ŏo�l�A�ɂ��̕l�j�A�����Ɖ���ό������i�Y�ՂP���ځj�A���̉w�т�Α勴�ăv���U�i�����c�R���ځj�ɂ��ꂼ��W������B�����B�e���y���߂�B�P�P���P�V���܂ŁB

�@�P�O�`�P�P���ɂ��E�i�M��a�X�C�[�c���e�[�}�ɂ������H�C�x���g���J�×\��ŁA�����c��́u���i�ƌ��߂���ꏊ��I��ł���̂ő�Â̖�̌i�F�����Њy����Łv�Ɨ�����Ăт����Ă���B�ڍׂ�f��`�P�b�g�̍w�����@�̓v���W�F�N�g�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���B

| 600�~448 => 250�~186

1726122813.jpg/72KB |

|

| ��863 / �e�L��)

| �@���l����j�����قŖk�����̓��ʓW |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(869��)-(2024/09/12(Thu) 15:31:08)

|

�@���䎛�����̏ё��ȂǕ���

�@���l����j�����فi���l�s�������j�́A���l�ɏ���\�����L�b�G�g�̐��ȁA�k�����i�����̂܂�ǂ���j�i�˂ˁj�̂S�O�O�N�����ɍ��킹�����ʓW���P�U���܂ŊJ���Ă���B�G�g�Ɩk�����䂩��̍��䎛�i���s�s���R��j����������k�����̏ё���ȂNjM�d�ȕi����ׂĂ��̔�����U��Ԃ�B

�@�k�����͐D�c�Ƃ̑��y���A��쒷���̗{���Ƃ��ďG�g�ɉł��A�v�w�Œ��l�ɏZ�B�P�T�W�T�N�ɏG�g���֔��ɏA�����̂ɔ����Ėk�����Ə̂��ꂽ�B�G�g�̖v��́u����@�v�ƍ����č��䎛��n�����A�P�U�Q�S�N�ɖS���Ȃ����B

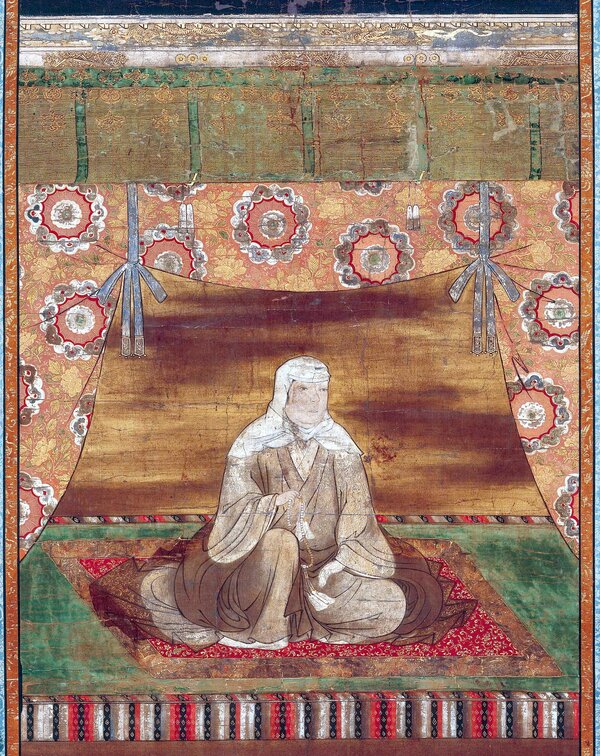

�@�u����@���v�i���䎛���A���s�s�w�蕶�����j�͖k�����̏ё���œ��R����ɕ`���ꂽ�B���Ђ����Ԃ��Đ������ɂ��Ă���A���ĕG��������Ă���B�����ɑ��ɂ���k�������ɔ�ׂĎ�X�����e�e���Ƃ����A����@�𖼏��O�̑������ɕ`���ꂽ�\��������Ƃ����B

�@�u�k���������@���܈䎟�Y���ւ��v�i���������A���l�s�w�蕶�����j�͑���ɂ����k�������P�T�W�W�N����ɏo��������B�{�\���̕ρi�W�Q�N�j�̍ہA�{�q�̋��Ⴊ�������i���l�s�{�i���j�ŕی삳��Ă���A���̂���Ƃ��Ď��ɕ���l��^�������ƂɐG��Ă���B����͂��̌�A�{�q�ɏo����ď�����G�H�ƂȂ�A�փP���̐킢�i�P�U�O�O�N�j�ł͓���ƍN���ɕt�����B

�@�ߑO�X���`�ߌ�T���B���ٗL���B�������قO�V�S�X�i�U�R�j�S�U�P�P�B

| 600�~756 => 198�~250

1726122668.jpg/182KB |

|

| ��862 / �e�L��)

| �@���s�{����w�̃z�[���y�[�W�Łu���{������S�v�����J�@�����E���ܖ�����A�p��ł� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(868��)-(2024/09/12(Thu) 15:26:48)

|

�@���s�{��m�o�n�@�l���{�����A�J�f�~�[�i���s�s������j�Ȃǂ͂P�O���A���{�����̉���{�u���{������S�v�̖������J��{����i������j�̃z�[���y�[�W�Ŏn�߂��B�p��ł��p�ӂ����B���A�J�f�~�[���_�������̑��c�g�O�E�e�T���l�i�V�Q�j�́u���{�����̃o�C�u���ɂȂ�v�ƍL����Ɋ��҂���B

�@���{������S�̊��s�́A�Q�O�P�R�N�ɘa�H�����A����Ȋw�����@�ցi���l�X�R�j�̖��`������Y�ɓo�^���ꂽ�̂��ē��A�J�f�~�[�����g�v���W�F�N�g�B�����l�����`��C�s�ɂ���Čp�����Ă������{�����̋Z���C�O�ɂ�������₷���`����_��������B

�@�P�T�N�ɓ��{�����̐��藧�����܂Ƃ߂ďo���������u�v�����[�O�v����ɁA�����̗��j��������L�����u�����Ƃ��ܖ��A�������v�A���̂��낵�����̐������������u���@��Z�@�v�Ȃǂ���܂łɂT�������s���Ă����B

�@�����A�P���W�W�O�O�`�X�X�O�O�~�ŁA�u����A�W�A�̗����l�ɂ͔����Ȃ��v�i���c���j�Ƃ̐����������B�Z�p���o�ւ̌��O�����������A�a�H�̒n�ʂ��t�����X�����A���ؗ����ƕ��Ԑ��E�I�ȗ����ɍ��߂邽�߁A�C���^�[�l�b�g�ł̈�ʌ��J�����߂��Ƃ����B

�@�{�����J��S�O�O���~�S���A�a�H�����Ȋw�Ȃ�݂��Ă���{���傪�z�[���y�[�W�Ŕ��M�����B

�@�{���ŊJ�����L�҉�ő��c���́u���{�����ł́u�w���ƌo���x�w�t���̌��p������x�ƌ����Ă������A����ł͐��E�ɂ͓`���Ȃ��B���E���̒N�����Ă����{����������悤�ɂȂ邱�Ƃ�ڎw�������v�ƌ�����B���e���r�m���A�{����̒˖{�N�_�w�������Ȃ����B

|

|

| ��861 / �e�L��)

| �@�u�N�w�̓��v���ς�邩���@�ӂ��킵���H�ʂƂ́H���̖����A�l�C�̎U���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(867��)-(2024/09/12(Thu) 15:20:01)

|

�@���s�s�͓N�w�̓��i������j�̌i�ςɂӂ��킵���H�ʃf�U�C���ɕύX���邽�߁A�L���҂�ł��錟����c��ݒu����B���̖����Ƃ��Ēm���A�ό��q�炪�����K���U���������̎s�����A���͂̌i�ςɉ������f�U�C����T���Ă����B

�@�N�w�Ґ��c�����Y��ɐe���܂�Ă����N�w�̓��i��Q�L���j�́A�P�W�X�O�N�Ɋ����������i�Α`�������̊Ǘ����������B���r�p���Ă������߁A���s�s���P�X�V�Q�N�A��~�����U�����Ƃ��čĐ��������B�s�͂P�X�W�O�N��㔼����A�U�����̂���ʂ�s���������A���������A�X�t�@���g�ܑ������B�������A�����̒n���Z������u����܂Ŏg���Ă����܂܂̍��������c���āv�Ȃǂ̗v�]������A���݂̓A�X�t�@���g���͖�S���ƂȂ��Ă���B

�@�ߔN�͍������ɂ��āA�u�����܂肪�ł��ĕ����ɂ����v��u�Ԃ������ʂ�Â炢�v�Ȃǂ̐����オ���Ă����B�A�X�t�@���g���V�������i�݁A�s�͎s���̘H�ʃf�U�C�������������Ƃɂ����B�A�X�t�@���g�⍻�����ɉ����A�Ώ�ȂǕ��L���f�U�C����z�肵�Ă���B

�@�s�́A�n���Z����w���o���҂ł��錟����c�𗧂��グ�āA�{�N�x���Ɉӌ����Ƃ�܂Ƃ߂�B�s�y�؊Ǘ��ۂ́u�S�Ă̍��������Ȃ������ق��������̂��ȂǁA�i�ςɂ������H�ʃf�U�C���ɂ��čl���Ă��������v�Ƃ���B

�@�s�͌�����c�ɎQ������s������ψ��Q�l���X���P�R���܂ŕ�W���Ă���B�₢���킹�͓��ۂO�V�T�i�Q�Q�Q�j�R�T�U�W�B

|

|

| ��860 / �e�L��)

| �@�L�g���E�����ˌÕ��̕lj� ��ʌ��J�̌��w��]�ҕ�W |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(866��)-(2024/09/11(Wed) 16:04:42)

|

2024/09/11(Wed) 16:10:15 �ҏW

2024/09/11(Wed) 16:09:40 �ҏW

�@�ޗnj����������̃L�g���Õ��ƍ����ˌÕ��̍���̕lj悪�����i�P�O���j�����ʌ��J����邱�ƂɂȂ�A�������͌��w��]�҂��W���Ă��܂��B

�@����Ɏw�肳��Ă���L�g���Õ��ƍ����ˌÕ��̕lj�ɂ��āA�������Ȃǂ́A�N�ɂS��A�ꕔ����ʂɌ��J���Ă��܂��B

�@���̂����L�g���Õ��̕lj�́A�Ύ��̓V��ɕ`���ꂽ�u�V���}�v���P�O���P�Q������P�P���P�O���܂ł̓����Ō��J����܂��B

�@�܂��A�����ˌÕ��̕lj�́A�Ύ��̐��̕ǂɕ`����Ă����lj�𒆐S�Ɍ��J����A

�@�����l�Œm����u���q�Q���v����p�̎��_�́u���Ձv��u�j�q�Q���v�Ȃǂ��P�O���P�Q������P�W���܂Ō��J����܂��B

�@�Q�̌Õ��͐��E��Y�̍������E���ɑI�ꂽ�u�E�����̋{�s�v�̍\�����Y�ŁA���ꂼ��̐Ύ��ɕ`���ꂽ�ɍʐF�̕lj�ɂ��Ă����ڂ����܂��Ă��܂��B

�@������������Ō��w�ł��܂����A���O�̐\�����݂��K�v�ł��B

�\�����݂͊e�lj�̌��J�����ǂŁA�����i�X���j�P�T���܂ŃC���^�[�l�b�g�������͂����Ŏt���܂��B

�@����̖₢���킹�́A���u�L�g���Õ��v���O�U�|�U�Q�W�P�|�R�O�U�O�A���u�����ˌÕ��v���O�U�|�U�Q�W�P�|�R�O�S�O�ł��B

|

|

| ��859 / �e�L��)

| �@���ΐ_�Ђŕ�������ɋL�^���c�鑊�o�_�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(865��)-(2024/09/10(Tue) 15:35:35)

|

�@�d�z�̐ߋ�̂X���A���s�s�k��̏��ΐ_�ЂŁA�n��������ɂ���[�_���u�G���o�i���炷�������j�v���c�܂ꂽ�B�����������������̉��A�܂킵�p�̒j���������y�U�ŗ͂�U��i�����B

�@�{�a�Őߋ�ɂ��ȂL�N�̉Ԃ�������ꂽ��A�G���o�̐_�����דa�i�ق��ǂ́j�O�Ŏn�܂����B�y�U�߂��́u�����i���Ă��ȁj�v��O�ɁA�������p�̎��q�Q�l���J���X�̉����т�u�J�[�J�[�J�[�v�u�R�[�R�[�R�[�v�Ƃ������܂˂��I�B���o�͏��Ώ��w�Z�R�`�U�N��Q�O�l�����ɕ�����Ď��g�݁A�������������A�|�����肷��ƁA�Q�q�҂��犽���┏�肪����ꂽ�B

�@�G���o�͏��ΐ_�ЍՐ_�̑c�����A���@�G�i�₽���炷�j�Ɏp��ς��Đ_���V�c�����`����A����ގ��̑��o�����ѕt�����_���Ƃ����B��������ɂ͐_�ЂɎd����։��������L�^������Ƃ����A���̓������Ղ̍։��オ������Ă����B

| 600�~401 => 250�~167

1725950135.jpg/59KB |

|

- Child Tree -

|