�� �Ǘ��l�ȊO�̓��e�͂��f�肵�܂��I

| |

|

[�S�X���b�h800��(201-250 �\��)] �S�y�[�W�� / [0]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

�e�L���̏��� [���X�ŐV��/���e��/�L������]

| ��1266 / �e�L��)

| �@���s�̒������Ղœ���H�̑��a�Ղ�u�V�ԏ��H�v���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1274��)-(2025/02/21(Fri) 15:19:58)

|

�@�u��������10�N�Ԃ����Ȃ������Ƃ͂����v���@�̈Ӌ`��

�@���s�{�������������������Z���^�[�i���s�{�����s�j�́A�������s��m���������̒������ՂŁA�����̒ʂ�ōŏd�v�Ƃ�������H�̑��a�Ղ�A��n�̊Ԃ��k�ɒʂ�u�V�ԏ��H�v���������Ɣ��\�����B����܂Ŕ������ꂽ����H�̑��a�Ղł͍ł������ɂ���A��V�{�H�������ɐi�߂�ꂽ���Ƃ������鐬�ʁB�Q�Q���ߑO�P�O�����猻�n��������J���B

�@�����́A�������u�x���w�Z�̌��đւ��H���ɔ����č�N�x������{���A�{�N�x�͖�R�畽�����[�g���ׂĂ����B

�@���Z���^�[�ɂ��Ɠ���H�́A�s�̒������k�ɑ���鐝��H�Ɏ����K�͂́u�����̃��C���X�g���[�g�v�Ƃ���A���͖�S�S���[�g���������ƍl�����Ă���B

�@����̒����n�́A�������̍Ő��[���k�ɑ��鐼�l�V��H��A����H�ȂǂɈ͂܂ꂽ�u�E���O���l�V�����E�㒬�v�B���o���ꂽ���a�Ղ͕���P�E�R���[�g���A�[����O�E�W���[�g���A������P�Q���[�g���B����H�̓쑤���a�̈ʒu�ɂ�����B�܂��u���l�V�V�ԏ��H�v�̐����a�ɂ�����ʒu�ɕ���P�E�R���[�g���A�[����O�E�P�T���[�g���A������Q�O���[�g�������k�����̑��a�Ղ��B��n���̂��̂Ƃ݂���a���������Ƃ����B

�@���Z���^�[�����ۂ̒���a�Ɖے��⍲�́u�������͂P�O�N�Ԃ����Ȃ������Ƃ͂����A�M���炪�Z�k�̕��͐��̒[�܂ł�������Ɛ�������Ă������Ƃ�������v�Ƃ��Ă���B

�@�܂��Õ�����̈�Ղ���A�G�������ՂU���n�̌`�������u�y�n�v���o�y���A���ӂɂ���Õ��ɑ���ꂽ���x�����W���Ƃ݂���Ƃ����B�p�̓V�c�����P�n��Œ퍑�{���c�Ƃ����U���I��������ɍ��ꂽ�Ƃ݂���P�ӂR�`�S�E�Q���[�g���̒G�������Ղ��U����B�y�n�̂ق��A�������ĉ^�ԁu�����y��v�̓y��Ђ����������B

�@�����n�̎��ӂɂ͈�m����גˌÕ����m���ԒˌÕ�������A���Z���^�[�����ۂ̕��R���͎�C�́u�Õ��ɖ������ꂽ���x���Ă����W���ƍl�����A�n�Ɋւ���d�������Ă����\��������B�n��̗��j�������������v�Ƙb���B

�@���n������͉J�V���s�B���ԏ�͂Ȃ��B�����̖₢���킹��͓��Z���^�[�i�X�R�R�j�R�W�V�V�B�����̖₢���킹��͂O�W�O�i�U�R�W�X�j�X�W�S�O�B

| 600�~400 => 250�~166

feb013.jpg/67KB |

|

| ��1265 / �e�L��)

| �@���̐��E�@�₩�Ɂ@�s���ǂ�ߑ����킹 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1273��)-(2025/02/21(Fri) 15:17:14)

|

�@�ԊX�E�_���b���̕��x�����u�s���ǂ�v�i�S���P�`�R�O���j�̈ߑ����킹���P�X���A���s�s���R��̋_���b���̕�����ł������B�₩�ȕ���ߑ����܂Ƃ����|���W�������A�v���O�����Ɍf�ڂ���ʐ^�B�e�ɗՂB

�@���N�́u�s����l�G�ʁi�݂₱�̂ӂ��������̂���ǂ�j�v�i�S�W�i�j�Ƒ肵�A�~�炭�~�{��Ђ�g�t�̐��������A�@�A�n���P�R�O�N���}��������J�̕����_�{�ȂǁA���̖����ƋG�߂̏��Ŗa���B�|���W��W�Q�l�����ŏo���B���J���ɕ����肪���ԓ�����o�ꂷ�鑍�x��́A�l�J����H�v���ĂQ�l���₵�A�X�N�Ԃ�ɂQ�O�l�ɖ߂��B

�@�B�e�ł́A���x��̐^�V�����̐U�葳��A���̐ߋ�̏�ʂŒ���q�ǂ����m�̈ߑ��ŕ���ɁB������㗬�ƌ��̈�㔪��コ��炩��A�p����ڐ��ɂ��čׂ₩�Ɏw�����Ȃ���A�J�����ɔ[�܂��Ă����B

�@������ƂȂ镑�W�̉��i���j��i�킩�j����i�P�V�j�́u�s���ǂ�͖��̂悤�Ȑ��E�B����ɗ��z���͂܂��ł��Ȃ�����ǁA���m�Â��C���肽���v�Ƙb�����B

�@�A���ߌ�O�����A�Q�����A�S�����̂R������B�P���U��~�i���ȕt���V��~�j�A�Q���S��~�B�_���b���̕���O�V�T�i�T�S�P�j�R�R�X�P�B

| 600�~421 => 250�~175

feb012.jpg/60KB |

|

| ��1264 / �e�L��)

| �@�J�~�тŁu�~�܂�v�@2��22���`3��9�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1272��)-(2025/02/20(Thu) 17:17:44)

|

�@�J�~�т̔~���y���ލP��́u�~�܂�v���A���s�{��z�s�̒��i�Ȃ��j�n��łQ�Q������R���X���܂ŊJ�����B��N�X��l���Ԍ�����Â��ŁA���Y�̔~�u��B���v���g�����~����َq�A�~�����Ƃ��������H�i�������̔������B

�@�J�~�т͍]�ˎ���ɔ~�͔̍|���n�܂�A�������ォ�疼���Ƃ��Ēm���Ă���B���s�ψ���~�܂�t�J���Ă���B

�@���N�́A���N�z���Ă���u�U�����}�b�v�v�����j���[�A�����A�i�q���s�w�̊ό��ē�������Ŋ��̎R��J�w�ȂǂłP�����z�z���Ă���B�s���A�g���������ł��鋞�s�|�p�f�U�C�����w�Z�̊w���������f�U�C����S�����B

�@�~�܂�̕��̂͒��V���_�Ђōs���A�ߑO�P�O������ߌ�R���܂ŁB�J�ԏ͏�z�s�ό�����z�[���y�[�W�Ŕ��M����B�~�܂�̖₢���킹�͎s���H�ό��ۂO�V�V�S�i�T�U�j�S�O�P�X�i�����̂݁j�B

|

|

| ��1263 / �e�L��)

| �@���s�s�̊ό��n����u���������{�l�v�́u�\���I���v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1271��)-(2025/02/20(Thu) 17:15:34)

|

�@���҂��������u�����v�݂̍����

�@���s�s�́A���H�Ɏs���̎�v�ό��n��K�ꂽ�O���l�ό��q���O�N������Ŗ�R�O���������A���{�l�ό��q�͖�P�T�����������Ƃ̕��͂𖾂炩�ɂ����B�O���l�q�̑�����w�i�ɂ����I�[�o�[�c�[���Y���Ől�C�X�|�b�g�́u���{�l����v���i��ł���\��������B����A���ӊό��n�ł͓��{�l�q����Q�O���������Ă���A�s�͕��U�����i���ʂƂ݂Ă���B

�@�Ώۊ��Ԃ͍�N�P�P���P���`�P�Q���P�T���ŁA��r�����̂͂Q�O�Q�R�N�P�P���R���`�P�Q���P�V���B�g�t�V�[�Y���łP�N�̒��ł����ɍ��G�������Ȏ�����I�B�g�ѓd�b�̈ʒu���f�[�^����ɏW�v���Ă���A�s���ɓ���܂ł̒ʐM�ꏊ�Ȃǂœ��{�l�q�A�O���l�q�ʂ����B

�@���̌��ʁA��v�ό��n�ł́A�k��V���{�œ��{�l�q���S�Q�����i�O���l�S�Q�����j�������ق��A������ׂQ�R�����i���S�U�����j�A�������P�X�����i���R�S�����j�A���t�����P�X�����i���Q�X�����j�ȂǂƂȂ��Ă����B���s�w�݂̂P�����i���Q�U�����j�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���s�s�����炩�ɂ����ό��n�̍��G��̌��ʂɂ��āA�����ّ�o�c�Ǘ������Ȃ̐����˔V�����i�ό��}�[�P�e�B���O�_�j�ɕ������B

�@�|�s�͊ό��q�̕��U�����i�Ƃ��Ă��邪�A�ǂ��~�߂邩�B

�@�u�s���̎������x���ł́A�܂��ڂɌ�����ω��͋N���Ă��Ȃ��̂ł́B���s�ɗ���O���l�̂�����V���������K�ł���̂ɑ��A���{�l�q�̖��͂P�O��ȏ㗈�Ă��郊�s�[�^�[�ƌ����Ă���B�l�דI�ɕ��U�������Ƃ������́A��Ԋό��n�̍��G�Ɍ��C�����������{�l�q������I�ɎU���Ă������悤�Ɏv���v

�@�u���{�l���p���ɍs������ŏ��͊M�����V�����[���[�ʂ�Ȃǒ�Ԃ̊ό��n�ɍs�������̂Ɠ����ŁA���߂ċ��s�ɗ����O���l�q�����t��������ɏW�܂�͓̂��R�̘b�B�\���I�Ȗ�肪���邱�Ƃɓ���đȂ��Ƃ����Ȃ��v

�@�|�s���̎������ǂ����P���邩�B

�@�u�����I�Ɍ���ƁA���s�s�����ł�������Ƃ����ăI�[�o�[�c�[���Y�������P����Ă������Ƃ����ƁA����ێ����������ς��ł͂Ȃ����v

�@�u���{����̊C�O�o���҂͔N�Ԗ�P�U�O�O���l�Ɛl���̂P�����x�����A�������������{���݂̏��������ɂȂ�ΐl���P�S���l�Ȃ̂łP���S�疜�l���C�O���s�ɏo�邱�ƂɂȂ�B�����āA�����ȏ�̐l�������C���h���o�ϐ����œ��{�ւ̗��s�ɖڂ������n�߂Ă���B��N�x�̐��E�̍q�p�҂͎j��ő����L�^���Ă���A�����I�ɖK���ό��q���������邱�Ƃ͔������Ȃ����Ƃ��o�債�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v

�@�|��͂��邩�B

�@�u�ăt�����_�B�I�[�����h�́A�f�B�Y�j�[���[���h��j�o�[�T���X�^�W�I�Ȃǂ�����A�S�Ăōł��ό��q���W�܂�s�s�����A�s�����I�[�o�[�c�[���Y���ɕ���������Ă��邩�Ƃ����Ƌt�ŁA���}���Ă���B�Ȃ��Ȃ�ό��q�����Ƃ��������n��������Ă��āA�ŋ��������Ȃ�Ȃǂ̒��ړI�ȃ����b�g���͂����茩���Ă��邩��v

�@�u���s�s�ł͍�����Ŏs�o�X�̌h�V��ԏ�l�グ����Ȃǎs���̕��S�������Ă��邪�A�h���łȂǂ��ό��q����҂����ƂŁA�t�ɕ��S�����炷���Ƃ��ł���Ίό��q�ɑ��錩�����ς���Ă���B�����Ɏs���Ƀ����b�g������ƌ������邩���|�C���g�ɂȂ�v

�@�|���G�����̎肾�ẮB

�@�u���s�s���i�߂�w�ꏊ�x�w�G�߁x�w���ԁx�̕��U���͐��������������Ǝv���B�ꏊ�̕��U�ɂ��ẮA���s�s�������ł̕��U�ł͂Ȃ����������L���Ă݂Ă������B���s�ɗ���O���l�ό��q�̂X���͋��s�s��������K��Ă���A�{���̑��n��ɂ͑S�R�s���Ă��Ȃ��v

�@�u�F���s�ɂ͔�r�I�����̊ό��q�����Ă��邪�A����͐��E�I�Ȗ����u�[���ɉ����āA���s�Ɠޗǂ����Ԑ���ɂ��邩��B���s�ɏW���������Ă���ό��q��ޗǂ⎠��ցA���������ĕ��U�Ɏ��g�߂A���݂��ɂƂ��ăE�B���E�B���̌`������B�P�ɕ��U���Ăт����邾���łȂ��A�l�b�g��Ŕ��M�͂̂���C���t���G���T�[�Ȃǂ����p���A��̓I�ȃR�[�X��ϋɓI�ɒ�Ă��Ă����̂��L���Ȏ�i�ɂȂ�v

�@�u�ό��q�̈�ɏW���͋��s�ȊO�ł����ɂȂ��Ă���B�i�����s�j�̏ꍇ�A���傩����܂ł̒������ʂ�͑卬�G���Ă���̂ɁA���̘H�n�͊ՎU�Ƃ��Ă���B�n��ł͉��Ƃ����悤�Ƌ���̉�V�R�[�X�����ȂǓw�͂��Ă���v

�@�u���s�̏ꍇ�A���Ƃ����t���̓o�X�₩�狫���܂ł̓�����������ł���B�Ɣn���ʂ��琼�w�̕��֑���L������H�v�̂悤�Ȃ��̂��K�v�ł͂Ȃ����v

�@�|�s�������Ɗό��̗����Ɍ����āA���s�s�̂�����́B

�@�u���s�s��������{�ɒu�������B���������ό��ʼn҂��Ă���Ȃ�A���̌o�ϓI�����b�g���ő���Nj�����Ƃ����O�ꂵ�������������Ă������̂ł́B���̂������Ŏs���̌o�ϓI�����b�g�����₷���Ƃ��ł�������v

�@�u���Ƃ��Ίό��n�̕��u���ݖ��ł��A�ό��ɂ��Ŏ��Ō����̂��ݔ��𑝂₷���Ƃ��ł���A�s�������݂��o���₷���Ȃ�B���ݎ��W�Ȃǂō���҂�̌ٗp���Y�݁A�w�������������Ɠ��������邱�Ƃ��ł���̂͊ό��q�̂��������x�Ƃ��������Ύs���ɂ��[�����Ă��炦�邾�낤�B�ό��q�ɂƂ��Ẵ����b�g�ƒn��Z���ɂƂ��Ẵ����b�g��O��I�ɐo���A�ǂ��L�@�I�Ɍ��т����邩���ۑ肾�v

|

|

| ��1262 / �e�L��)

| �@RepKopi���� ����� |

�����e��/ RepKopi �c�t����(1��)-(2025/02/20(Thu) 12:00:04)

| |

|

|

| ��1261 / �e�L��)

| �@���s�䏊�A�t�̓��ʌ��J�J�Âց@�����J�̊G�ȂǓW�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1270��)-(2025/02/19(Wed) 16:12:11)

|

�@���s�s�㋞��̋��s�䏊�łQ���Q�U���i���j�`�R���Q���i���j�ɁA�t�̓��ʌ��J�u�{�앶���̏Љ�v���J�����B��N�R�����{�ɊJ�Â���Ă��邪�A���N�͔~�̊J�Ԃɍ��킹�āA�Q���ɊJ�Â����B

�@����́A�~�����Ƃ������ˊG�R�_�m�����J�n�⋍�Ԃ̓W���m�R�N�Ԃ���J�n�A���ʗ�ɂ����鑕���̓W���m�T�N�Ԃ���J�n������B�����a�i������ł�j�ł́A���ʂ̗�ɗp���鍂����i�����݂���j��䒠��i�݂��傤�����j�߂邱�Ƃ��ł���B

�@���Ԓ��A��y��R�f�i���܂�j�̍Â�������B�����͈ȉ��̒ʂ�B

�E�Q⽉�Q�U⽇�i⽔�j �ߑO�P�O���A�ߑO�P�P���@��y

�E�Q⽉�Q�V⽇�i⽊�j �ߑO�P�O���A�ߑO�P�P���@��y

�E�Q⽉�Q�W⽇�i⾦�j �ߑO�P�O���A�ߑO�P�P���@�R�f

�E�R⽉�P⽇ �i�y�j �ߑO�P�O���A�ߑO�P�P���@�R�f

�E�R⽉�Q⽇ �i���j �ߑO�P�O���A�ߑO�P�P���@��y

�@�Q�ώҋx�����ɂ����āA�{�����E���ɂ���P�O���̌��ǂ�������A��T�O���̃K�C�h�c�A�[���Â����B

�@�Q�ϖ����B���厞�Ԃ͌ߑO�X���`�ߌ�R���T�O���B�ڍׂ͋{�����̋��s�䏊�z�[���y�[�W�܂ŁB

|

|

| ��1260 / �e�L��)

| �@����O���w�O�̍ĊJ���ŐV�����{�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1269��)-(2025/02/19(Wed) 16:04:47)

|

�@����d�S�O���w�i���s�s���R��j�O�ŋ���z�[���f�B���O�X�i�g�c�A���s�j���ĊJ����ڎw���z�e���╶���̌��Ȃǂ̕����{�݂̊O�σf�U�C���Ă��P�W���A���������B���ꉮ�i�������j���ȂǓ`���I�ȓ��{���z��������A�傪����ȃe���X���犛���W�]�ł���̂������B���s�s���ϕ��v�R�c��̐R�����o�Čv�悪��������A���s�̐V���Ȋό��X�|�b�g�ƂȂ肻�����B

�@�����{�݂͒n��U�K�A�n���Q�K�A���ז�Q���W�畽�����[�g���B�P�`�R�K�ƒn���ɕ��̂���H�Ȃǂ̏��Ǝ{�݁A���{�����̑̌����_������A�S�A�T�K�͋q���T�O���̍����z�e���Ƃ���B�ő�̓����͂R�K�e���X�ŁA��k�V�O���[�g���ȏ�ɂ킽���Ė�P�O���[�g������o��������̂悤�ȍ\�����v�悵�Ă���B�ŏ�K�͏����ȓ����������啔���͉���X�y�[�X�Ƃ��A�R����Ȃǂ��y���߂�Ƃ����B�Q�O�Q�X�N�܂ł̊J�Ƃ�ڎw���B

�@�J���\��n���܂ގO���w�����̂X�E�U�w�N�^�[���́A��N�P�Q���ɓs�s�Đ��ً}�����n��Ɏw�肳�ꂽ�B����g�c�͋��s�s�ɊJ���\�z��͂��o�Ă���B���n�͌����̍������P�Q���[�g���ƂQ�O���[�g���ȉ��ɗ}����K��������A����͍ō��Q�T���[�g���ւ̊ɘa�����߂�B

�@����g�c�̉����D����́A�O���w�𓌎R�ό��̌����ƈʒu�t���A���{������ό��̔��M���_������\�z�𖾂炩�ɂ��Ă����B���Ђ́u�O���̌i�ς���j�܂��A�n��̃����h�}�[�N�ɂӂ��킵���f�U�C�����l�����B�n���ƍs���̗����Čv���i�߂����v�i�L��j�Ƃ��Ă���B

| 600�~255 => 250�~106

feb011.jpg/37KB |

|

| ��1259 / �e�L��)

| �@�@�u���̑��v�u�����̑��v�ɍۗ���i�F�A����E������ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1268��)-(2025/02/19(Wed) 15:59:52)

|

�@�����~�^�̋C���z�u�ƂȂ����P�X�����A���s�s���͒��S������������Ɛቻ�ς��A�s�X�n�k���̖k��⍶����ł͂R�Z���`�قǂ̐ϐ�ƂȂ����B

�@���s�s�k�����̌������ł́A�����ɂR�Z���`�قǂ̐Ⴊ�ς������B�{���ɂ���A��F����\�������~�`�́u���̑��v�ƁA�l�Ԃ̐��U���ے�����l�p�́u�����̑��v�ɂ���āA�ቻ�ς�����̒��߂��t���[���̂悤�ɐ����A�����ȓ~�i�F���ۂ������B

�@���s�n���C�ۑ�ɂ��ƁA���s�{�̑��͓����z�������A�Q�O���ɂ����Ēf���I�ɐႪ�����A���s�s�ȂǕ{�암�̕��n�ł��ĂѐϐႷ��\��������Ƃ����B

| 600�~380 => 250�~158

feb010.jpg/51KB |

|

| ��1258 / �e�L��)

| �@����A�d���c�����{�y�ł������Ȃ��u�ō������v�@�v�E������̕��� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1267��)-(2025/02/18(Tue) 16:42:30)

|

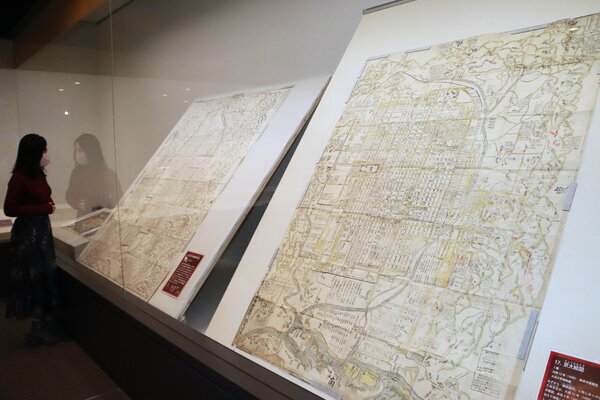

�@���s���������قœ��ʓW

�@���s���������فi���s�s���R��j�͂P�V���A�X���ɓ��قŊJ�����ʓW�u�v������i��������Ԃ��j�\���C�i���݁j���z�����قƂ������v�i���s�V���Ȃǎ�Áj�̋L�Ҕ��\���s�����B�����������ȍ~���{�ɂ����炳�ꂽ�����̑v�E������̕����P�T�O�����Љ��\��ŁA�����d�v�������Ȃǂ̎w�蕨�����������߂�B����\��͂Ȃ��A�����قł́u�����{�y�ł������Ȃ����A�W�A�ō������̍�i�Q�B���Љ��Ō��āv�Ƃ��Ă���B

�@���{�͓ޗǎ��ォ�畧����������p�͒�������{�Ƃ��A�����g�ȂǍ��ƋK�͂̔h�����Ƃ��r�₦���Ԃ��A���Ԃ̌��ՑD�ɕ����𔕍ڂ��Ď����A��A��ɕۊǂ��Ă����B���̒��ɂ͒����嗤�̕��������������������v�E����̂��̂������܂܂�邪�A�����͒����ł͉��������̍����ȂǂłقƂ�ǎc���Ă��炸�A���E�I�ɂ��M�d�ȍ��Ƃ����B

�@����ł͐m�a�������̍E�������i�����Ⴍ�݂傤�����j���A�哿�������̊ω����ߐ}�i�q殁i���������j�M�j�Ȃǂ��o�W�\��B����͂X���Q�O���`�P�P���P�U���B�L���B

| 600�~608 => 247�~250

feb009.jpg/57KB |

|

| ��1257 / �e�L��)

| �@�ΎR���ł��Ƃ́u���v�ɂ��Ȃ镧�������J�@�\��ʊω������� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1266��)-(2025/02/18(Tue) 16:33:56)

|

�@���N�̊��x�i���Ɓj�́u���i�݁j�v�ɂ��Ȃ�ŁA�w�r��ւ�肪�[�����ɂ䂩��̂��镧����W��������ʔq�ρu�ٍ��V�Ɛ��̐_���v���P�W������A��Îs�̐ΎR���{�����w�Ŏn�܂�B�P�V���ɕW�Ҍ����̓��������A�����J�̔��]�ٍ˓V�i�͂��҂ׂ��Ă�j���Ə\��ʊω����i���j�����͂��߁A�T�̂���I���ꂽ�B

�@���]�ٍ˓V���́A�炪�V�N�̒j���ő̂��w�r�̎p���������̐_�u�F��_�v�̏�ɏ悹�Ă���B�×��A���Ɛ[���W������Ƃ��ĐM����Ă����\��ʊω������́A�������i���ǂ������j�����������r�i�����т傤�j�����B����������i�͓��������̖@�։@�ŏ�������Ă���A���J����Ă��Ȃ��B

�@�ق��ɂ́A���̕��p�ł����쓌�������\��_�������̈���B���叫�i���炾�����傤�j��Q�̂̉F��_�݂̂��Ɨ������������ԁB

�@�ΎR���̘h�����؍���́u�ŋ߂͉J�����Ȃ��A���̌b�݂���悤�ɂƂ̊肢�����߂��B�F��_�̕s�v�c�Ȃ��p��A���Ɋւ��_��������Ƃ������Ƃ�m���Ă��炢�����v�Ƙb�����B

�@�P�P���R�O���܂ŁB�ߑO�X���`�ߌ�S���i�t���͌ߌ�R���S�T���܂Łj�B���w���ȏ�T�O�O�~�A���w���Q�T�O�~�i���A�w���͖����B���R�����ʓr�K�v�j�B

| 600�~900 => 166�~250

feb008.jpg/133KB |

|

| ��1256 / �e�L��)

| �@�{�����{�قŒ����C�x���g�J�Âց@�u�吳���}���S�ݓX�v���݂Ɖߋ������� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1265��)-(2025/02/17(Mon) 17:48:23)

|

�@�d�v�������̋��s�{�����{�فi���s�s�㋞��j�łQ�Q������Q�S���܂łR���ԁA�����C�x���g�u�吳���}���S�ݓX�v�i���}�f�p�j���J�����B�吳���㖖�����珺�a�����̃A���e�B�[�N�������͂��߁A�����Ƃ̖X�q�A�o�b�O�A�A�N�Z�T���[�A�����Ȃǂ����ԁB��Î҂́u������o���������m�ق̕��͋C�ƈꏏ�ɁA�a�m�~�b�N�X�̑������y����łق����v�Ƙb���Ă���B

�@���}�f�p�͂Q�O�P�V�N�A�ɐ��O�S�ݓX�V�h�X�Œa�������Â��B�a���ɂ�����炸�A���m�r���e�[�W�i����i�Ȃǂ������u�����h��X�܂��Q�����A���m�̕��������{�̕����ɗZ�������Ɠ��̐��E�ς�ł��o���Ă���B�ߔN�́A��������Ȃǂł��J���A��N�͋��s�s���ŏ��J�Â����B

�@����́A�X�q�u�����h�u�������������������@���������i�~���i���[�~�m�j�v�i���s�s������j�ƁA�A���e�B�[�N�����X�u�o���������\�������i�|�j�A�|���j�v�i�����s������v����ÁB������сA�o�b�O�A�A�N�Z�T���[�A�m���Ȃnjv�X�u�����h���o�X����B

�@���������́A�P�R�N�Ƀf�U�C�i�[�̔��삳���s�őn�Ƃ����u�����h�B���������Ƃ��č���Ă���̂ł͂Ȃ��u�����Ƃ悭�����v�ƌڋq�ɐ����A���}�f�p�ɉ�������B�u������̉����ƂƂ炦�Ă�����Ă���̂ł́v�Ƃ݂�B����O���[�Ȃǃx�[�V�b�N�ȐF�ɉ����āA�A���e�B�[�N�����Ƃ��킹�鎞�͐Ԃ�Ȃǂ͂����肵���F���l�C�ŁA�q���E���Ȃǂ�I�Ԑl������Ƃ����B�u�����̃X�^�C�����m�����Ă���l��������ہv�ƌ��B

�@���삳��́A���s�ɋ��_��u�����R���u�����̓r�W�l�X�̂܂��B���s�ł͎��R�Ɨ��j�ɐڂ��Ȃ���A�f�ނƌ��������A�Â��ɂ��̂Â��肪�ł���v�Ɛ�������B����͖�P�O�O�_���������݁A�̔��Ǝ�����B�u�N���V�b�N�ȗv�f�̓������V�������̂����肽���B���j�̗��������������w��x�ŌÂ����̂����̃X�^�C���Ŋy����łق����v�Ƙb���Ă���B

�@�ߑO�P�P���`�ߌ�U���i�Q�S���͌ߌ�S���j�B�\��s�v�B���������O�V�T�i�Q�O�R�j�X�Q�S�V�B

|

|

| ��1255 / �e�L��)

| �@�b��o�^�������ɁA�������ȍ~�̐ΐ��������{�̉^�c�L���������Ȃ�36����I�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1264��)-(2025/02/17(Mon) 17:46:33)

|

�@���s�{����ψ���͂P�S���A�Q�O�Q�S�N�x�̕{�b��o�^�������ɉ�����V���Ȕ��p�H�|�i�R�U���\�����B�ΐ��������{�i���s�{�����s�j�̖�������ȍ~�̉^�c���L�����u�ΐ��������{�ߑ�Ж��W�����v��A�O��n��Ɠ��̌`��Ƃ����Õ�����O���́u�O��^�~�����ցi�͂ɂ�j�v�i���O��s�A���q�R�Õ��o�y�j�Ȃǂ�I�B

�@�ΐ��������{�̎����́A�P�W�V�O�i�����R�j�N����I���̂P�X�T�O�N�ɂ����Ă̑g�D�^�c�Ɋւ�����������ȂǂU�W�S�_���琬��B���������̐_�������ɔ����_�Бg�D���̕ω���`���Ă���B

�@�O��^�~�����ւ͍ŏ㕔�̐�[���ۂ����ڂ܂����`��ŁA�O��n��𒆐S�ɑ��݂���B���q�R�Õ�����o�y�������ւ̂����B�ꊮ�`�ɕ����ł��A���̓������Ƃǂ߂��T�^��Ƃ�����B

�@�{�b��o�^�������͕{�⍑�̎w��E�o�^�������������X�g�����A�C����ۑS�̔�p��⏕����{�̓Ǝ����x�B����̂R�U����lj����A�v�P�S�S�O���ɂȂ�B

�@���̑��̐V�K�o�^�͎��̒ʂ�B

�@�y�G��z

�@���{���F���ɍ��m�������{���F���ɍ��ʑ������{���F���ɍ����������{���F���ɍ����������{���F���ɍ��V�������{���F���ɍ������@���T�~�M�����{���F���ɍ��v���@���T�M�瓹�M�����{���F���ɍ������@���T���M�����{���F���ɍ����������{���F���ɍ��{���@���T���M�����{���F���ɍ������@���T���M�����{���F���ɍ��i���@���T���M�i�ȏ�A���O��s�E�헧���j�����{�n��Ր}�@��M�����{�n���i�l���}�@���ݒ��M�����{�n��W�ʔ��~���א}�@�����i���M�����{�n��W�ʔg�����א}�@���R�����M�i�ȏ�A�^�Ӗ쒬���L�j

�@�y�����z

�@�ؑ����ω��������ؑ�������V�����i�ȏ�A�ɍ����E���̎�����j���ؑ�������V�����i���O�g���E�n�����j���ؑ��l�V�������i���c�ӎs�E���]���j���ؑ����ω������i�ؒÐ�s�E�������j���ؑ��n����F�����i���E�������j���ؑ�������V�����i�}�u���E�}�u���j���ؑ�����@�������i��R�鑺�E�ω����j

�@�y�����z

�@�����\�N�����O�����Ώ�喾�_�a���V���D�i���O��s�E����j�����T��N�\�������䏗�喾�_�V�{�������D�����i���N�㌎�����P�_�Ќ�����������D�i�{�Îs�E�㐢��������j�����_�Е����i���m�R�s�E���_�Ёj�������������i���E�������j���x����X�����L�^�i���E��x�掩����j�����X����L�����i��O�s�E���X����j�����H��L�����i���E���H��j��������L�����i���E������j

�@�y���j�����z

�@���m�R�ˋ��؉ƊW�����i�l���L�j

�@�y�l�Áz

�@����ؐ��i�i�������s�E�����ԒˌÕ��o�y�A���s���L�j

| 600�~511 => 250�~212

feb007.jpg/97KB |

|

| ��1254 / �e�L��)

| �@���Ƌ��ɋS����������@�ޗnj�����s�̒��J���Łu���������v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1263��)-(2025/02/15(Sat) 16:57:51)

|

�@�ޗnj�����s�����̒��J��(�얓�C�~����)��14���A�S�ǂ��̓`���s���u���������v���c�܂�A�����̎Q�q�҂炪����1�N�̖��a���Ђ��F�����B

�@�l�X�̂�������u�C���(����ɂ�)�v�̒��߂�����̋V���ŁA��N�ȏ㑱���Ƃ����Ղ�B

�@�@�v�̌�A���ۂ�ق�L���ł��炳���ƁA�{�����ɐԁA�A��3�C�̋S�������B�����D(�������ӂ�)����ɂ����m�������ɂ���ē��O�֒ǂ��o���ꂽ�S�́A�j�O���S��������4�E5���[�g���A�d����130�L��������傽���܂���ɂ��Ė{���̎�������������B�̕����U�炵�Ȃ���A���߂������グ�Ė\�ꂽ��A�S�����͂����܂��̂ĂđގU�����B

�@�Q�q�҂͋S�Ƒ傽���܂̔��͂Ɍ�����A�u�Ж���Ɂv�Ƃ����܂̔R�������������A���Ă����B

|

|

| ��1252 / �e�L��)

| �@2��17������u�����Z�~�i�[�v�S10��Ŗ��͐[�@�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1261��)-(2025/02/15(Sat) 16:52:55)

|

�@��������ƒW����s�S�N�����{�ψ���͂Q���P�V������A�r�V�Z����w�E�r�V�����w�@������z�[���i���s�s������j�łP�O��V���[�Y�̒����Z�~�i�[���J���B�I�����C���̎���z�M�ƌ��n�u���P�������B���n�u���������A��������ߌ�V������ŁA��ʂ͒ʊ��V�T�O�O�~�A�Վ����u�͂P��P�T�O�O�~�B�₢���킹�͋��J�ܗǎO�Y����O�X�O�i�P�P�S�O�j�O�R�U�T�B

�@���e�A�u�t�͎��̒ʂ�i�h�̗��j�B

�@�Q���P�V�����u������̕ۊǂƎ����v���������[�i���傤�Ă��j���E�p�@�L���R���P�W�����u�����ł���܂Łv���t�\�ܑ�E�{����賁��S���P�V�����u�K���X�H�|�`�p�[�g�E�h�E���F�[���Z�@�ɂ��ā`�v�K���X�H�|��ƁE�Γc�m�j���T���P�O���ߌ�P�����L��֍O���ٌ��n�u���u�ΐ��������{�Ɗ��i�����v�����ّ�H�}�l�W�����g�w�������^�u�V���v����E���c�@�B�i�I�����C���z�M�Ȃ��A�Վ����K�v�j���U���P�W�����u�B���̂��܁A�����Ă��ꂩ��v�B����ƁE�]�����q���V���Q�X�����u���̑T�v�����@�h�t���Z�E�E���V�������X���X�����u�����Ƃ̎d���v�\��t�\�O��E�����g���q���P�O���P�O�����u������̂₫���́`�y�Ɖ��ɓ�����ā`�v�쓩�Ǝl��E���쒷�فi�I�����C���z�M�Ȃ��j���P�P���P�R�����u��������w�Ԃ��Ɓv�������z�Ɓ^���������҉��R�T�j�i���j���P�Q���X�����u���̓��̎w���ɂ��āv�w���t�T���ܑ�E��؏G��

|

|

| ��1251 / �e�L��)

| �@���s�{�E���ꌧ�Łu�Z�݂����X�v�Ƀ����N�C�������w�͂ǂ��H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1260��)-(2025/02/15(Sat) 16:49:54)

|

�@�s���Y�E�Z����T�[�r�X�u�k�h�e�t�k�k�@�g�n�l�d�V�r�i���C�t���z�[���Y�j�v���^�c���郉�C�t���i�����j�́A���T�[�r�X�Ɍf�ڂ��ꂽ�����ւ̖₢���킹�����w�ʂɏW�v�����u�݂�Ȃ��T�����I�Z�݂����X�����L���O�Q�O�Q�T�i�ߋE���Łj�v�\�����B

�@����ďZ�݂����X���̂P�ʂ͑�チ�g���䓰�ؐ��u�]��v�ŁA�Q�ʂɋ��㊛�����u�o�����v�A�R�ʂɂi�q���C�����u�O�m�{�v�Ƒ������B�u�]��v�Ɓu�o�����v�͐ڐ킾�����Ƃ����B�W�ʂɋ��s�s�c�n���S�G�ې��u���o��v�A�P�O�ʂɂi�q���C�����u�쑐�Áv���������B

�@���Ђɂ��ƁA�u�o�����v�͋��s��w�E���u�Б�w�ɂ��߂����߂ɁA�w�������̒��ݕ����������A�܂�����{���̎n���w�ł��邱�Ƃ���A���s���S���ɂ��_�C���N�g�A�N�Z�X���\�Ȃ��߁A�l�C�������Ƃ����B�@

�@�g�b�v�Q�O�O�̉w�̂����A�O�N����₢���킹����L��������ďZ�݂����X�̋}�㏸�����L���O���ł́A�P�ʂ͑�チ�g���J�����u���蒬�v�A�Q�ʂ͂i�q�В����i�w���s�s���j�u���r�V�c�v�A�R�ʂ͑�チ�g���䓰�ؐ��u�k�ԓc�v�������B���s�E����ł́A�U�ʂɋ��s�s�c�n���S�G�ې��u���v�A�X�ʂɂi�q���C�����u�ΎR�v���������B

�@�u���v�́A���s�s���S���ɑ�����ݎ��v�̋}�����e�����Ă���Ƃ݂���B

�@�������ďZ�݂����X�̃����L���O���ł́A�i�q�R�z���u�P�H�v���R�N�A���łP�ʂ��l�������B�Q�ʂɂ͍�N�P�W�ʂ���傫�����ʂ��グ���i�q������u�V�����v�A�R�ʂɂ͑�チ�g���������u��ؖ{���v�������N�C�������B�u�P�H�v�́A�}���V�����E�ˌ��ĂƂ��������i�̎荠������A�A�[���[���^�C�A�w��Z�~���^�C�A�w�A�q��Đ���̃t�@�~���[�w�ɐl�C�Ȃ̂����R�Ƃ����B���s�E����ł͂T�ʂɋ��s�s�c�n���S�G�ې��u�k��H�v���������B

�@�������ďZ�݂����X�̋}�㏸�����L���O���ł́A�P�ʂɑ�チ�g���J�����ق��u�J���Z���ځv���I�ꂽ�B�Q�ʂ͂i�q���C�����u���c�v�A�R�ʂ͋��s�s�c�n���S�G�ې��u�l���v�������B���s�E����ł́A�W�ʂɋ��s�s�c�n���S�������u�����O�v�A�P�O�ʂɓ��G�ې��u�k��H�v���������B

�@�u�l���v������l���G�ۃG���A�ł͍�N����}���V�����J�����i�݁A�����O�̎��v���}���ɍ��܂��Ă��邱�Ƃ��}�㏸�̗v���Ƃ݂���B���s�s���ł͂ق��ɂ��u�����O�v�u�k��H�v���}�㏸�����L���O��ʂɓ���A�s�����S���ł̃Z�J���h�n�E�X�Ƃ��Ẵ}���V�������v�̍��������f����Ă���Ƃ����B

�@�����L���O�́A�Q�O�Q�S�N�P���P������P�P���R�O���܂ł̊ԂɁu�k�h�e�t�k�k �g�n�l�d�V�r�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�����ւ̖⍇�������w�ʂɏW�v�����B�ڍ��ʂ́u�݂�Ȃ��T�����I�Z�݂����X�����L���O�Q�O�Q�T�ߋE���Łv�Ō����ł���B

|

|

| ��1250 / �e�L��)

| �@�k����ǂ萬���肢�A�ԊX�E�㎵���̌|���W���k��V���{�Q�q |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1259��)-(2025/02/15(Sat) 16:38:35)

|

�@�ԊX�E�㎵���̌|���W���P�R���A���s�s�㋞��̖k��V���{���Q�q���A���t�̖k����ǂ�̐�����Z�|�̏�B���F�����B�Ⴊ��������A�|���W�P�R�l���͂��߉̕���̊W�҂Q�Q�l�����ɂȂ��Ė{�a�i�ނƁA�����͉₢�����͋C�ɕ�܂ꂽ�B

�@�_���ł́A�|�W�g�����̔~�͂邳�u���̐S��ɁA�S�g�S��ŕ���߂����v�Ɛ����A�ޏ��i�݂��j���Ր_�̐������^���T�ʼnr�a�̂ɂ��Ȃސ_�y�u�g���ׁv�����B�|���W�����͐_���Ȗʎ����ŗՂ݁A������ē��������Ă����B

�@�k����ǂ�͂R���Q�O������S���Q���܂ŁA�㋞��̏㎵���̕�����ŊJ����A���V�L�ɂ��Ȃޕ��x���Ȃǂ��I����B�㎵���́A��������ɖk��V���{���Č������ہA�c�����łV���̒��������āA�Q�q�҂̋x�e���Ƃ������ƂɗR������B

| 600�~384 => 250�~160

feb005.jpg/67KB |

|

| ��1249 / �e�L��)

| �@���s�{���A�����Łu���t�̑��ԓW�v�p���W�[��̉ԁA�����F�̃`���[���b�v�炫�ւ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1258��)-(2025/02/14(Fri) 16:09:12)

|

�@�t�߂��Ԃ��ꑫ��ɏЉ��u���t�̑��ԓW�v�����s�s������̕{���A�����ŊJ����Ă���B�F�Ƃ�ǂ�̉Ԃ����₩�ŗz�C�ȕ��͋C�����o���Ă���B

�@�ӏ܂ł���Ԃ����Ȃ��~�ɁA�o�b�N���[�h�ō͔|���đ����ɊJ�����Ԃ��y����ł��炢�A���|�ɂ������������Ă��炨���Ɩ��N�A��������悷��B

�@��Ő��n�ɓ��݂��ꂽ��V�O���[�g���̃r�j�[���n�E�X���ɖ�P�O�O��P�������W�߂��B�ǂɐԂ���I�����W�A���F�ƃO���f�[�V������ɕ��ׂ��p���W�[��̉ԁA�����F�̃`���[���b�v���炫�ւ�B

�@�����̃I�t�B�V�����p�[�g�i�[��Ƃ̃^�L�C��c�i������j���肪�����R�[�i�[������A���ʂȃr�I���⏬�Ԃ�ɍ炭�[���j�E�������сA�L�O�B�e�p�̂������p�ӂ��Ă���B

�@�R���X���܂ŁB���������K�v�B

|

|

| ��1248 / �e�L��)

| �@��l���Ɂu�����ȁv�����A�F�N�₩�ȉԁX���H�n���ʂ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1257��)-(2025/02/13(Thu) 15:29:33)

|

�@���s�s������̐�l���ʂ�F�N�₩�ȉԁX�ōʂ�u��l�������ԓW�|���̂܂��ɁA�ԁv���O���|�l��ʊԂŊJ����Ă���B�����Ώ�̘e�ɏ���ꂽ��Q�O�O�̏����Ȃ����Ȃ��H�n�̕�����������āA�ό��q����y���܂��Ă���B

�@�n���̏Z����X�܊W�҂�ł���u��l���܂��Â��苦�c��v���H�n�̖��͂������Ă��炨���Ɗ��B�W�����邢���Ȃ͂X�A�P�O�̗����Ɏ��R�Q���̑̌�����J���A���L��������Ăт����ėp�ӂ����B

�@�Q���P�Q���ɂ́A��̂Ђ�T�C�Y�̖ؔ��ɐ�����ꂽ�o����X�C�[�g�s�[�A�K�[�x���Ȃǂ��ʂ�ɕ��B���N�łP�P�N�ڂ��}���A�u���N�y���݂ɂ��Ă����l�������Ă����v�Ƌ��c����ǁB���d�������I����Ă�������Ƃ�������o�b�N�ɁA����ɂ邳�ꂽ�Ԃ��ʐ^�Ɏ��߂�l�̎p����������ꂽ�B

�@�P�U���ߌ�T������܂œW������\��B���N�͊���������܂��Â����i�߂鋞�s�s�Ƃ��A�g���A�P�T�A�P�U�̗����ɂ͎s����l�������Ƀe�[�u����x���`��ݒu����B�����Ƃ���^�̂����ȍ�i���W�������B

|

|

| ��1247 / �e�L��)

| �@���{�Ŏ�������H�ׂ�s���@�t�̎�ؖ��킢���a���ЋF�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1256��)-(2025/02/12(Wed) 15:25:01)

|

�@���������H�ׂĂP�N�̖��a���Ђ��F�肷��s�����P�P���A���s�s������̏��{�ł������B�����������̒��A�Q�q�҂炪�M�X�̂����������A�t�̎�𖡂�����B

�@�t��Ɏ���Ė��a���Ђ��肤�Ƃ�����������̕��K�ɂ��Ȃ݁A���{�ł͖��N����̐����V���ɋ߂����̓��ɍ��킹�ċ����̐_���Ŏ��n����������_�O�ɋ����A�Q�q�҂Ɏ��������U�镑���Ă���B

�@���N�͂P�T�O�O�H���p�ӂ���A���ł͌ߑO�P�O�����납��ړ��Ă̎Q�q�҂������s�������Ă����B

|

|

| ��1246 / �e�L��)

| �@�F���c������400�N�����s���@60�l������łW���[�g�����́u��ցv |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1255��)-(2025/02/12(Wed) 15:21:50)

|

�@��ւɌ����Ă��傫�Ȃ��ߓ������ĕa���ގU�Ȃǂ��肤�`���s���u�_����i���傤���j�v���P�P���A���s�{�F���c�����̗���n��ʼnc�܂ꂽ�B�Z����U�O�l�����������J�ɕ҂ݍ���ł����A�����W�E�T���[�g���̋���Ȏւ��p���������B

�@�_����͂S�O�O�N�ȏ�̗��j�����Ƃ���A�����R�n��Ɍ��݂��`���B���̒��ł����n��̂��ߓꂪ�ő勉�Ƃ����B

�@��Ƃł́A�Z�����m�����������Ȃ���A���𑩂˂����R�{��҂݁A�P�{�̂��ߓ�i���a�R�O�Z���`�E�d���R�O�O�L���j�Ɏd�グ���B���̌�A���ߓ�̉����Ɂu�O����v�ƌĂ��V�L�~�ƂЂ��ŕ҂����t�����B�[��ꎞ�ɂ��ߓꂪ��������ƁA�W���̓�����ɓ�����u�_��̓m�i����j�v�܂ŒS���グ�ĕ�[�����B

|

|

| ��1245 / �e�L��)

| �@���T17���ȍ~�A�ߋE�n���ɍĂъ��g���@���s�s���A�܂���̉\���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1254��)-(2025/02/12(Wed) 15:19:02)

|

�@���Nj�C�ۑ�͂P�Q���܂łɁA�ቷ�Ɋւ��鑁���V����\���A�ߋE�n���͂P�V���ȍ~�ɂ��Ȃ�̒ቷ���\�z�����Ƃ��āA�_�앨�̊Ǘ��Ȃǂɒ��ӂ��Ăт������B�~�^�̋C���z�u�����܂邽�߁A�ĂыߋE�n���̍L�͈͂Ő�Ɍ�������\��������B

�@�C�ۑ�ɂ��ƁA�P�V������ߋE�n���͊��C������₷���Ȃ�A���N���Q�x�ȏ�C�����Ⴂ���������\��������B�C�ے��̔��\����Q�T�ԋC���\��ɂ��ƁA���ɂP�X�`�Q�P�����ɂ��Ȃ�̗₦���݂��\�z�����B

�@���s�n���C�ۑ�ɂ��ƁA�ߋE�k���͂Q����{�̑劦�g�̂悤�ȑ��ɂ͂Ȃ�Ȃ����ʂ������A���B������_�͗������邽�߁A����������ł͋��s�s���ł��Ăѐ�Ɍ�������\��������Ƃ����A����̋C�ۏ��ɒ��ӂ���悤�Ăт����Ă���B

|

|

| ��1244 / �e�L��)

| �@��̋��s�E�M�D�_�ЂŁu�ϐ������v��̃��C�g�A�b�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1253��)-(2025/02/09(Sun) 16:48:23)

|

�@���~��Ԃ̑��ƂȂ����W����A���s�s�́u�����~�v�Ƃ��Ēm���鍶����M�D�̋M�D�_�ЂŁA�ϐ������̃��C�g�A�b�v���������B���z�I�Ȍ��i�ɁA�吨�̊ό��q���������Ă����B

�@���̓��̋M�D�́A�P�O�`�P�T�Z���`�̐Ⴊ�ς���A�u��̓�����v�̃��C�g�A�b�v���s��ꂽ�B

�@�Q���Ń��C�g�A�b�v���n�܂�ƁA�吨�̊ό��q���������������B�Βi�ɂ͐Ⴊ�ς���A�ό��q��͎肷��������Ă������Əオ���Ă������B

|

|

| ��1243 / �e�L��)

| �@���ꌧ�̌Ù��Ŕ~400�{�����J����Â��J�Â� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1252��)-(2025/02/08(Sat) 16:00:45)

|

�@���ꌧ�̌Ù��i���j�ŁA��S�O�O�{�̔~�����J����Â����J�����B

�@�~�����@�Q���P�W���i�j�`�R���P�W���i�j�ߑO�W���`�ߌ�S���A���ꌧ��Îs�̐ΎR���B��S�O��ނS�O�O�{�̔~�����J�B�~�~���W���B���R�����K�v�B

�@��O�̓X�܂Ŕ~�ɂ��Ȃ�����َq�̒�����B�₢���킹�͐ΎR�ό�����O�V�V�i�T�R�V�j�P�P�O�T�B

|

|

| ��1242 / �e�L��)

| �@�܂��Ȃ��J�Ԃ��@�u�S�Ԃ̂��������v���s�s���̔~�X�|�b�g6�I |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1251��)-(2025/02/08(Sat) 15:56:44)

|

�@�u�~�͕S�Ԃ̊@�i���������j�v�ƌ�����悤�ɁA�����~���߂��A���̉Ԃɐ�삯�Ĕ~���炫�n�߂�ƁA��C�ɏt���K���B���N�͋C��̉e�����u�Ԃ����̂��x��Ă���v�i���s�{���A�����j�Ƃ������A�ڂ݂͂��悢��ӂ���ݎn�߂��B�t���܂�̋G�߂�O�ɁA�ǂ��֍s�������v�Ă��Ă݂�̂͂������B

�@�{���A�����i������j

�@�~�т𒆐S�ɖ�U�O�i��A�P�O�O�{���A�����Ă���B���Ă���H�ɂ����ď��������������߁A���N���P�T�Ԃقǒx��Ă���Ƃ������A�Q�����{�ɂ͊J�Ԃ������B�����܂ŁA�F�Ƃ�ǂ�̉Ԃ��y���߂�B

�@�k��V���{�i�㋞��j

�@�~���u�Ԃ̒�v�ɂ͖�T�O�i��A�P�T�O�O�{�قǂ��A���B�W�]�䂩��́A�~�̊C�̂悤�Ȓ��߂��y���߂�B�~���̌��J�͂R���P�U���܂ł̗\�肾���A�炫��ɂ���ĕ����������肷��B�Q���P�S������R���Q���܂ł̖��T��(���E�y�E���j���E�j��)�ƁA�Q���Q�T���ɂ̓��C�g�A�b�v���s����B

�@�������i������j

�@�����̎O��O�ɍg���̂Q�{�����ԁB�萅�ɂ̋���ɂ̓n�[�g�`�Ɏ������l�u���ځi���̂߁j�v����������A���̊Ԃ���g�~���̂����ƁA�s���N�̃n�[�g�ɂȂ�Ƃ��Đl�C���Ă���B

�@���{�i������j

�@�u������~�v�Œm���閼���B�_�����ɂ͍g���̖�P�T�O�{���A���A�������Ԃт���n�ʂ��ʂ�B�c�o�L�Ƃ̋������y���߂�B

�@�~�{��Ёi�E����j

�@�뉀���ɖ�S�O��A�S�T�O�{������B���炫�́u���g�~�i�������j�v��A�g���ɍ炫������u�t����v�ȂǁA�G�߂��i�ނ��Ƃɂ��܂��܂ȉԂ��y���߂�B

�@�~���H�����i������j

�@�~�тȂǂɖ�Q�O�O�{���A�����Ă���B�Q����{�ł͂܂��炫�n�߂����A�R�����{�܂ł̊ԂɁA���炫����x�炫�܂ŏ��ɍ炭�B�R�����{�ɂ́A���炫�̍��Ƃ̋������y���߂����Ƃ����B

| 600�~544 => 250�~226

feb004.jpg/96KB |

|

| ��1241 / �e�L��)

| �@���̋��s�s���A���k�E�����͂܂�Őፑ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1250��)-(2025/02/08(Sat) 15:43:04)

|

�@���~��Ԃ̊��g�ƂȂ������s�s���́A������łW�Z���`�̐ϐ���ϑ������B���s�s�́A��ʂ���P�{�オ��i���k�ɍs���j���ƂɁA��̗ʂ��ς��Ƃ�����B�s�X�n�k���̗��k�G���A�◒�R�Ȃǂ͂P�O�Z���`�O��̐�ƂȂ�A�ፑ�̂悤�Ȍ��i�ƂȂ����B

�@���ΐ_�Ђ́A�����猃�����Ⴊ�~��A��ʂ̋␢�E�ƂȂ����B

�@���_�Ђ̖�O���瑱���d�v�`���I�������Q�̏��E�Љƒ��́A������i�F�ƂȂ����B

�@���t���i�k��j��������Ԃ�A�u��̋��t���v�̃R���g���X�g���y���߂��B

�@���R�E�n�����t�߂͌������ꎞ�Ⴊ�~��A10�Z���`�قǂ̐Ⴊ�ς������B

| 600�~400 => 250�~166

feb003.jpg/103KB |

|

| ��1240 / �e�L��)

| �@����ȗ��`���u�����}�v���ʌ��J�@�ޗnj�����s�E���������V�V |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1249��)-(2025/02/07(Fri) 16:52:14)

|

�@����s�����̓��������V�V�ŁA�E���g���}���≼�ʃ��C�_�[�Ȃǂ�`�������{��Œm�����ƁE����T��[������lj�u����(��イ�䂤)�}�v�����ʌ��J����Ă���B24���܂ŁB

�@����11���[�g���̑��ʂɋ���ȗ���`�����u�����}�v�́A����ɓ������J���ꂽ���ɖ��s��(����̂��傤����)���F�삩�痴�_���Ăъ��Ƃ̓`���Ɋ�Â��B����̖��s�҂ƁA��������ɒ��V�V�̑m�ɐ^��������`�����O�@��t��C���ɕ`���A����̌o�߂�\�����Ă���B

�@�t����Ăɂ����Ă̎O�֎R�ƁA�H����~�ɂ����Ă̓��R��`������lj�������̓����ɔz�u����A�G�߂̗����\���Ă���B

�@���V�V�̏��������ю�́u��a�����I�R�Ɵ�(����)�����̔��͂ƁA���Ԃ�G�߂̗���������Ă��炦��v�Ƙb���Ă���B

�@���a�ł́A���コ��̍�i11�_��W������u����T��W�v�����Â��Ă���B

|

|

| ��1239 / �e�L��)

| �@��̓h���}��l���u�Ӊ��d�O�Y�v���肪���������G�A���w�D�̋Z�@�ŕ\�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1248��)-(2025/02/07(Fri) 16:38:16)

|

�@���f���̂m�g�j��̓h���}�̎�l���A�Ӊ��d�O�Y���肪���������G�𐼐w�D�̋Z�@�ŕ\��������i�W���A���s�s������̋��s���������قŊJ����Ă���B�l�C�����G�t�ɂ�閼�삪�@�ׂɐD��グ���A�K�ꂽ�l�����𖣗����Ă���B

�@���w�D���۔��p�فi�㋞��j�����B�u�]�˂̏o�ʼn��v�Ƃ��ꂽ�d�O�Y���ւ���������G��i�̐��X���A�Ƃ݂�D���i���j�̐E�l�̋Z�p�Ŏd���Ă��B

�@���ɂ́A�d�O�Y���˔\���������������F�֎ʊy�Ɗ쑽��̖��̕����G�����킹����i�̂ق��A�̐�L�d�́u���C���\�O���v�S�}�ȂǂW�O�_�����ԁB���̖т̂R���̂P�قǂƍׂ����Ō��悪�����ɐD���A���������������Ă���B

�@�����p�ق̒ӓc���j�ْ��i�V�W�j�́u�]�˂̕����G�̂悤�ɁA���̐��w�D�𐢊E�ɍL�߂Ă��������v�Ƙb���B���s����ɁA���C���\�O���ɂ��ȂޑS������W��\�肵�Ă���B

�@�X���܂ŁB�ߑO�P�O���`�ߌ�T���B�����B

|

|

| ��1238 / �e�L��)

| �@������ב�ЂŁu���ߑ�Ձv�@���N���u���邵�̐��v�����^ |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1247��)-(2025/02/06(Thu) 15:05:50)

|

�@���s�s������̕�����ב�ЂłU���A�u���߁i�͂��܁j��Ձv���c�܂ꂽ�B���Ђ̋N���Ɋւ��A�������̖����q�⍡�̕���ɂ��o�ꂷ��Վ��ŁA�����ɐ���Ɠ����S���肤�����̎Q�q�҂łɂ�������B

�@��ב�_���V�P�P�i�a���S�j�N�Q���̍ŏ��̌߂̓��ɁA��R�ɒ��������`���ɂ��ȂށB�Â�����A���̓��ɎQ�q���邱�Ƃ��u���܂���v�ƌĂсA�_�̃X�M�ɂ������̖ʂ��������N���u���邵�̐��v�����^���Ă���B

�@���̓��������̐l������������{�a�ŋF���i���Ƃ��j������A���N�������߂��肵���B

|

|

| ��1237 / �e�L��)

| �@3��8���u�т�ΊJ���v�@����D���͒��h���o���o�D�̂��̐l |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1246��)-(2025/02/06(Thu) 15:03:40)

|

�@���i�ɏt�̊ό��V�[�Y���̓�����������u�т�ΊJ���v�i�т�Α�Êό������Áj���A�R���W���ɑ�Îs�̑�Í`���ӂōs����B���i�Ώ���p���[�h����ό��D�u�~�V�K���v�̈���D���ɂ́A�o�D�̔܊C���i�ЂȂ݂ӂ��j���I�ꂽ�B

�@�܊C����͑��{�o�g�B�Q�O�O�X�N�ɕ�ˉ̌��c�ɓ��c���A�ޒc��͎�ɕ���Ŋ���B���f���̂m�g�j�A���e���r�����u���ނ��сv�ŁA�x�e�����Ō�t�̌K�����a���������Ă���B

�@�ߑO�X�����ɑ�Í`�ōÂ����J��ł́A��Ò������[�^���[�N���u���ݒu����u�a�h�v�`�j�n�v�̕����������ǂ������僂�j�������g�̂���I�ڂ�����B���P�O������A�{�[�g�Ȃǂ��܂߂���R�O������Í`���ŌΏ�p���[�h�����{�B�܊C����炪�~�V�K���D�ォ��t�̔����J���Ƃ����u�����̌��v���ɓ������A�Ώ�ό��̈��S���F�肷��B

�@�т�ΊJ���͂P�X�T�U�N�Ɂu�ΐ��J���v�̖��̂Ŏn�܂�A���N�łV�O��ځB�V�X�N�ȍ~�A�����{��k�ЂƐV�^�R���i�E�C���X�ЂŃC�x���g�𒆎~�����N�������A����o�D������D���ɏ����Ă���B

�@�Ώ�p���[�h�ɎQ������ό��D�ւ̏�D�\��́A�т�Α�Êό�����^�c����z�[���y�[�W�u�т�Α�Ãg���x���K�C�h�v�Ŏt���Ă���B����͂S�X�O�l�A�L���B�₢���킹�͓�����O�V�V�i�T�Q�W�j�Q�V�V�Q�B

|

|

| ��1236 / �e�L��)

| �@������̋g�c�_�ЂŁu�ǙT���v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1245��)-(2025/02/02(Sun) 15:29:26)

|

�@���̒��̓{���߂��݂�\�����S������ǂ�����

�@�ߕ��O��̂P���A���s�́u�\�S��v�Ƃ���鋞�s�s������̋g�c�_�ЂŁA�S��炢�̖��Őe���܂��_���u�ǙT�i���ȁj���v���s��ꂽ�B�₽���J���~�肵���钆�A�Ж�̏ے��ł���R�C�̋S��ǂ������A�l�X�̍K���╽�a��������B

�@�ߌ�U������A�吨�̎Q�q�q�������ԋ����ɁA���̒��̓{���߂��݁A�ꂵ�݂�\���ԁA�A���F�̋S���o�ꂵ�A��P�E�T���[�g���̋��_��U��Ė\�ꂽ��A������߂����肵���B�l�̖ڂ����鉼�ʂ����Ԃ����u�������i�ق��������j�v���A�_�ʗ͂�����Ƃ���閵�Ə����g���ď��X�ɋS��ǂ��l�߂�ƁA���N�җ�̒j�������߂�u�㋨�i���傤�����j�v�炪���̖łł����|�ň��̖������A�ގU�������B

�@�ǙT���͕�������ɋ{���ōs��ꂽ�V�����Č������_���B��N���P�������ߕ��ƂȂ�Q���ɂ́A���_�ЂŌÂ����D�₨����R�₷�u�ΘF�Ձv���s����B

| 600�~366 => 250�~152

feb002.jpg/59KB |

|

| ��1235 / �e�L��)

| �@���s�{�̏����ɂƂ��āu������ȁv�͈����C���[�W�H |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1244��)-(2025/02/02(Sun) 15:28:13)

|

�@�����Ŕ����u�����Ӗ��Ǝv���Ă������E�E�E�v

�@�u������ȁv�̌��t�ɁA���s�̏����̓}�C�i�X�C���[�W��������l�����Ȃ��Ȃ��|�B�S���Q�P�̒n�����������Ŏ��{�����A���P�[�g�ŁA�j���̓�����\���n����L�̌������ۂ�q�˂��Ƃ���A���s�{���̉���́A����ȌX���������яオ�����B�u���\������v�u�������Ɏv����v�ƈ���ۂ������鐺���ڗ����A�u�������v�Ƃ����l���B�����J�ߌ��t�Ɗ�����l������A�{�O�̐l�������u������ȁv�̌��z�Ɍ˘f�����s�{���̎p���������킹���B

�@�A���P�[�g�͋��s�V���́u�ǎ҂ɉ�����v�ȂǑo�����^�Ɏ��g�ޒn�����l�b�g���[�N����N�P�Q���Ɏ��{�����B�ʐM�A�v���u�k�h�m�d�v�̓o�^�҂�ɐ��ʖ������S�ӎ��Ȃǂ�₢�A�S���U�V�Q�V�l������B

�@�A���P�[�g�ł́u��B�j���v��u�H�c���l�v�̂悤�ɒj���̓��������\�����t��\�����g�̉��ɂ��邩���������B���̌��ʁA���s�{���ōł����������̂́u������ȁv�i�u�����v�u���j�Ƌ����v�܂ށj�̂U�X�l�B�u�����l�v���R�T�l�ő������B

�@�u������ȁv�ɑ���{���̈�ۂ́u�|���A��������v�i���s�s�A�R�O�Ώ����j�A�u�����Ӗ����Ǝv���Ă������A�ŋ߂͂������i�������j���Ǝv���Ă��邩���v�i���s�A�U�U�Ώ����j�ƃ}�C�i�X�C���[�W��������l�����������B�u�������Ȑl�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă���C�����ĕ������v�i���s�A�U�Q�Ώ����j�Ƃ����l�������B

�@���ɖڗ��̂́u������ȁv�ɓ�ʐ���A�z����l�̑������B�u�\�ʂ͏_�炩�����A���g�̓L�c�C�v�i���s�s�A�T�V�Ώ����j�A�u�\�����̊�����܂��g���l�Ǝv���Ă���̂ł́v�i���s�A�T�P�Ώ����j�A�u�����Ƃ₩�������ǁA���������Ȋ����v�i���s�{�A�T�Q�Ώ����j�Ƃ̔����������݂�ꂽ�B

�@�j������́u���������邪�A�\�ʂɂ͏o���Ȃ��̂ł������Ǝv���邱�Ƃ�����v�i���s�s�A�V�O�Βj���j�Ƃ����t�H���[���������B

�@����A�u�������炩���C���[�W�v�i���s�s�A�S�X�Ώ����j�A�u�i�������Ă����Ƃ肵�Č����邪�A���g�͋C�������Ă������肵�Ă��āA���Ƃ��ɂ͂��v�i�F���s�A�T�Q�Ώ����j�ƑO�����ɕ]�����鐺���������B�u�J�ߌ��t�Ǝv���̂Ŗڎw���Ă���v�i���s�s�A�U�Q�Ώ����j�Ƃ����l������A�u�����͔��������t�B���܂ꂽ�o�܂�`���ɍ�������������������厖�ɂ��ׂ��v�i���s�{�A���ʂ́u�����Ȃ��v�U�R�j�Ƃ̈ӌ����������B

�@���s�{���̏����ɂ͓��R���l�Ȍ�������A�u�قڎ��ꉻ���Ă���悤�Ɏv���v�i���s�s�A�U�S�Βj���j�Ƃ̐����������B�����u�������ȃC���[�W�����邯�ǁA���́w�����炵���Ȃ��x�ƌ�����B��Ԃׂ����Y�ށv�i���s�A�U�U�Ώ����j�Ƃ����l�������B

|

|

| ��1234 / �e�L��)

| �@���s�s���̃z�e���������u�}�㏸�v�@���ϒP���u2���~�����v�̔w�i�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1243��)-(2025/02/01(Sat) 19:05:38)

|

�@���s�s���̎�v�ȃz�e���̋q���P�����Q�O�Q�S�N�ɕ��ςQ���P�X�T�~�ƂȂ�A�O�N����Q�V�X�Q�~�㏸�����B���s�s�ό�����R�P�����\�����N�������i����l�j�ŕ��������B���v�f�[�^������P�U�N�ȍ~�A�Q���~����̂͏��߂āB�������Ɛl����㏸�ɉ����A�~����w�i�ɋ}�������C���o�E���h�i�K���q�j�̗��p���h�������������グ���B

�@���ϒP���́A�P�X�N�܂łP���T��`�P���U��~��Ő��ڂ��A�V�^�R���i�E�C���X�ЂŊό��q�����������Q�P�N�ɂ͂P���P�S�T�T�~�܂Œቺ�����B�R���i�Ђ��o�ďh���q�����A�Q�R�N�͕��ςP���V�S�O�R�~�ɏ㏸�B�Q�S�N�͈�i�Əオ��A�Q���~�̑��ɓ��B�����B

�@�����ςł͍g�t���������}����P�P�����Q���W�U�W�U�~�ƍł������A�R���~�ɔ������B�Ԍ��V�[�Y���̏t���L�сA�R�����Q���Q�X�Q�T�~�A�S�����Q���S�S�O�U�~�������B

�@������ɂ��ƁA�P�����}�㏸����w�i�ɂ́A�H�ޔ����M��A�l����ȂǃR�X�g�̍���������B�����I�Ȑl��s�����ċq���ғ���}���ĂP���̏h�������������グ�Ď��v���m�ۂ��铮�������܂����B

�@���j�I�ȉ~���ŖK���q�̗��p���N�Ԓʂ��ĉ������������Ƃ��h�����̑���ɉe�������B�Q�S�N�̉��h���l���ɐ�߂�O���l�̊����͉ߋ��ō��̂U�P���ɒB���A�P�X�N�̂T�O�E�X�������P�O�|�C���g�㏸�����B

�@�������\�����Q�S�N�̕��ϋq���ғ����i����l�j�͑O�N��T�E�P�|�C���g���̂V�W�E�T���ŁA�R���i�БO�̂P�X�N�̂W�P�E�R���ɂ͓͂��Ȃ������B��v���ق̋q���ғ����͂O�E�T�|�C���g�㏸�̂U�P�E�U���B

| 600�~450 => 250�~187

feb001.jpg/41KB |

|

| ��1233 / �e�L��)

| �@�_���ɐV�z�e���A���̂����܂�@��h��ق����C�A2026�N�t�ɊJ�Ɨ\�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1242��)-(2025/01/31(Fri) 17:37:43)

|

�@�鍑�z�e���͂Q�X���A���s�E�_���̖�h��فi���s�s���R��j�����C�����t�J�Ɨ\��̃z�e�����̂��u�鍑�z�e�����s�v�Ɍ��߂��Ɣ��\�����B�����Ɣ�͋ߔN�̎��ޔ�����A�������P�S���~�����Ė�P�Q�S���~�ɂȂ錩���݁B

�@�����E����J�̒鍑�z�e�������Ő�������J���A�v�{�H��S����ёg�̒S���҂��o�Ȃ����B�H���͊O�ϕ����𒆐S�ɂV�����x�̐i���i���傭�j�ŁA�Ԍ����H���ɂ���쐼�̊O�ǂQ�ʂ�ϐk�⋭������Ŏc���A��̑O�̌����̊O�ǂɎ{����Ă����^�C������i�e���R�b�^�j�͉\�Ȍ���ė��p�����B�����͗��Ă������߁A�����ӂ��ւ��A�����`��Ɛ��@�ŐV�������B

�@�鍑�z�e���̍�c��q���s�J�Ə��������́u��h��قɃz�e���Ƃ��ĐV���ȑ����������炷���Ƃʼnߋ����猻�݁A�����ւƎv����a���ł������Ƃ��v�Ƃ������B��ёg�̈���S�v�{���S�C���{�����́u�V�z��������Â��������g�����Ƃ͒E�Y�f�̎��_������Ӗ�������v�Əq�ׂ��B

|

|

| ��1232 / �e�L��)

| �@���s�s�k��̑�w�����قŁu�G�Ɛ}�Ō��鋞�s�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1241��)-(2025/01/31(Fri) 17:28:50)

|

�@�]�ˎ���̋��s�̒���`�����n�}��G��ǂ�Ȃ�

�@�]�ˎ���̋��s�̒���`�����n�}��G����W�߂��W����u���s���w�ԁ@�G�Ɛ}�Ō��鋞�s�v���A���s�s�k��̑�J�唎���قŊJ����Ă���B����̊ό��K�C�h�u�b�N���Ȃ���ɁA���Ђ▼���Ȃǂ����荞�܂ꂽ�Òn�}�𒆐S�ɂR�Q�_�����ԁB���َ҂����l�C���𖡂킢�Ȃ���ߐ��̌Ós�̎p�Ɍ������Ă���B

�@����w�̏����i�����J����~�G���W�B�]�ˎ���ɔ��s���ꂽ�Òn�}�͒��X�̒ʂ����ƁE�喼�̉��~�����łȂ��A�n����Ў��̗R���A�����Ȃǂ̏����ׂ����������܂�Ă���B�P�V�V�W�i���i�V�j�N�́u�R�鍑����G�}�v�͐��w�D�⍡�{�_�Ёi�k��j�̂��Ԃ�݂����̓y�Y�E�����Ƃ��ďЉ�Ă���B

�@�ʂ̒n�}�ł́A���݂͎p�����������̂��L�^����Ă���B�]�˂̋g���ƕ��я̂��ꂽ�V�s�E������L�b�G�g�������������L���̑啧�a�A�u�R����v�́u���v�̎��Ȃǂ�n�}��Ɋm�F�ł��A����̕ϑJ����������B�ό��������₩�ɕ`�����u�������O�}���i�т傤�j���i�ԁj�v�Ȃǂ�����B

�@�Q���P�T���܂ŁB���ꖳ���B���A���j�x�݁B

| 600�~400 => 250�~166

janu084.jpg/50KB |

|

| ��1231 / �e�L��)

| �@�d�v�������̌�����1�������ʌ��J |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1240��)-(2025/01/31(Fri) 17:22:44)

|

�@���s�s���̏d�v�������̌������A���N�P�������ʌ��J���ꂽ�B

�@���s�s�������T�����n���̏d�v�������́u�����R���i������イ�����j�v�����L����Ƌ�̔����j�g���z�[���f�B���O�X�i�D�y�s�j�͍��N�P������A�����̈�ʌ��J���n�߂��B

�@�����R���͓�T�����ӂɍL����ߑ�ʑ����z�Q�̈�B�P�W�X�U�i�����Q�X�j�N�ɎF���ˏo�g�̎��ƉƁE�ɏW�@����i�����イ���˂ˁj�̏Z���Ƃ��Č��Ă��A��ɋߍ]���l�̎s�c���Y�������̑�H�����i�Ƃ���傤�j�E���c���g�ɑ����z�����A�P�X�O�T�N����Ɋ����B��N�W���Ɏ剮�ȂǂS�����d���Ɏw�肳�ꂽ�B

�@�ؑ��ꕔ�Q�K���Ă̎剮�́A�����Ƒ����z���������킳��������ŁA�������d�w�I�ŕ������Ƃ̎���قȂ�A�㎿�̋ߑ�a�����z�Ƃ��ċM�d�Ƃ���Ă���B

�@

�@�Q�O�P�O�N�Ƀj�g�����擾�B�u�A���v���Ǝ���ڏ��쎡���q���肪�����������̒뉀�͍�N�P�P�������ʌ��J���n�߂����A�u�������������v�Ƃ��������A�\��Ȃ��Ō��J���邱�Ƃɂ����B���Ђ̎������Y��͍��H�̋L�҉�Łu�������뉀�ƌ��z�������O�̐l�Ɍ��Ă��炤�̂��g���v�Ƙb���Ă����B

�@�������ł́A�j�g�����^�c����k�C���̔��p�قS�قŏ������镂���G��K���X�H�A����ȂǁA�G�߂��ƂɓW������B

�@���ꗿ�͈�ʂR�O�O�O�~�A��w���Q�O�O�O�~�A�������P�T�O�O�~�A���w���P�O�O�O�~�B����҂ɂ͛����R���ʐ^�W�悷��B�J�������͋G�߂ňقȂ邽�߁A�����R���z�[���y�[�W�̊m�F���K�v�B

| 600�~400 => 250�~166

janu082.jpg/47KB |

|

| ��1230 / �e�L��)

| �@���ꌧ�k���u�ω��̗��v�p���Ղ��猩�������Â������Љ� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1239��)-(2025/01/31(Fri) 17:17:48)

|

�@���P����̕i�Ȃ�49�_

�@���ꌧ���l�s���̔p���Ղ��猩�������Â����Ȃǂ��Љ����W�u������钷�l�̌Ñ㎛�@�v���A���s��˒��̎s�����j���������قŊJ����Ă���B�V���I�㔼����W���I���߂���܂ł̔��P����̕i�ȂǂS�X�_��W�����Ă���B

�@�`�c��Ձi���s����⒬�j���猩���������P����̊ۊ��ɂ́A�n�X�̉Ԃ̖͗l�����܂�Ă���B����Ղł͎��Ղ͊m�F����Ă��Ȃ����A���ނ���ʂɌ������Ă��邱�Ƃ���A���ČÑ㎛�@�u�`�c�p���v���������ƍl�����Ă���B

�@��C����Ձi���s�������ۉ����j����o�y���������͏ĕ��̏����ŁA�����̑�֕i�ȂǂƂ��ėp����ꂽ�Ƃ����B�P�Q���I������P�R���I�����ɂ����č��ꂽ�Ƃ݂���B

�@��������Ձi���s�����������j���猩�������D���́A�������㖖�����犙�q���ゲ��ɍ��ꂽ�Ƃ݂���B�D���͏��^�̓y�����ŁA�ؐ��̌^���g���Đ��`������ɑf�Ă����Ċ���������B��������ȍ~�ɂ́A�����̓D�����W�߂Ē˂�A���{��F����s���̂����s�����Ƃ����B

�@�������ق́u���l�s�́w�ω��̗��x���Ēm���A�Î���Õ����������A�ޗǎ�����Â������͎c���Ă��Ȃ��B�W���̌Â����Ȃǂ�ʂ��āA�Â��p���ɂ��Ēm���Ă��炦��v�Ƃ��Ă���B

�@�R���X���܂ŁB�ߑO�X���`�ߌ�T���B���j�x�فi�Q���Q�S���͊J�ق��A���Q�T���x�فj�B���ٗL���B�������قO�V�S�X�i�V�S�j�O�P�O�P�B

| 600�~400 => 250�~166

janu079.jpg/46KB |

|

| ��1229 / �e�L��)

| �@���ꌧ���ߍ]�s�ɓ��{�e�n�́u�S�̑��v����� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1238��)-(2025/01/31(Fri) 17:12:53)

|

�@�S��14�s���{������27�_��W��

�@���{�e�n�̋S���e�[�}�ɂ������W�u�S�ގ��I�S�̑��i�����j�W�v���A���ꌧ���ߍ]�s�̓��ߍ]�����قŊJ����Ă���B���͂���S�̊G���`���ꂽ���ɁA���َ҂��������Ă���B

�@�ߕ��ɂ��Ȃ݁A�S�ގ���q�ǂ��̐������肤���ȂǑS���P�S�s���{������W�߂��Q�V�_��W���B��]�R�i���m�R�s�j�Ō��������S�ގ�����G���̂U���~�̑����A�S�����҂̊��i���ԂƁj�ɂ��݂����S�`���̗l�q���ނɂ������茧�́u�S���i�����j�v�A�܂𗬂��g���̖[����ۓI�ȎR�����́u�S�悤���v�ȂǁA�\���`�����܂��܂ȍ�i�����ԁB

�@�Q���R���܂ŁB���ٗ����K�v�B

| 600�~432 => 250�~180

janu078.jpg/98KB |

|

| ��1228 / �e�L��)

| �@2��5�������獡�G�ŋ����g����@1�T�ԋ߂��e�����A����_����̉\�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1237��)-(2025/01/31(Fri) 17:09:56)

|

�@���Nj�C�ۑ�͂R�O���ߌ�A�ቷ�Ƒ��Ɋւ��鑁���V����\���A�ߋE�n���͂Q���T�������炩�Ȃ�̒ቷ�ɂȂ�A���s�E���ɁE����̖k���ł͂S��������~��ʂ����Ȃ葽���Ȃ�Ƃ��āA���ӂ��Ăт������B����_�ł��Ⴊ�ς���A�e�����o��\��������B

�@�C�ۑ�ɂ��ƁA�T��������͍��V�[�Y���ōł��������C���ߋE�n�����ɗ��ꍞ�ށB�P���R�O�����݁A�Q���U���̗\�z�Œ�C���͋��s�s���X�_���R�x�A���s���X�_���P�x�B�T���ƂU���͋��s�{�암����̗\�z�ɂȂ��Ă���B

�@�ߋE�k���ł͂S������~��ʂ����Ȃ葽���Ȃ�Ƃ��A���s�s�Ȃǂł���̉e�����o��\��������B

�@�܂��A����̊��g�́A�W�`�X�����ɂ��Ăы��܂鋰�ꂪ����A��⊦���̉e��������������\��������Ƃ����B�C�ۑ�ł́A�_�앨�̊Ǘ��⏜��Ή��ɒ��ӂ𑣂��A�ŐV�̋C�ۏ��ɒ��ӂ���悤�Ăт����Ă���B

|

|

| ��1227 / �e�L��)

| �@�ʎ�ŃX�C�Z���J�ԁ@�~�̋����𔒂��ʂ� - �ޗǎs |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1236��)-(2025/01/30(Thu) 15:32:17)

|

�@�Ԃ̎��Ƃ��Ēm����ޗǎs�ʎ���̔ʎ�ŁA�~�̋����𔒂��ʂ�X�C�Z���̉Ԃ��炢�Ă���B

�@�X�C�Z���̓q�K���o�i�ȃX�C�Z�����̑��N���B�����ł́A��d�̉Ԃ��炭�j�z���X�C�Z���ƁA�ԕق����d�ō��肪�������Ƃ������̃`���t���l�X��2��ށA�v��3���{���A�����Ă���B

�@�����ɂ��ƁA���~�͍�N�Ă̖ҏ���c���̉e���ŁA�J�Ԃ�3�T�Ԃ���1�J���قǒx�߁B�Ԃ̐��͂�⏭�Ȃ߂����A�Ԃ̌`�͗ǂ��Ƃ����B�{�����ӂ̎O�\�O���ω��Α��̎��ӂɑ����A�����Ă���B

�@�����́u����������2����{�������ɂȂ肻���v�Ƃ��Ă���B

|

|

| ��1226 / �e�L��)

| �@��O�s���C���o�E���h�U�v�ɖ{�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1235��)-(2025/01/30(Thu) 15:23:04)

|

�@4����ό��������{�������w�i

�@���s�{��O�s�̋��S���i�����A���A���g�A���R�j���ƂɎc���Ă����ό�������S���Ɉ�{�����A��O�s�ό�����V���ɔ�������B���S�������œ�O�s���ł��ė��N�P���łQ�O�N�ɂȂ�̂�O�ɁA��O�s�̊ό������ꌳ�I�ɔ��M���A�K���O���l����Ăэ��ޑ̐�����������B�ݗ�������R���Q�P���ɊJ���A�S���P���Ɏn������B

�@��O�s�ό�����̏����ɂ́A���ؒ��ό������߂闿���u�����فv�i���ؒ��j�̎��c�O�a�В��i�U�V�j���A�����ʂ��B

�@�i�q�����w�����ɂ��鉀�������ό�����̎����������_�Ƃ���\��B�S���̊ό�����͔��W�I�ɉ������錩���݂ŁA�E����X�^�b�t�̔z�u��������i�߂Ă����B

�@��O�s�̊ό��q�͂Q�O�Q�R�N�A�Q�S�O���l�������B�V�^�R���i�E�C���X�Ђ��o�ċߔN�����Ă��邪�A�ő��������P�U�N�̂Q�V�O���l�ɂ͋y�Ȃ��B

�@�S���̒��ł́u����Ԃ��̗��v�Œm������R�����C���o�E���h�i�K���q�j����荞�݁A�q�����L�тĂ���B�R������g���b�L���O�◢�R�̕�炵�̑̌��c�A�[�Ƃ������Â��������ɑ����Ă���B

�@����A�c�鋌�R���ł͋��s���k����i�������j��X�v�����O�X�Ђ悵�i���g���j�Ƃ������l�C�̃L�����v�{�݂̂ق��͏W�q���L�єY�ށB

�@�V���ȋ���ł́A���R�̃m�E�n�E�����L���A��O�s�S�̂Ɋό����v���L���邱�Ƃɗ͂�����B���ɏo���Ă����ό��n��Â��̏����W�A�����T�C�g��r�m�r�Ŕ��M����B�p�ꂾ���łȂ�������̊ό��p���t���b�g�Â���A���Y�i�̌@��N�������i�߂�B

�@�ό��q�̏���z�́A�q�����ő��������P�U�N�i�Q�X���~�j���A�Q�R�N�i�R�W���~�j�̕������������B��O�s���H�ό��ۂ́u�l�����邾���łȂ��A�q�P���̌���Ȃǒn��o�ςɂȂ���ό������ڎw���āv�Ɗ��҂���B

| 600�~861 => 174�~250

janu077.jpg/133KB |

|

| ��1225 / �e�L��)

| �@�u�F�����v�ɒn�����g���̉e�����@�ߋ�5��N�����u�����Q�v�̃��J�j�Y���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1234��)-(2025/01/29(Wed) 16:30:29)

|

�@�t�ɉF�����̈�Ԓ��̐V�肪������Ō͂��u�����Q�v���Q�O�O�O�N���납�瑊�����ł���̂͒n�����g���������̉\��������A�Ƃ��錤�����ʂ����s�C��ϓ��K���Z���^�[���܂Ƃ߂��B�n�����g���́A�R���̋C���㏸�ƐV�肪�o��S���̋C���ቺ�̑o���������炵�Ă���A�g�����ő��߂Ɋ���o�����肪�����ɑς����ꂸ�Ɍ͂�Ă��܂��̂��Ƃ����B

�@�t�̈�Ԓ��͉F�����̒��ł��i�����ǂ��A���ʂ������B���s�{���ƌ������i�F���s�j�͈�Ԓ��̑�K�͂ȓ����Q���P�X�X�X�N�ɏ��߂Ċm�F�B���̔N���܂߂ĉߋ��T�����Ă���A���߂̂Q�O�Q�P�N�S���P�O���ɂ����������Q�͍ł��[���ŁA�Œ�C���̓}�C�i�X�O�E�W�x�܂ʼn�����A���ƌ����̒����ł͔�������Q�����Ƃ����B

�@�����n�����w�������i�n�����j�ƕ{�A���s�s�ł��鋞�s�C��ϓ��K���Z���^�[�́A���ƌ��Ŋϑ������ߋ��̍Œ�C���̕ϓ��ׂ��B�R���O���ɂ��ẮA�P�X�X�O�N�ȍ~�̂R�Q�N�Ԃ͂W�X�N�ȑO�̕��ϒl���Q�x�ȏ���������B�t�ɂS���͍ő�O�E�T�x���������Ă���A�u�g�����Ȃ�R���v�Ɓu�����Ȃ�S���v�̌X���������ꂽ�B�V�肪�o�鎞���ɂ��Ē��ׂ�ƁA�R���̕��ϋC�����W�x�ȏゾ�ƂS���T���O�オ�����A�W�x�����������ꍇ���U�������܂邱�Ƃ����������B

�@�S���̋C���ቺ���N���Ă��闝�R�ɂ��ẮA�n�����g���ɂ�胆�[���V�A�嗤���������Ȃ鎞�������܂����e���ŁA�ΐ����̕������Ɉʒu������{�͑�C�̏z�̕ω��ɂ���ċt�Ɋ��C���~��₷���Ȃ��Ă���Ƃ݂Ă���A���チ�J�j�Y�����ڍׂɒ��ׂ�B

�@���Z���^�[���̈����N�O�E�n�������_�����i�C��w�j�́u���g���ɔ����C��ϓ��ŁA�G�߂̐��ڂ��ς�������Ƃ��ǂ��e����^���Ă��邩�A�F�����ɂƂǂ܂炸�S���̕��L���_�앨�Œ��ׂ�K�v������v�Ƙb���Ă���B

�@�������e�͍�N�P�Q���A���{���Ɗw��̊w��Ɍf�ڂ��ꂽ�B

| 600�~400 => 250�~166

janu076.jpg/48KB |

|

| ��1224 / �e�L��)

| �@�~�́u����Ԃ��̗��v�y����Ł@���R�Ń��C�g�A�b�v�A�ό��q�����i |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1233��)-(2025/01/29(Wed) 16:22:44)

|

�@���s�{��O�s���R���k�̍��d�v�`���I�������Q�ۑ��n��u����Ԃ��̗��v�����C�g�A�b�v����Â��u�ᓔ�L�i�䂫�Ƃ��낤�j�v���A�Q���P���܂Ŗ����J����Ă���B���N�͐�Ɍb�܂�Ă��Ȃ����A��̎R���ɏ_�炩�Ȍ����Ƃ���A�����̊ό��q���U�Ă���B

�@�k������Ԃ��̗��ۑ���Ȃǂł�����s�ψ�����N�Â��B�ߌ�T������`�V�����A������ł���Ԃ����ƂQ�Q�����Ƃ炷�B���Ă₠��ǂ�R�O�O�قǂ��������ɕ��ׂ�B

�@�ϐ�͔w��ɂ��т���R�X�̒��㕔�Ɍ����A�W���ɂ͎c���Ă��Ȃ����A���z�I�ɏƂ炳�ꂽ���Ƃ̌���������O����̗��s�q������������Ă���B

�@�₽�������������A�V�J���V�`���[��C�m�V�V���܂�ȂǁA�n���̑f�ނ���������P�Q�X�����сA�吨�̐l���̂����߂Ă����B

�@���ԏ�͑O���܂ł̗\�B�ᓔ�L�̌����T�C�g����\�����ށB

| 600�~399 => 250�~166

janu075.jpg/50KB |

|

| ��1223 / �e�L��)

| �@���s�s���ɍ��t�A�V���ȃz�e��3�X�܃I�[�v���� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1232��)-(2025/01/29(Wed) 16:20:09)

|

�@���s�s���Ƀz�e���u�����h�u�X�}�[�g�v���C�X�C���v�̂R�X�܂��A���N�t�ɃI�[�v������B

�@�^�c����̂́A�S���ŃJ�v�Z���z�e����W�J����i�C���A���[�Y�i�����s���c��j�B���Ђ͎��ƌp��������ɂȂ����h���{�݂̍Đ��Ɏ��g��ł���A���s�̂R�X�܂����X�������z�e�������������u�����h�����B�I�[�v������z�e���́A�J�v�Z���^�ł͂Ȃ��ʏ�̃z�e���Ɠ��l�ŁA�g���v�����[����S�l����������B���s�s���̓��z�e���u�����h�͌v�T�X�܂ƂȂ�B

�@�I�[�v������R�X�܂͈ȉ��̒ʂ�B

�@�E�u�X�}�[�g�v���C�X�C�����s�l��x��v�i���s�s��������ʕ������ニ������j�R���Q�O���i�j�ߌ�R���J�ƁB���S�Q���B�Q�S���ԉc�ƁA�N�����x�B

�@�E�u�X�}�[�g�v���C�X�C�����s�����x��v�i���s�s�����捕��ʎO���������ꕶ�����j�R���Q�O���i�j�ߌ�R���J�ƁB���S�T���B�Q�S���ԉc�ƁA�N�����x�B

�@�E�u�X�}�[�g�v���C�X�C�����s�l���{�C�[�X�g�v�i���s�s��������ʋя��H�������Y���j�S���Q�U���i�y�j�ߌ�R���J�ƁB���Q�S���B�Q�S���ԉc�ƁA�N�����x�B

�@������\��́u�X�}�[�g�v���C�X�C���v�̌����T�C�g�܂ŁB

|

|

| ��1222 / �e�L��)

| �@�K�J�R�s���@�Łu���s���v�@�|�̓��ɓ������������݁A���a���Њ肤 |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1231��)-(2025/01/29(Wed) 16:18:21)

|

�@���s�s�������掛�̒K�J�i���ʂ����Ɂj�R�s���@�łQ�W���A�P��̏��s�����c�܂ꂽ�B�{�����Ō얀�������s���钆�A�Q�q�ґS���ł��o���������B�����Ɍ䗘�v������Ƃ��������i���������j���U�镑���A���a���Ђ�������B

�@��̈����E�Ђ����͂炤�͂����Ƃ����{���̕s�������̉����������Q�W���ŁA�N���߂̂P���͏��s���Ƃ��Đe���܂�Ă���B�����́A��R�O�O�N�O�ɖؐH�i���������j��l���A�C�s�����̐���|�̓��ɓ���ĕa�l�Ɉ��܂����Ƃ���A�a�������ǂ���Ɏ������Ƃ����̎��ɂ��Ȃ�ł���B

�@���̓��A���s�s���̍Œ�C���͂S�E�V�x�i���s�n���C�ۑ䒲�ׁj�ŁA�R�����{���݂̒g�����������B�Ƒ��A��ŖK��Ă��������l�ό��q���A�{�a�܂ő��������Βi�ɔߖ��グ�A�r���ŋx�e���Ă�����i������ꂽ�B

| 600�~337 => 250�~140

janu074.jpg/81KB |

|

| ��1221 / �e�L��)

| �@�����̘V�܁A�����@�߂��ɋi���X�y�[�X���I�[�v�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1230��)-(2025/01/29(Wed) 16:10:17)

|

�@���s�̒������̔��̘V�܂��A���s�{�F���s�̕����@�߂��ɐV���ȋi���X�y�[�X���I�[�v���������B

�@�P�V�X�O�N�n�Ƃ̕������i���s�{�ؒÐ�s�R�钬�j�͂��̂قǁA���s�{�F���s�̕����@�\�Q���ɂ���u�����e�t�j�t�b�g�`�v�F���X�Q�K�ɋi���X�y�[�X���I�[�v���������B

�@�e�t�j�t�b�g�`�F���X�́A�������g�����َq�Ȃǂ�ʂ��āA�`������F�������C�y�ɑ̌��ƐV���ȉ\�����Ă���X�܂Ƃ��āA��N�P�P���ɊJ�X�����B���̂قǃI�[�v�������i���X�y�[�X�ł́A�X���H�[�Ńp�e�B�V�G�����J�ɍ�肠����X�C�[�c���y���ނ��Ƃ��ł���B

�@�v���~�A���f�U�[�g�u���̎��v�́A���߂̋��̂ɖ����V���R���N���[���E�I�E���ʂ�E���A�����悤����E�����A�C�X�E�����E�Ԃ���ǂ��Ƀ��Y�����閕���[���[���g�b�s���O������i�B�����̗t�ɓH�邵�������C���[�W�����f�U�[�g�ƂȂ��Ă���B�ō��݂P�W�P�T�~�B

�@���ɂ��������������̉F������n�[�u�e�B�[�ƁA�e�t�j�t�b�g�`�����X�C�[�c���S��ނ��������ݔ�׃Z�b�g�i�ō��݂P�X�Q�T�~�j�Ȃǂ�����B

�@�����e�t�j�t�b�g�`�F���X�̉c�Ǝ��Ԃ͌ߑO�P�P���`�ߌ�T���i���j��x�j�B�Q�K�i���͓y���j�̌ߑO�P�P���`�ߌ�T���݂̂̉c�ƂƂȂ��Ă���B�ڍׂ͓��X�z�[���y�[�W�܂ŁB

| 600�~399 => 250�~166

janu073.jpg/51KB |

|

| ��1220 / �e�L��)

| �@�ߕ��ŋ��s�s�̋g�c�_�ЂƐp�������ӂŌ�ʋK�����{�ց@2��1���A2�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1229��)-(2025/01/29(Wed) 16:06:21)

|

�@���N�̐ߕ��͂Q���Q���Ɨ�N���P�������B�{���s���Ƃ��Ď������ꂽ�u�ǙT�i���ȁj�v�Ƃ����C�������Ȃǂ��A���s�Ǝ���̎��Ђʼnc�܂��B�S�ɐ��ދS��אS��ǂ������A�t���n�܂�Ƃ���闧�t�i�R���j���}�������B

�@�@�@�@�@��

�@�ߕ��s���ɍ��킹�ċ��s�{�x�͂Q���P�A�Q���ɋ��s�s������̋g�c�_�Ђƒ�����̐p�������ӂŁA�Վ��̌�ʋK�����s�����}�Q�ƁB

�@�g�c�_�Ђ͗����Ƃ��ߑO�X���`�����ߑO�O���܂łV��Ԃ���s�җp���H�ɂ��A����H�ʂɗՎ��̃^�N�V�[������Q�J���݂���B

�@�p�����̕��s�җp���H�͂Q��Ԃ���A�����Ƃ��ߑO�X�����`�ߌ�X�����܂ŋK������B

|

|

| ��1219 / �e�L��)

| �@������䗅�{�ʼn�y���[�@���������ɐg���݁u�V���v�������������v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1228��)-(2025/01/27(Mon) 16:40:34)

|

�@���s�s���R��̈�����䗅�{�łQ�U���A��y��_�O�ɕ�[���鉉�t��������B��N�S�����瓯�{�ōs���Ă��郏�[�N�V���b�v�ʼn�y���K�����D�Ƃ炪���������ɐg���݁A���������F�����������B

�@�����A���[�N�V���b�v���J���c�́u��y���D�ҏO�@�痢�v�i���m���L���s�j�����K�̐��ʂ��I�����Ƃ��Ċ��B���S�҂��܂߂��P�Q�l���Q�������B

�@��F�̎�߁i���肬�ʁj�A�G�X�q�i���ڂ��j�p�̎Q���҂͑�\�I�ȉ�y�ȁu�z�a�y�i���Ă�炭�j�v��_�y���u�Y���̕��v���I�����B♁i���傤�j��_�y�J��p���āA�L�т₩�ȍ��t���Ր_�ɂ��������B���t���痴�J�i��イ�Ă��j���K���c�̐E���̈��c�q����i�S�X�j����恁�́u��y�͉����z�����ۂŁA�V���v�������������v�Ƙb���Ă����B

| 600�~400 => 250�~166

janu072.jpg/88KB |

|

| ��1218 / �e�L��)

| �@�ߋE�n���A2����{�ɍ��G�ŋ��N���X���g�� |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1227��)-(2025/01/27(Mon) 16:34:07)

|

�@���{�C���ő�ደ��A���s�s�Ȃǐϐ�\��

�@���Nj�C�ۑ�͂Q�V���ߌ�A�ቷ�Ƒ��Ɋւ��鑁���V����\���A�ߋE�n���͂Q���S�����납��~�^�̋C���z�u�����܂��āA���Ȃ�̒ቷ�ƂȂ�A���{�C���̋��s�E����E���ɂ̖k���͑��ɂȂ�\��������Ƃ��āA���ӂ��Ăт������B���G�ŋ��N���X�̊��g�����ꍞ�ނƂ݂��A���s�s�ł��ϐႷ�鋰�ꂪ����B

�@���s�n���C�ۑ�ɂ��ƁA���s�{�Ȃǂ͂P�����ɋC�����ꎞ�㏸���邪�A�S������͂��Ȃ�̒ቷ�ƂȂ�A���N���Q�x�ȏ�Ⴍ�Ȃ�Ƃ݂���B

�@���̌�A�S�`�W���͋�����J��Ԃ��Ȃ��犦�g�����ꍞ�މ\��������A���s�E����E���ɂ̖k���͕��N�̂Q�V�W���ȏ�̂T���ԍ~��ʂɂȂ�Ƃ��Ă���B���s�s�Ȃǂɂ���_�����ꍞ�݁A�ϐ�̉\��������B

�@�C�ۑ�́A���ᒆ�̎��̂�_�앨�̊Ǘ��Ȃǂɒ��ӂ𑣂��A����̋C�ۏ��ɒ��ӂ���悤�Ăт����Ă���B

|

|

| ��1217 / �e�L��)

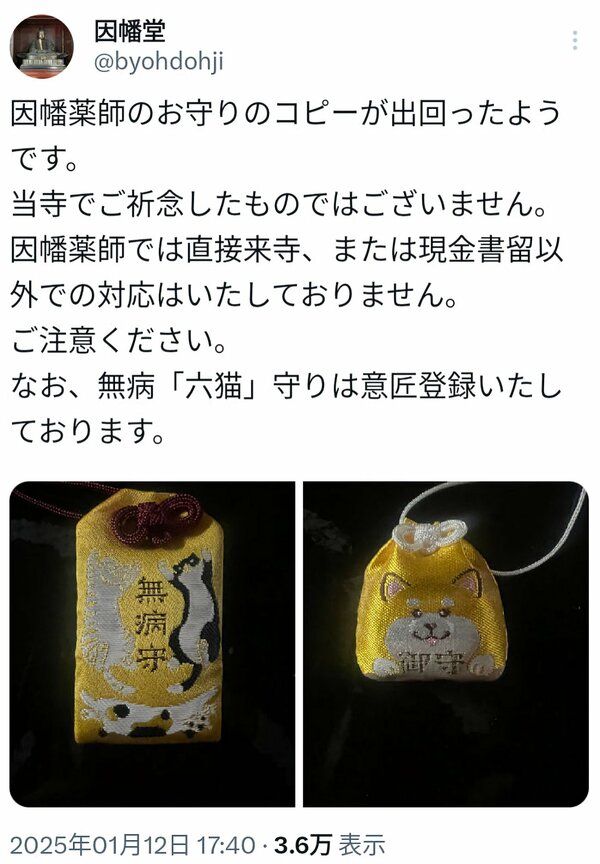

| �@�����̔����l�C�����Ɂu��������v�ȃR�s�[�i |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1226��)-(2025/01/25(Sat) 17:45:06)

|

�@�Z�E����u����Ȃ��Ƃ���l���o��Ƃ́v

�@���s�s������̌Ù��i�����j�u�������i�������j�v�����^���A�����I�Ȑl�C���W�߂Ă��閳�a���Ђ̂����u���a�i�Z�L�j��i�ނт傤�܂���j�v�̃R�s�[�i���C���^�[�l�b�g��̔̔��T�C�g�Ɍ��ꂽ�B�A�W�A���Ő������ꂽ�Ƃ݂���B���炵���l�R������������f�U�C������p�Ȃǂŕ]���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���܂�l�C�ɖڂ�t�����Ǝv����B�����́u�M�p�Ɋւ��v�Ƃ��Ă���A���ӂ��Ăт����Ă���B

�@���a��͂U�C�̃l�R�������炢�A�f�U�C���͏��W�o�^���Ă���B�L�́u�т傤�v�Ɠǂ߂邽�߁A�U�C����u�ނт傤�v�ŁA�u���a�v�ƂȂ���B�劘�����i���������j�Z�E�̍����Ɓi���傤�j�����ĕی삵�A���̊Ŕl�R�ƂȂ��Ă���u�`���r�v�̑��݂����z�̔w�i�ɂ������Ƃ����B

�@�����̌�C���킹�ŃX�[�p�[�l�R�̓��ƌ���ꂽ�Q�O�Q�Q�N�Q���Q�Q���Ɉ������J�n�B�×��A�����△�a�̐M���W�߂Ă���̂ɉ����A�N���̃l�R�l�C�����܂��āA���߂�l���E�������B��p�⒆���ȂǁA�C�O���炨���ړ��Ăɓ��{��K���l�����Ȃ��Ȃ��A�ꎞ�͎��^���𐧌����邱�Ƃ��������B

�@���a��̎��^�͌����A���ł̎�n���Ɍ����Ă���B�̂��s���R�ł���ȂǁA���Ɏ������ꍇ�́A�����Ɍ����Č��������ŗX������B�C�O�ɂ͑����Ă��Ȃ��B�劘����́u����Ȃ��Ƃ�����l���o��Ƃ͎v��Ȃ������B���ꂾ���l�C���o���Ƃ������Ƃ��낤���A�����ł͂Ȃ����̂��O�b�Y�Ƃ��Ĕ����Ă��邱�ƂɈ�a��������B���̐M�p���Ɋւ��B�c�O�Ƃ��������Ȃ��v�Ƙb���B��������́u��債�����A�߂����B���܂���Ă���l��������C�̓Łv�ƕ\���܂点��B�������͂w�i���c�C�b�^�[�j�Ȃǂ�ʂ��A�u�����ł��F�O�������̂ł͂������܂���B�����ӂ��������v�ƌĂт������B���e�ɂ́A�u��������v�u�Q���킵���v�ƕ���̐������Ă���B

�@�R�s�[�i�̑��݂ɋC�Â����̂͂P���B�f�U�C��������Îs�̃C���X�g���[�^�[������������i�T�P�j���A�C���X�^�O������Ŗ͕�i���A�s�[�����Ă���̔��Ǝ҂̓��e�������B�u����Ȃo�Ă�I�v�Ƌ����A���ׂ�ƁA���ʔ̃T�C�g�ł��͕�i�̔̔����m�F�����B�\�Ɨ��Ńl�R�����̎p���Ⴄ�{���ƈقȂ�A�\��������̃f�U�C���ƂȂ��Ă����ɁA�z�̐D�肪�G�ł���ȂǁA���܂��܂ȕ����ő���_���������B�C���X�^�O�����Ƒ��T�C�g�̏��i�͓����������ŁA�������͓���ƍl������Ƃ����B�{�����V�O�O�~�Ȃ̂ɑ��A�Q�X�h����S��~���ň����Ă����B��������́u��������ɓ���āA�܂˂��̂ł͂Ȃ����v�Ɛ����B���T�C�g�ł͎��̖��O��A�����̎ʐ^���Y����ȂǁA�����������������B���T�C�g�ɂ͂����Ɏ����R�c���A���݂͍폜����Ă���B

| 600�~864 => 173�~250

janu071.jpg/90KB |

|

| ��1216 / �e�L��)

| �@�����̎��E�ޗǎs�̑�����Łu�����܂�v |

�����e��/ �Ǘ��l �@��(1225��)-(2025/01/24(Fri) 16:31:56)

|

�@�|���ɓ�������������������^�@���a���Њ肢6000�l�K���

�@�����̎��Ƃ��Ēm����ޗǎs�����2���ڂ̑������23���A�u���m��E��������(��������)�܂�v���c�܂ꂽ�B���s�̓��e�����̐��w�Z�Ȃǂ̗��w����15�l�������p�ō����߁A�Q�q�҂ɒ|���ɓ����������ƍ��������^�����B��6��l���K��A���a���Ђ⌒�N���肢�F������������B

�@�ޗǎ���̌��m�V�c���|���ʼn��������������N��ۂ����Ƃ����̎��ɗR������s���B�{���ł͂����̋F��(���Ƃ�)���s���A�Q�q�҂͔�@�̉��������B

|

|

- Child Tree -

|